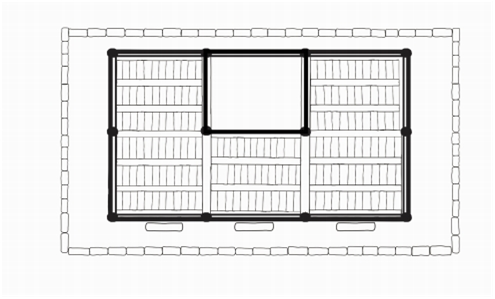

열무정(閱武亭)

• 창건자 : 사포계

• 창건시기 : 1858년/ 1879년/ 1933년/ 2012년 중수

• 위치 : 영암읍 동무리 62

조선 시대 큰 고을에는 활을 쏘는 활터가 있고, 대게 활 쏘는 사람의 쉼터인 사정(射亭) 이 있었다. 영암에는 열무정(閱武亭)이라 부르는 사정(射亭)이 영암읍성을 끼고 자리 잡고 있다.

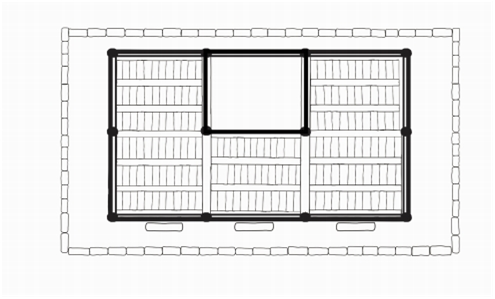

1872년에 작성된 <영암고지도>에 열무정이 읍성 동문 밖 북쪽에 그려져 있다. 동문은 현재 영암읍 매일시장 입구 사거리에서 열무정 쪽으로 20여 보 거리에 있었으며, 그곳에서 성벽 옆으로 비탈길을 따라 50여 보 오르면 열무정 뒤편에 이르고, 그곳에는 초가집의 관리사가 있었다. 열무정은 남쪽 월출산 방향으로 자리 잡고 있으며, 높은 읍성을 따라 영암경찰서 뒤쪽에 과녁을 두고 시위를 당겼다. 당시 열무정 사장(활터) 넓이는 1,600여 평에 달했다.

2009년부터 시작된 ‘영암군 소도읍 육성사업’은 열무정 주변 환경을 완전히 바꿔놓았다.

과거에 열무정을 오르던 길은 깎아내려 도로로 변했으며, 활시위가 날아다녔던 곳은 열무정에 오르는 입구가 되었다.

열무정이 건립된 시기에 대해서는 여러 가지 설이 있다. 1972년에 발행된 『영암군향토지』

에는 열무정에 대해 “전해 온 바에 의하면 440년 전에 건립됐다고 하나, 확실한 연대의 근거가 희박하다.”고 기록하고 있다. 145

열무정에 대한 가장 확실한 연대는 <射亭重修記(사정중수기)>를 통해 다음과 같은 내용을 확인할 수 있다. 146

낭주는 남쪽의 웅장한 고을로, 우리나라 연해안의 중요한 지역이다. 농사의

바쁜 틈을 내어 노소가 다 같이 향사례(鄕射禮)를 베푸니 군자의 덕행을 접할

수 있었다. 그러나 사정(射亭)이 없어 추위와 더위를 막을 가리개조차도 없었다.

지난 무오년에 어사(御使) 성 공(成公)이 본 고을에 잠행 나왔다가 활 쏘는 의례를

보고 심히 기뻐하여 읍인들에게 600량을 주고 휴식처를 만들도록 하였다. 또

군수 이 공(李公)이 기꺼이 창고에서 300금(金)을 내어 성 안 동쪽 언덕 위에 사정

(射亭)을 건립하도록 하였다. 또 이속(吏屬)들과 백성들도 의연금을 내어 부족한

액수를 채우니, 정자가 건립되고, 그 앞에 건립 사실을 기록한 비석이 세워졌다.

향사례란 삼짇날과 단오절에 시골 한량들이 편을 갈라 활쏘기를 겨루던 일로 술잔치를 하며 이웃과의 단합을 꾀하였다. 이처럼 활쏘기 전통은 있었으나 그때까지 활쏘는 정자가 없었으며, 무오년에 사정(射亭)을 만들었다는 것이다. 무오년(戊午年)이란 1858년을 의미한다. 기록에 사정을 성 안에 만들었다고 하지만 실제로는 읍성 동문밖에 위치한다.

사정 건립 비용에 관한 내용이 흥미로운데, 어사(御使) 성 공(成公)이 600량을 주고, 군수 이공(李公)이 300금(金)을 내었으며, 이속(吏屬)들과 백성들도 의연금을 내어 부족한 액수를 채웠다는 점이다. 공공의 필요에 처하여 군민 스스로 금품을 기부하는 사례가 여기서도 확인된다.

<射亭重修記(사정중수기)>에는 다시 중수한 내용이 이어진다. 세월이 흘러 기와와 기둥이 썩고 무너졌는데, “무인년과 기묘년에 풍년이 들어 아사(衙舍)와 문루(門樓)를 정비하였는데, 이때 사정(射亭)도 새롭게 단장하였다. 또 정자(亭子) 뒤에 낭사(郎舍)를 지어 이를 관리하도록 하였다.”고 기록하고 있다. 147

여기서 무인년과 기묘년은 1878년과 1879년를 의미하며, 이때 사정을 새롭게 단장하고 중수했음을 알 수 있다.

이런 내용은 <기묘년 사포계 관절목>에도 등장한다. 148

지난 정축년 가을에 때마침 흉년을 겪은 나머지 고을 사정(射亭)이 침체되고

향사례의 의식을 행할 겨를이 없었다. 또 사정(射亭)이라고 하는 곳도 해가

오래되어 무너져 겨우 기둥과 서까래만 남아있었다. 옛날 이 고을 원님이 처음

시작한 공을 추모하고, 후대 사람들이 원님의 은혜를 생각한다면 어찌 개탄스럽지

않겠는가? 이에 나는 농사를 지으면서 여가 시간에 옛날 체제를 생각하며 대략

집을 손질하고 지붕을 새로 이었다.

여기서 정축년이란 1877년이고, 그해 가을에 흉년이 들어서 향사례 의식도 못 했으나, 다음 해 1878년에 풍년이 들어 1879년 기묘년에 사정을 중수하였음을 알 수 있다.

앞서 중수기에서 확인한 바와 같이 무오년(1858)에 어사(御使) 성 공(成公)이 본 고을에 잠행 나왔다가 활 쏘는 의례를 보고 심히 기뻐하였다 하니, 활 쏘는 전통은 그 이전부터 있었다는 것을 알 수 있다.

우리 고장의 활 쏘는 전통은 <정사년 사포계 관절목>에서 엿볼 수 있다.

오늘날 우리 지역은 안팎으로 십실(十室)의 성(城)이 되고도 남는다. 그러나 현송

(絃誦)의 소리를 들을 수 없고, 또 활쏘기 시합, 말[馬] 달리는 기예를 익히는

사람을 볼 수가 없다......(중략) 그래서 옛날 사람들이 향사(鄕射)의 모임을

결성한 뜻을 본받아 이 고장에서도 사포계(射布禊)를 조직하게 된 것이다. 그리고

관(官)에서 20관(貫)을 보조해 주어 차차 무예를 익힐 수 있도록 만들어 주었다. 149

이에 따르면 영암은 작은 성(城)이 되고도 남지만, 독서하는 소리가 없고, 기예를 익히는 사람이 없어서, 향사(鄕射)의 모임을 위해 1797년 정사년에 사포계를 조직하였음을 알수 있다. 이후 사포계 계원들은 한 달에 두 번, 음력 초하루와 보름에 모임을 갖고 향사례 (鄕射禮)를 시행한 것이다. <社布契案(사포계안)> 절목(節目)에는 계원들이 지켜야 할규칙이 상세히 기록되어 있다. 계원들은 이에 따라 자신을 연마하고 계원 상호 간의 친목을 도모하였다.

사포계가 창설되고 60여 년의 세월이 흘러 무오년(1858)에 어사(御使) 성 공(成公)이 영암 사포계원의 활 쏘는 의례를 보고, 추위와 더위를 막아줄 사정(射亭)이 없음을 안타까워한 것이다.

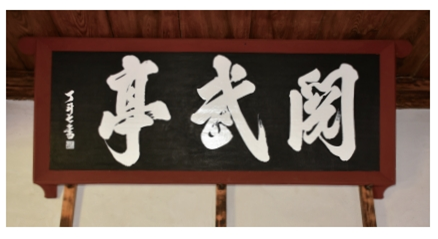

위의 두 기록에서 주목되는 점은 정자 이름을 열무정이라 하지 않고 사정(射亭)이라 부르고 있다는 것이다. 열무정(閱武亭)의 열무(閱武)란 ‘무예(武藝)를 사열(査閱)한다’는 의미이며, 임금이 몸소 참여하여 관람하거나 신하들과 함께 잔치를 가졌던 곳에 주로 사용되었다.

사정(射亭)은 활을 쏠 때 사용하는 정자라는 기능적인 측면을 강조해서 부르는 이름이다.

영암에서 열무정(閱武亭)이란 명칭을 사용했다는 것은 특별한 것이며, 임금이 사열한 곳은 아닐지라도 어느 때인가 이곳이 지역 무과 시험 장소였을 가능성을 보여준다. 150 왕실과 관련된 열무정 외에 같은 이름의 정자는 통영에 있다. 통영은 조선 시대 삼도수군을 지휘한 군영이 있던 곳으로 통제영에서 실시한 무과 시험장소에 열무정이 있었다. 151

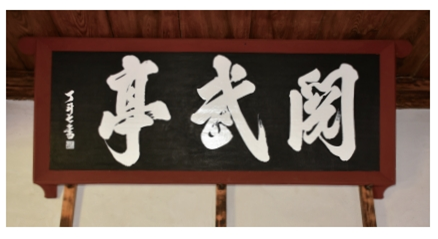

영암 열무정 또는 사정에 관한 연혁은 역대 지리지에서 확인되지 않으나 유일하게 1872

년에 제작된 <영암군읍지도>에서 열무정을 확인할 수 있다. 이로써 이곳이 1872년 이전에 활쏘기 시사장(試射場)으로 활용되면서 열무정이란 명칭을 얻었으며, 주변의 궁사들이 모여든 곳이었다는 것을 짐작할 수 있다. 152

1824년 갑신년에 작성된 <사포계 중수안>에는 다음과 같은 조항이 보인다.

매년 활 쏘는 시기는 정월, 여름에는 4월, 가을에는 7월, 겨울에는 10월에

시행하되, 논의할 것 없이 일제히 참여하여 활을 쏘도록 한다. 입격(入格)한

사람은 계중(契中)에서 상금[賞錢]을 지급하는데, 1등은 3량, 2등은 2량, 3등은 1

량, 그 이하는 5전으로 정한다. 153

사포계는 자체적으로 계전(契錢)을 마련하고, 매년 네 차례 활쏘기 시합을 통해 입상자에게 포상했음을 알 수 있다.

1873년 계유년 <稧案(계안)>에는 다음과 같은 기록이 있다. 154

우리 고장은 남쪽의 작은 고을이지만, 활 쏘는 예법을 한 해도 거르지 않았다.

그런데 최근들어 우리 고을 사정이 옛날과 같지 못하여 장차 활 쏘는 예법을

폐지해야 할 지경에 이르렀다. 금년에 갑작스럽게 행사를 일으키게 되었으니,

어찌 장한 일이 아니겠는가? 날마다 이곳에서 경쟁하는 바가 군자답지 않음이

없으니, 그 정의(情誼)가 형과 아우 같고, 서로 공경함은 손님과 주인 같다. 이와

같이 좋은 모임에서 표창하는 행사를 행하지 않을 수 없다.

열무정은 1933년 대대적인 중수를 하였다. <閱武亭重修記(열무정중수기)>에 다음과 같은 기록을 남겼다.

......(전략) 정자는 여러 차례 보수하였는데, 앞 사람들이 모두 잘 갖추어 기술해

놓았다. 써 붙여놓지는 않았지만, 불행하게도 상전벽해의 세상을 만나 무예를

가르치지 않았으니 정자가 무너져 향리에서 탄식하는 바가 되었다. 이 고을의

선비 하해수(河海秀)씨는 명성과 덕망이 보통 사람보다 뛰어나고 헤아려 꾀하는

바가 출중하여 자못 사람들의 추증을 받았는데, 다만 저 무예에 관한 일이 이미

폐해져서 뛰어난 준걸의 자제들이 차와 술을 마시거나 장기와 바둑을 두는 장소로

쉽게 변할까 두려워했다. 이에 계원들이 수리할 방법을 모색하여 힘닿는 대로

돈을 갹출하였는데, 며칠도 안 되어 공사를 마쳐서 썩고 부서졌던 동량은 매우

훌륭해지고 비가 새었던 기와는 우뚝하고 화려한 모습으로 바뀌었다.

......亭之屢經修補 前人之述備矣 不須架床 而不幸世值 滄桑 武事不講 亭隨而頹

鄉里之所咨嗟 州之彦河海秀氏 聲望超倫 謀慮拔萃 頗 見推於人 特懼夫武事既廢

豪俊子弟 易趨於茶酒之肆 博奕之場 乃與契中僉員 謀 所以繕治 隨力醵金 不日而

功告迄 棟樑之朽敗者完美矣 瓦漫之滲漏者輪奐焉

(...... 정지누경수보, 전인지술비의. 불수가상, 이불행세치 창상, 무사불강, 정수이퇴,

향리지소자차. 주지언하해수씨, 성망초륜, 모려발췌, 파 견추어인, 특구부무사기폐,

호준자제, 역추어다주지사, 박혁지장, 내여계중첨원, 모 소이선치, 수력갹금, 불일이공고흘,

동량지후패자완미의, 와만지삼누자륜환언.)

여기서 사포계 회원들이 열무정 중수를 위해 스스로 경비를 마련한 것을 알 수

다. 이때 특별히 의연금을 낸 사람이 있는데 이에 대한 표창문이 다음과 같이 전한다.

열무정 중수자금 특별 의연(義捐) 표창문

사람이 공익을 위해 일하는 경우가 대개는 드물다. 부인의 경우는 더욱 어려운

법인데 뜻밖에도 우리 고을에서 보게 되었다. 사원(射員) 하완수(河玩秀)의

어머니인 숙부인 평산 신씨(平山申氏)는 고(故) 사헌부 감찰(司憲府監察) 하정원(

河正源)의 아내인데, 평소에 총명하고 지혜로운 자질로 근검의 덕행까지 겸비하니

집안의 재산이 매우 넉넉하였다. 지금 열무정을 중수하는 날에 재원(財員)이 약간

모여 겨우 서까래를 고치고 마룻대를 바꾸는 자금을 충당하였지만, 기와가 새고

벽에 물이 스며드는 것을 보수할 방도가 없었다. 신씨가 이를 보고 안타깝게 여겨

특별히 의연금 600금을 내어 마침내 위에서 내리는 비와 옆에서 바람이 새어드는

근심을 면하였으니, 이 어찌 보통의 부녀자가 할 수 있는 바이겠는가.

아, 세상에 자산(資産)은 있지만 사업(事業)이 없는 자가 신씨의 오늘날 행한

아름다운 일을 듣게 된다면 공익의 마음이 유연히 감발할 것이니, 아름답고도

성대하지 아니한가. 이것은 입을 다물고 있을 수만은 없으므로 그 실제를 끌어다가

정자(亭子)의 벽에 걸어서 공익가(家)의 지침이 되게 한다고 하였다.

계유년(1933) 6월 어느 날.

閱武亭重修資金特別義捐表彰文

人之爲公益上事業者 蓋鮮矣 夫人爲尤難 而不謂得見於吾州也 射員河玩秀之慈親

淑夫人平山申氏 故司憲府監察河正源之妻也 素以敏慧之質 兼有勤儉之德 致家資

頗饒焉 今於閱武亭重修之日 財員之如干鳩聚 僅充於改榱易棟之資 而漏瓦滲場 無

計可補 申氏見而悶之 特捐六百金 竟免上雨旁風之患 此豈尋常婦女之所可能也 噫

世之有資產 而無事業者 得聞申氏今日之美擧 則公益之心 可油然而感發矣 顧不休

哉 顧不盛哉 此不可以泯默 故摭其實 而揭于亭之壁 俾公益家指南云爾

癸酉六月 日

(열무정중수자금특별의연표창문

인지위공익상사업자, 개선의. 부인위우난, 이불위득견어오주야. 사원하완수지자친

숙부인평산신씨, 고사헌부감찰하정원지처야, 소이민혜지질, 겸유근검지덕, 치가자파요언.

금어열무정중수지일, 재원지여간구취, 근충어개최역동지자, 이루와삼장, 무계가보.

신씨견이민지, 특연육백금, 경면상우방풍지환, 차개심상부녀지소가능야. 희, 세지유자산,

이무사업자, 득문신씨금일지미거, 칙공익지심, 가유연이감발의. 고불휴재, 고불성재.

차불가이민묵, 고척기실, 이게우정지벽, 비공익가지남운이. 계유육월 일.)

이처럼 열무정 중수하는 일에는 여인의 몸으로 기부금을 내는 일도 있었다. 아마도 이때 중수한 열무정은 모습은 중후한 용마루가 양 끝으로 솟아 있고, 내림마루와 추녀마루도 위로 보다 더 올라간 형태였을 것이다. 이때 추가된 것인지는 알 수 없으나, 옛날 사진을 보면 정자 앞으로 네 개의 활주가 추가되어 비가림 지붕을 받치고 있다. 열무정 오른쪽 나무가 있는 부분과 뒤쪽 집이 있는 부분은 현재 깎여나가 절벽을 이루고 있다. 과거에는 열무정 왼쪽 집이 보이는 곳에 출입로가 있었다고 한다. 영암의 사포계원들은 스스로 열무정을 지켜가면서 열심히 활쏘기를 연마하였다. 이러한 활쏘기 전통은 일제강점기에도 지속되었다.

일본 제국주의자들은 자신들의 궁도와 함께 조선의 궁술을 군사체육이라 하여 장려하였다.

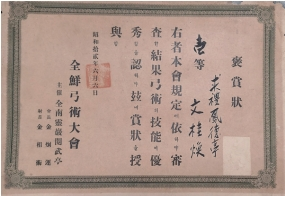

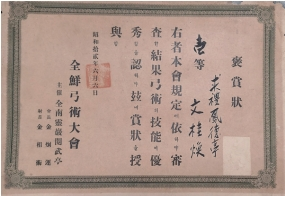

조선인을 중심으로 하는 궁술대회는 전국 각처에서 개최되었다. 궁술대회는 지역 명칭이나 궁술협회 이름으로 열렸으며, 1923년부터는 전국단위의 전선궁술대회(全鮮弓 術大會)가 개최되었다. 전선궁술대회는 일 년에도 여러 차례 열렸으며, 1937년 6월에는 전선궁술대회가 영암 열무정 주최로 열리기도 하였다. 아래 사진은 열무정 회장 김형운(金

<1937년 열무정 발행 1등 상장> 출처 : http://www.archerynews.net/m/view.asp?idx=2169

炯運, 1887~1951)과 사수(射首) 김상술(金相術)이 구례 출신 문계환(文桂煥)에게 수여한 상장이다. 여기서 회장 김형운은 광주 출신 관료로 1930년 2월 28일부터 1939년 3월 24 일까지 전라남도 영암군수를 역임한 인물이다. 사수(射首) 김상술(金相術)은 영암 춘양리의 대지주였다.

열무정은 정면 3칸, 옆면 2칸으로 지붕선이 옆면에서 보아 여덟 팔(八)자 모양의 팔작지붕이며, 기둥에는 8개의 주련(柱聯)이 걸려 있다.

열무정 안에는 편액과 열무정의 연혁을 전달해 주는 27개의 현판이 걸려 있다. 그중 1933 년에 공원(公員)이었던 계은(溪隱) 하해수(河海秀)의 <열무정운(閱武亭韻)>을 감상하자.

古績吾州保此亭(고적오주보차정) 우리 고을의 보존된 옛 자취의 정자

今年又復耀丹靑(금년우복요단청) 올해 또 다시 단청을 빛나게 하였네

只要明月長當戶(지요명월장당호) 밝은 달이 오래도록 문을 대하게 해야지

莫遺莙苔更犯庭(막유군태갱범정) 이끼가 정원을 다시 범하게 남겨두면 안 되리

星弁會如拱北斗(성변회여공북두) 별 고깔한 사람들 155 모이니 북두에 읍하는 것 같고

風旗偃作祭南屏(풍기언작제남병) 펄럭이는 깃발은 엎드려 남쪽 병풍에 제사 지내네

寄言習射諸君子(기언습사제군자) 활쏘기를 익히는 군자들에게 한 마디 부치노니

須托功名到勒銘(수탁공명도륵명) 공명을 이루어 돌에 새기러 와야 할 것이리

열무정 관련 자료들은 총 24책으로 열무정과 사포계 문서 일괄은 1988년 3월 16일자로 전라남도문화재자료 제160호로 지정되었다.