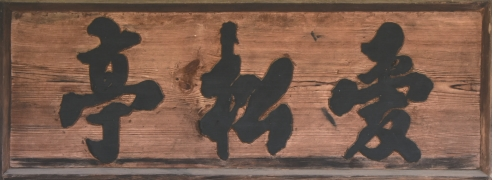

애송정(愛松亭)

• 창건자 : 문익현(文益顯)

• 창건시기 : 1613년 / 1942년 중건

• 위치 : 영암읍 장암리 612

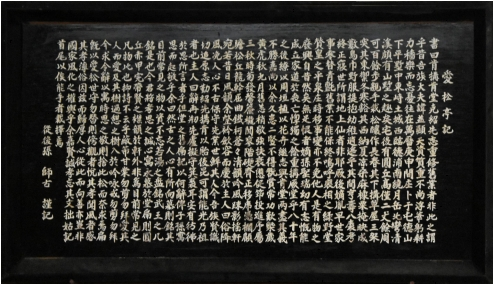

1937년에 편찬된 『朝鮮寰輿勝覽(조선환여승람)』에는 애송정에 대해 다음과 같이 소개하고 있다. 143

애송정은 영암면 장암리에 있으며, 문익현의 강학지소이다.

愛松亭 在靈巖面 塲巖里 文益顯 講學之所(애송정 재영암면 장암리 문익현 강학지소)

문익현(文益顯, 1573~1646)은 남평인으로 자(字)가 숙회(淑晦)요, 호(號)가 애송당(愛松 堂)이다. 남평 문씨는 문익현의 증조인 문맹화(文孟和 ?~1487)가 연촌(烟村) 최덕지(崔 德之, 1384~1455)의 외손녀 서흥김씨와 혼인하여 영암과 인연을 맺게 되었다. 문맹화는 세조의 왕위 찬탈(1455)에 반대하여 낙향함으로써 영보촌(永保村)에 거처를 마련하였다.

문맹화의 증손인 문익현은 임진왜란이 끝나고 1613년에 장암정 마을로 세거지를 옮기고 장암 문씨 집성촌을 이루면서 오늘에 이르고 있다.

문익현은 풍애(楓涯) 문팽담(文彭聃)의 아들로 사계(沙溪) 김장생(金長生, 1548~1631)의 문인이다. 정유재란에 형 익신(益新)과 함께 의병을 모아 왜적을 무찔렀으며, 명나라 수군 제독 진린(陳隣)의 휘하에서 왜군과 대적하였으며, 정유재란 때도 창의(倡義)하여 큰 공을 세워 이조전랑(吏曹銓郞)에 제수(除授)되었으나 어머니 상(喪)을 당하여 고향인 장암으로 돌아와 시묘하며 살았다. 이후 벼슬을 마다하고 처사(處士) 신분으로 살았다.

애송정의 건립 시기는 1613년경으로 추정된다. 당시 애송정은 안채 뒤쪽 대나무 숲이 있는 동산 위쪽에 건립되었다. 낮은 구릉을 형성하고 있는 안채 뒤 정원에는 400년은 족히 되었음직한 동백나무가 여러 그루 있다. 안채로부터 대략 30여 미터 지점은 동산의 꼭대기로 주변을 내려다볼 수 있는 지형을 갖추고 있다. 문익현은 이곳에 정자를 짓고 강학지소로 사용 하였다.

여러 세대가 지나면서 정자가 오래되고 낡자, 200여 년 전에 현재의 자리로 옮겨 지었다.

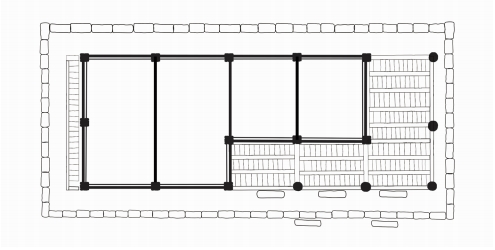

이때부터 애송정은 남평 문씨 후손의 사랑채로 사용되고 있으며, 주변에 안채, 문간채가 남아 있다. 솟을대문을 들어서면 마당이 있고, 정면에 사랑채인 애송정이 자리하고, 왼편으로 중앙 마당을 바라보고 안채가 자리 잡고 있다. 안채 뒤쪽으로는 동백나무를 비롯해 각종 정원수 나무들이 있고, 마당 오른쪽으로 화단이 가꾸어져 있다.

현재의 구조는 원래 구조에서 많은 변화를 겪은 상태이다. 사랑채에 이르는 대문은 현재 대문에서 오른쪽으로 20여 미터 떨어진 곳에 있었으며, 사랑채와 안채는 담으로 구분되었다. 사랑채는 정남향으로 월출산을 바라보고 있었으며, 온돌방 1개와 마루방 1 개, 그리고 소마굿간과 여물 쓰는 솥이 걸린 공간이 함께 있었다. 애송정 앞쪽으로는 원형 연못이 있었으나 지금은 메꾸어져 그 흔적만이 어렴풋이 남아있다. 연못 위로는 오래된 향나무가 누운 듯 드리워져 있었으며, 연못 속에는 연꽃이 자라고, 잉어가 헤엄치며 다녔다.

현재의 애송정은 1995년에 영암군에서 다시 지은 것으로 애송정의 방향이 약 45도 서남 방향으로 바뀌고 사랑채 마당과 안채 마당이 하나로 합쳐졌다. 그 결과 안채와 사랑채가 구분되었던 전통적인 양반 가옥 배치와는 다르게 되었다. 다만 안채는 전반적으로 원형이잘 보존되어 있어 이 지방의 전통적인 가옥구조를 알 수 있는 귀중한 자료로 평가되어 1987 년 6월 1일 전라남도문화재자료 제149호로 지정되었다.

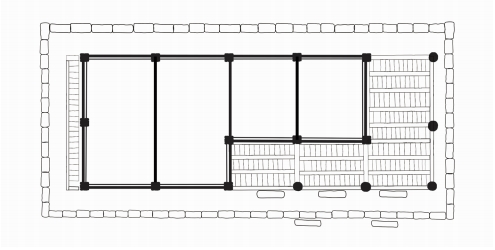

애송정은 정면 4칸 측면 2칸으로 전반부에 마루가 놓여있으며 골기와 팔작지붕으로 되어 있다. 지금의 건물은 1995년에 중건할 때 서남 방향으로 틀어서 사랑채 형태로 바꾸었다.

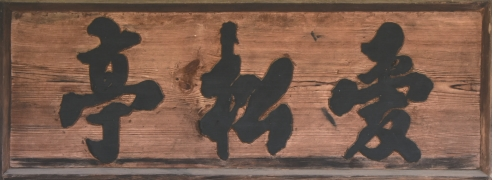

문창집 교장의 증언에 따르면 애송정이라는 편액은 150여 년 전에 이 지방을 순회하다 이곳 사랑채에서 머물었던 어윤중(魚允中, 1848~1896) 어사가 직접 쓴 것이라 한다.

그는 1877년 전라우도암행어사로 임명되어 만 9개월간 전라도 일대를 고을마다 샅샅이 돌아다니면서 지방행정을 정밀하게 조사해 탐관오리들을 징벌하였다. 그의 나이 서른 살에 있었던 일이다.

『朝鮮寰輿勝覽(조선환여승람)』에는 김상헌(金尙憲, 1570~1652)의 시가 전하고 있다.

그는 조선 중기의 문신이자 서예가로서 자(字)는 숙도(叔度), 호(號)는 청음(淸陰)이며, 본관은 안동(安東)이다. 1590년 진사시에 합격한 이후 1649년까지 끊임없이 승진과 좌천을 반복하였다. 그가 역임한 직책으로 좌랑, 부수찬겸 지제교, 정언, 성균관 전적, 안무어사(按撫御史), 고산도찰방(高山道察訪), 경성도호부판관, 동부승지, 광주부사(廣州 府使), 대사간, 이조참의, 도승지, 부제학, 판서, 예문과 홍문관 제학, 대사헌, 예조판서, 영돈녕부사, 좌의정 등을 들 수 있다. 1652년 83세를 일기로 사망할 때까지 파란만장한 삶을 살았던 그가 어떤 인연으로 영암에 왔는지는 알 수 없다. 그는 서인 청서파(淸西派)의 영수로서 처사(處士)적 삶을 살았던 문익현과 관련성을 찾기 어렵다.

김상헌의 시는 다음과 같다. 144

看君眉字識君眞(간군미자식군진) 그대의 눈썹을 보니 참으로 군자로다

薰得後凋座上春(훈득후조좌상춘) 꽃다운 향기 뒤에 시드니 좌상의 봄을 만난 듯하더니

二字扁題知有意(이자편제지유의) 두 글자의 액호에 뜻이 있는 듯

草堂顔色培增新(초당안색배증신) 초당의 모습이 두 배나 새로워라

시에 따르면 애송정이 초가집 형태의 초당(草堂)이었음을 알 수 있다.

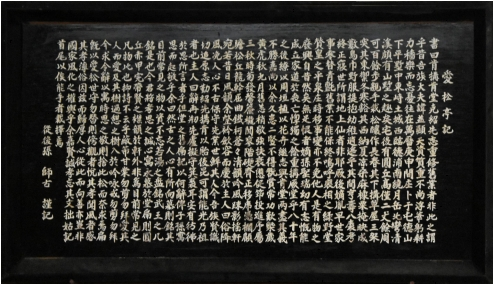

애송정 안에는 미산(米山) 허형(許瀅, 1862~1938)의 행락도가 목판으로 새겨져 있다.

허형은 소치(小癡) 허련(許鍊)의 넷째 아들로 가업(家業)인 화가의 길을 걸었으며, 남농(南 農) 허건(許楗, 1907~1987)은 허형의 아들이다.

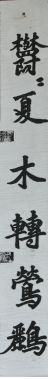

애송정 기둥에는 8개의 주련이 걸려있다. 오른쪽부터 읽으면 다음과 같다.

心同流水自淸淨(심동류수자청정) 마음은 흐르는 물과 같아 스스로 청정하고

身與片雲無是非(신여편운무시비) 몸은 조각 구름과 함께 시비가 없다

우측 두 개의 주련은 김시습(金時習, 1435~1493)의 칠언율시를 차용한 것이다. 이 시는 < 無題三首(무제 삼수)>라는 제목의 시 중 마지막 시로써 매월당(梅月堂)이 설잠(雪岑)이라는 법명으로 승려생활을 할 때 작성한 것으로 보인다.

無求於物長精神(무구어물장정신) 물질을 추구하지 않으면 정신이 맑고 길어지고

自靜其心延壽命(자정기심연수명) 스스로 그 마음을 고요히 하면 수명이 늘어난다

가운데 두 개의 주련은 당나라 시인 백거이(白居易, 772∼846)가 말년에 두문불출하며 지은 <不出門(불출문)>이라는 싯구이다. 스스로 허심탄회하게 자기 마음을 염정(恬靜)하게 지니고 외형적인 물질(物質)이나 명예에 집착하지 말고 정신세계를 높이면 자연히 수명(壽 命)도 연장될 것이다. 즉 중용(中庸)의 도(道)를 말하고 있다.

漠漠水田飛白鷺(막막수전비백로) 아득한 논에는 백로가 훨훨 날고

陰陰夏木囀黃鸝(음음하목전황리) 울창한 여름 숲속엔 꾀꼬리가 노래하네

좌측 두 개의 주련은 당나라 시인 왕유(王維, 699~761)의 대표적인 전원시인 <積雨輞 川莊作(적우망천장작)-긴 장마에 망천의 별장에서 지음>이라는 싯구절이다. 이 구절은 신선하고 생동감 있게 비온 후의 풍광을 묘사한다. 막막(漠漠)은 오랫동안 비가 내린 논상공의 몽롱하고 아득한 모습을 아주 적절히 표현했다. 음음(陰陰)은 비를 한껏 머금은 무성한 여름 나무의 습윤한 느낌을 잘 표현했는데 애송정 주변의 풍경과 흡사하다.

전체적으로 시어의 사용이 적절하고 선명해서 시 속의 경치가 마치 한 폭의 깨끗하고 우아한 수묵화처럼 보인다.

우측 누마루 안쪽에는 또 다른 주련 두 개가 걸려있다.

貧不賣書留子讀(빈불매서유자독)

老猶栽竹與人看(노유재죽여인간)

집이 아무리 가난해도 자손이 읽을 책을 팔아서는 안 되고

늙을수록 오히려 대나무를 심어 남이 볼 수 있게 해주는 여유를 가져라

이 글은 《增廣賢文(증광현문)》에서 따온 구절이다. 일명 《昔時賢文(석시현문)》, 《古 今賢文(고금현문)》이라고도 하는데 중국 명나라 때 편찬한 아동계몽서이다.