관련링크

아천정

본문

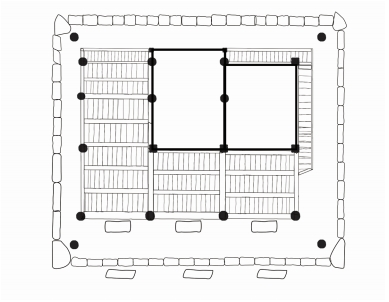

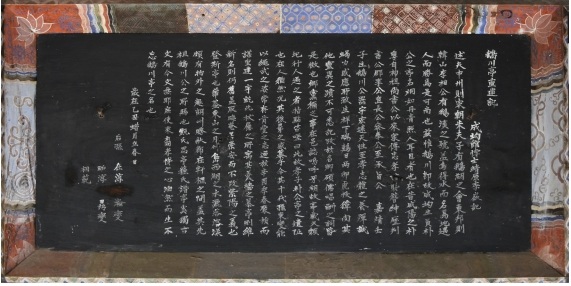

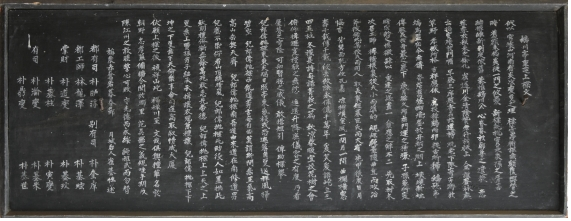

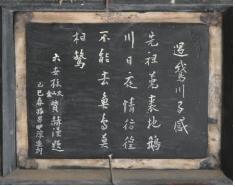

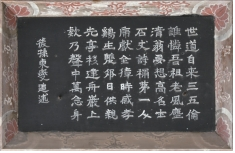

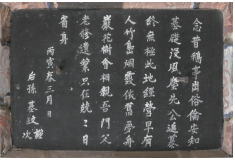

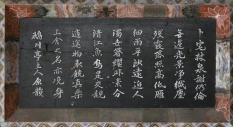

아천정(鵞川亭) • 창건시기 : 1607년 창건/ 1921년 중건 • 위치 : 군서면 주암길 44 현존하는 건물은 그의 10대손 박동섭(朴東變)이 1921년에 중건한 것이다. 건축 형태는 골기와 팔작지붕으로 정면 3칸, 측면 2칸으로 되어 있으며, 전면은 마루이고, 뒤쪽 우측 2 칸은 재실이며 좌측 1칸은 앞마루보다 한칸 높은 누마루 형태이다. 누마루 뒤쪽과 가운데방 뒷면은 기둥 밖으로 2자 가량 확장하였다. 호(湖)를 두른 곳 다 산이니 호수의 서안(西岸)에 울연심수(蔚然深秀)한 곳 구름에 쌓여있다. 숭(嵩)은 항(亢)에 이르지 않고 비(卑)는 굴(屈)에 이르지 아니하며 중후장율(重厚莊栗)하여 가히 범치 못 할 기상이 있고 결코 아부(阿附)의 뜻이 없어 군자로서 취할 바 있으므로 살만한 땅을 가려 집을 지으니 한줄기 산맥이 동남으로 달려 긴 둑이 되어 그물처럼 띠를 둘렀고, 한 갈래 물은 금강서록(金剛 西麓)(월출산 서쪽 기슭)에서 발원하여 너른 들녘 가운데를 지나 북쪽 강 아래로 흐르다 큰 호수로 들어가니 상류 천(川)에는 군아(群鵝)(거위 떼)가 날아 모이고 시래(市來)의 우우(于于)와 같이 끊기지 않기로 고토(故土)(고향) 노(老) 취비(取 比)하여 아천시(鵝川市)라 명(名)하였다. 천(川)과 시명(市名)이 같아 청구(淸區) 에 누(累) 있을 듯하나 글로써 의를 해치지 아니한즉 무엇이 상함이 있으리오. 땔감을 구하는 데 어려움이 없어서 정자를 지어 풍류를 즐기는데 합당할 뿐 아니라 농가가 거주하기에도 충분하였다. 땅은 스스로 승(勝)함이 아니라 사람을 기다린 후에서야 승(勝)함을 얻나니 땅의 생(生)이 오래이나 그 사람을 얻지 못하여 수천 년 동안 황무지로 버려진 곳이 얼마나 많았던가. 임자를 만나는데 이르렀다. 진사께서 계사년 가을에 비밀리에 숨겨진 흥(興)을 엿보아 얻어 먼저 언덕 위에 올라 두루 살피다가 손가락으로 가리켜 보이며 그 풍경의 기본골격을 간략하게 설명하고 돌아보아 하인에게 일러 가로되 내 장차 여기에 집을 짓고 여생을 보내리라 말하였다. 베어 없애고 모옥(茅屋)(초가집)을 지어 거주하니 바닷가 사람들이 자줏빛 오동도나 한 그루를 창문 앞에 심고 버드나무 세 그루를 호숫가에 심었다. 이듬해 정월에 소나무를 심고 오월에 대나무를 심었으며 백일홍 두 그루를 또한 심었으니 진사께서 꽃과 나무를 사랑함이 대개 오동과 소나무와 대나무와 버들만이 아니요, 참나무나 가죽나무와 같은 버릴 나무도 언덕의 북쪽에 심어 소나무와 대나무에 섞이게 함이 어찌 집을 가꾸는데 바람을 걱정하여 울타리를 치는 것과 같으리오. 이르는 말)에 스스로를 비(比)하여 흥에 붙임이 아니겠는가. 마땅하나 모옥(茅屋)은 간혹 지붕을 새로 할 때를 실기한즉 풍우(風雨)의 근심이 있음을 면치 못할까 하여 진사께서 기와지붕을 잇는 것에 뜻을 두었다. 기와는 사람에게서 매입하고 목재는 산에서 구하였으나 집안이 가난하여 힘이 없어 몇 해 세월이 흐르도록 완공하지 못하였다. 까닭에 초가집은 비바람에 시달리고 소나무와 대나무는 나무꾼이 다스리고 오동나무는 소와 양이 뿔로 떠받고 버드나무는 뱃사람이 베어 없애니 거위들이 원망하고 천(川)이 진노한 지 수년이 되었다. 정미년 가을에 진사께서 재능있는 기술자 진(秦)씨와 함께 일을 도모하여 그 초지(初志)를 이루어 박착(撲斲)의 공 (功)이 모월모일(某月某日)에 시작하여 모월모일에 마치니 대개 삼간(三間)이라 이간(二間)은 헌(軒)으로써 서늘케 하고 일간(一間)은 방(房)으로써 따뜻하게 하니 초라하거나 화려하지 않고 좁지도 넓지도 않으며 높거나 낮지도 않아 출입과 거주하기에 마땅한지라 창문을 열면 월출산이 궤안(几案)(의자, 사방침, 안석을 통틀어 이르는 말)에 들어오고 호색(湖色)이 침의연(侵衣椼)이라 진사 가로되 정자의 이름을 불가궐(不可闕)이니 명명(命名)의 의(義)가 멀지 않고 가까이 있어 시내가 아시(鵝市)의 이름을 얻게 되니 정자는 시내의 상류에 자리한즉 정자의 이름도 이로써 취하는 것이 가능하다 하고 아천정이라 이름하였다. 낙성(洛城)한 날에 진사께서 난간에 기대어 술잔을 기울이며 나에게 기(記)를 부탁하여 가로되 정자의 전말(顚末)(일의 처음부터 끝까지의 경과)을 지어 기(記)하니 정자 주변의 풍경들을 표출(表出)하여 아울러 기록하지 않으리오. 내가 감응하여 가로되 나의 필체가 비록 졸(拙)(부족)하나 존중하는 진사의 명을 어김이 불가하여 전말(顚 末)을 기(記)함에 필히 주변 풍광들을 기록하고자 한즉 특히 졸필(拙筆)로써 형용키 어렵지 않은 바 아니나 서호(西湖)의 승상(勝狀)(뛰어난 풍광)이 아천정에 있어 조모변화(朝暮變化)의 무궁(無窮)과 사시기상(四時氣像)의 천만(千萬)을 욕서부득(慾書不得)이며 욕기이불능(慾記而不能)인즉 아직 그 시작과 끝만 기( 記)하고 경(景)에는 미치지 아니함이 마땅할 것이다. 그러나 나는 한 정자의 경( 景)을 얻었다. 염출(拈出)하여 운위(云謂)하자면(딱 꼬집어 말하자면) 이 정자의 경(景)이 다만 하나둘의 가칭(可稱)에만 있으리오. 내가 이미 얻지 못한 바로써 그 만분의 일이라도 형용하자면 이 정자의 풍경이 무궁하여 능히 이름 지을 수 없으며 이에 나로서는 부득기경(不得記景)이나 景(경)이 불기(不記)의 중(中)에 있다고 하겠다. 鵝川亭記 - 所在靈岩郡郡西面月谷里舟岩 環湖者皆山而蔚然深秀於湖之西岸者雲積也嵩不至於亢卑不至於屈重厚莊栗有不 可犯之氣象決然無阿附意君子有所取而卜築必於是山一股東南走為長堤或遵或起 或屈或伸如龍之走海馬之奔川而逗湖邊爲高岸羅帶一水出金剛西麓劈大野注之北 滙于岸下而入大湖龍門上流群鵝翔集于川上如市來之于于不絕故土之老取比而名 之鵝川市也川而名似有累於清區而不以辭害義則有何傷焉岸平且廣而左右田疇耕 而獲而便於近漁於薪於亦無所不可則不但合於亭而遊之也田家之居亦可也而地不 自勝待人而後勝地之生矣而不得遇其人棄擲於黃茅草野中者不知其幾千萬年今見 知於朴上舍大眼則可謂人得地地遇人也上舍於癸巳秋覷得慳秘之興而先登于岸之 上彷徨指點而畧其風景大概顧謂僮僕曰吾將卜此而老矣於是其高低者焉鍤之耒之 其薈蔚者焉鎌之斧之茅屋而居之浦人而憐之手植紫桐一突前綠柳數三湖邊越明年 正月而松五月而竹百日紅二叢亦有以種之上舍於花木愛之盖不如桐與松與竹柳存 其樗標之可去者於岸之北崖而使之雜於松竹者豈非有憂於養屋之風以為藩籬之一 助而得無上舍樗散自比而寓興者歟茅屋而居川上雖適於騷人之事茅之或失其時則 未免有風雨之憂上舍於是慨然有志於礎而瓦之則現買之人材則求於山而家貧力綿 歲月而未就浦人之隣亦散而上舍來往之心或衰於數三年故茅屋為風雨所揭松竹爲 樵夫所艾桐牛羊觸之柳舟人斬焉鵝怨川嗔數年矣在丁未上舍與工人智秦謀成其初 志而撲斷之功始於某月某日終於某月某日盖三間也二間軒以凉之一間房以溫之不 朴不侈不隘不寬不高不卑正合幽人之居也開窓月岳在几案湖色侵衣棚也上舍曰斯 亭也而命名不可闕也命名之義在近而不在遠川而鵝市為名而亭在上則亭名以此亦 可也姑舍市字扁之曰鵝川亭可乎落之之日上舍把酒憑屬余以記曰作亭顛末記而亭 上之某景某景盍亦表出而並記之也余應之曰余之筆雖拙重違上舍之辱命不可記顛 末則不而必欲記其某景某景則不特拙筆所難形容西湖勝狀在鵝川一亭朝暮變化之 無窮四時氣象之千萬欲書而不得欲記而不能則姑記始終而不及於景可也雖然一亭 之景余得盡拈出而稱道之則是亭之景只有一二之可稱也余不得以形容其萬一則是 亭之景無窮而無能名焉者也此余所以不得記景而景在不記之中也 閑閑亭 林坦 記(處士) 환호자개산이울연심수어호지서안자운적야숭부지어항비부지어굴중후장율유불가범지기 상결연무아부의군자유소취이복축필어시산일고동남주위장제혹준혹기혹굴혹신여용지주 해마지분천이두호변위고안나대일수출김강서록벽대야주지북회우안하이입대호룡문상류 군아상집우천상여시래지우우부절고토지노취비이명지아천시야천이명사유누어청구이불 이사해의칙유하상언안평차광이좌우전주경이획이편어근어어신어역무소불가칙부단합어 정이유지야전가지거역가야이지부자승대인이후승지지생의이부득우기인기척어황모초야 중자부지기기천만년금견지어박상사대안칙가위인득지지우인야상사어계사추처득간비지 흥이선등우안지상방황지점이략기풍경대개고위동복왈오장복차이노의어시기고저자언삽 지뢰지기회울자언겸지부지모옥이거지포인이련지수식자동일돌전녹류수삼호변월명년정 월이송오월이죽백일홍이총역유이종지상사어화목애지개불여동여송여죽류존기저표지가 거자어안지북애이사지잡어송죽자개비유우어양옥지풍이위번리지일조이득무상사저산자 비이우흥자여모옥이거천상수적어소인지사모지혹실기시칙미면유풍우지우상사어시개연 유지어초이와지칙현매지인재칙구어산이가빈력면세월이미취포인지린역산이상사래왕지 심혹쇠어수삼년고모옥위풍우소게송죽위초부소애동우양촉지류주인참언아원천진수년의 재정미상사여공인지진모성기초지이박단지공시어모월모일종어모월모일개삼간야이간헌 이양지일간방이온지불박불치불애불관불고불비정합유인지거야개창월악재궤안호색침의 붕야상사왈사정야이명명불가궐야명명지의재근이부재원천이아시위명이정재상칙정명이 차역가야고사시자편지왈아천정가호락지지일상사파주빙속여이기왈작정전말기이정상지 모경모경합역표출이병기지야여응지왈여지필수졸중위상사지욕명불가기전말칙불이필욕 기기모경모경칙부특졸필소난형용서호승상재아천일정조모변화지무궁사시기상지천만욕 서이부득욕기이불능칙고기시종이불급어경가야수연일정지경여득진념출이칭도지칙시정 지경지유일이지가칭야여부득이형용기만일칙시정지경무궁이무능명언자야차여소이부득 기경이경재불기지중야 한한정 임탄 기(처사) 정내에는 성균관박사 정원(靖原) 이금(李嶔)이 기록한 <鵞川亭重建記(아천정중건기)>와 월성인 최기성이 쓴 <重建上梁文(중건상량문)>이 걸려 있다. 기술한 것은 대저 그 고을에 걸맞아야 하거늘 중국 송조 때에는 주부자의 아호지회가 있었고 우리나라에는 한산 이산해 승상의 아계의 호가 있었으니 대개 물새가 물을 얻음이며 땅이 사람을 만나 더 낫게 된 것은 늘상 있는 일이다. 오직 아천정은 곧 고(故) 성균관 생원 증호조판서 박 공의 정자이름이니 단청이 밝아 사람의 이목에 비춰진다. 함양의 박(朴)은 처음 조상 상서공으로부터 길게 이어져 집안 대대로 충효를 전하고 벼슬이 대대로 이어져 판서공 군사공 직장공 참봉공을 지내어 승지공에 이르러 가정 임자년(1552년)에 아천공을 낳으니 기골이 크며 원대하고 천성적으로 효성이 지극하여 부모님 봉양에 지극정성으로 힘을 다하니 하늘이 감응하여 상서로움을 내리시니 닭이 하루에 두 번 알을 낳고 호랑이가 노루를 잡아다가 던져주고 갔다. 기타 영험하고 신기한 기적들을 이루 다 기록치 못하나 이름난 향촌의 선비들의 한시를 주고 받았던 글에 상고하여 다 증거가 충분하므로 향당 사람들이 칭찬하여 읍지에 사적이 실려 있다. 오호라! 아호( 牙湖)의 옛 정자가 오랜 세월을 견디지 못하고 쇠락하여 무너져 내리니 다니는 길손들이 손가락으로 가리키며 탄식하여 가로되 이곳은 옛날 효자 박공의 정자가 있었던 유지라 하니 다른 사람들도 그러할진데 하물며 그 후손들의 추모하는 느낌인들 어떠하였으랴. 이제 그 후손 동섭이 능히 승무(繩武)의 마음 자세로 항상 긍당(肯堂)의 뜻을 두어 오던 중 이에 갑자(1924년) 삼월에 제족을 모아 정자를 중건하기를 도모하여 이 오래된 장소에 나아가 경모 추념의 뜻을 붙이니 정자인즉 새로우나 이름인즉 옛 이름을 따른 것은 주희가 숭안에 살았으되 자양( 송나라 주희가 세운 학당)의 이름을 고치지 아니함을 취하는 뜻이었다. 하고 용양하여 자못 물외(物外)의 풍취가 있으니 낭주의 빼어난 장엄함이 집 기둥사이에 있다. 대개 그 선조 아천공이 주신 바니, 견 씨(甄氏)의 사정(思亭)과 소 씨(蘇氏)의 보정(譜亭)이 어찌 홀로 옛글에 있고 지금 글에는 없으리오. 모든 후손으로 하여금 효제의 마음이 유연하게 일어나 아천정의 이름을 잊지 않게 하고자 하노라. 述夫中州則守朝朱夫子有鵝湖之會東邦則韓山李相公有鵝溪之號盖鳥得水而名爲 地遇人而勝焉是可尙也玆惟鴉川卽故成均生員朴公之亭名炯如丹靑照人耳目者也 在昔咸陽之朴粤自初祖尙書公以來家傳忠孝世襲簪紳歷判書公郡事公直長公參奉 公至承旨公嘉靖壬子生鵝川公器宇宏遠天性至孝志體之養殫誠竭力感應耶致生祥 下瑞鷄日兩卵虎投獐肉其他靈異之蹟不可悉記孝於名鄕碩儒唱酬之詞皆是徵也鄕 黨稱之事在邑誌嗚呼牙湖故亭歲久頹圯行人過之者指點咨嗟曰此故孝子朴公亭之 遺阯也在人猶然況其後晜之感慕乎今其十代孫東燮能以繩武之姿常存肯堂之志迺 於辛酉季春聚族而謀重建一宇就此杖履之所寓其羹墻之慕亭則維新名則仍舊盖取 晦庵居崇安而不改紫陽之義也登此亭也華蓋東山之月竹島西湖之水灑落溶漾頗有 物外之趣郞州勝狀都在軒楹之間盖其先祖鵝川公之所賜也甄氏思亭蘇氏譜亭奚獨 古文有今文無耶庶使來裔孝悌之心油然而生不忘鵝川亭之名也 歲在乙丑臘月立春 日 술부중주칙수조주부자유아호지회동방칙한산이상공유아계지호개조득수이명위지우인이 승언시가상야자유아천즉고성균생원박공지정명형여단청조인이목자야재석함양지박월자 초조상서공이래가전충효세습잠신력판서공군사공직장공참봉공지승지공가정임자생아천 공기우굉원천성지효지체지양탄성갈력감응야치생상하서계일양난호투장육기타영이지적 불가실기효어명향석유창수지사개시징야향당칭지사재읍지오호아호고정세구퇴이행인과 지자지점자차왈차고효자박공정지유지야재인유연황기후곤지감모호금기십대손동섭능이 승무지자상존긍당지지내어신유계춘취족이모중건일우취차장리지소우기갱장지모정칙유 신명칙잉구개취회암거숭안이불개자양지의야등차정야화개동산지월죽도서호지수쇄락용 양파유물외지취낭주승상도재헌영지간개기선조아천공지소사야견씨사정소씨보정해독고 문유금문무야서사래예효제지심유연이생불망아천정지명야 세재을축납월입춘 일) 이 중건기에 따르면 지금의 건물은 새로 지었으나 이름은 본래 아천정을 그대로 사용했다는 것을 알 수 있다. 새로 중건한 연대는 을축년 1925년에 해당한다. 같은 해 3월, 월성인(月城 人) 최기성(崔基性)이 작성한 <鵝川亭重建上梁文(아천정중건상량문)>이 있다. 누대와 정자 또한 어찌 무너지고 부흥하는 때가 없겠는가. 옛날의 편액을 걸지 못하게 되어 문중의 근심이 되었는데 이제 새로운 대들보를 거니 실로 후손들의 기쁨이리라. 정자는 오직 새롭게 지어지나 제도는 옛것에 의거하였도다. 잊지 않고 뜻은 정자와 주자의 가르침을 따르는 것에 부지런하였으며 지천 최명길과 청음 김상헌은 널빤지에 시를 새겨 아천공의 효를 찬미했고 겸제 김여옥과 임처사(임탄)은 문미에 아천공의 실적을 게시하였도다. 일찍이 진사에 올라 향기로운 이름을 연방(조선 시대 소과인 생원시와 진사시에 합격한 사람의 성명을 적은 명부)에 기재되었고 늦게는 낙향하여 산기슭에서 늙어 훌륭한 행적을 남기시고 초야에 묻히셨다. 하루에 두 번 알을 낳음은 옛일을 돌아보아도 드문 일이네. 아천정 갈매기는 짝도 없이 외로이 날고 아득한 옛터의 티끌은 오랜 세월 동안 호수 위에 쌓였구나. 전하도다. 세월이 장구하니 어찌 한 가문의 운수가 순환하지 않을 것이며 자손이 번창하니 종약(宗約)의 신휘(愼徽)를 보지 않으리. 베풀건데, 중건하자는 뜻이 한결같음에 모든 사람들의 응답이 두 갈래로 나누어지지 않았네. 벽속에 넣는 나뭇가지, 말뚝 등은 크고 작음에 따라 표준을 삼고 규구준승으로 곡직에 따라 다스리니, 도끼질과 톱질은 일꾼들을 모아 함께하고 취장기단(取長 棄短)하고 목수들을 모으고, 주의를 기울여 과오를 범하지 않기 위해 시행 전후 정중히 알리고, 일진을 택하여 길일을 받으니, 뒤는 손좌(巽坐:동남향)요 앞은 건방(乾方:서북향)으로 하니 방위가 경사스럽다. 攸憂新樑旣抛實是衆孫之胥喜結構維新制度依舊恭惟鵝川公心眷眷於鄒魯之遺敎 孶孶於程朱之餘化崔遲川金淸陰贊孝行於板上金謙齋林處士揭實蹟於門楣早登上 庠題香名於蓮榜晩老下陬寄芳躅於草野孝感所格吉祥應休虎投獐鷄兩卵從古所稀 복원상량지후정상산흘복록천지문무구흥천화명어조야충효겸비파령문어향리범오현지의 규타수기급진강주지돈목서심가치수선덕이영수승조무이물체 전몽적분약모춘절 월성후인 최기성 술) 無邊光景淨纖塵(무변광경정섬진) 그지없이 좋은 풍경 티끌 한 점 없구나 殘霞落照高底雁(잔하낙조고저안) 저녁노을 낙조에 높게 낮게 기러기 날고 細雨平沙遠近人(세우평사원근인) 가랑비 내리는 들에 여기저기 사람이로다 濁世簪纓非素分(탁세잠영비소분) 탁한 세상에 벼슬하는 것이 본디 본분이 아닐세 淸江漁鳥是交親(청강어조시교친) 맑은 강에서 새와 물고기 서로 친하고 逍遙物表饒眞樂(소요물표요진락) 세상 밖에서 노는 것이 참다운 즐거움이니 上舍之名亦浼身(상사지명역매신) 진사의 명예 또한 몸마져 더럽히네 高臥淸齋絶世塵(고와청재절세진) 맑은 서재에 높이 누워 세상의 티끌 끊었도다 天地百年名下士(천지백년명하사) 하늘과 땅 사이 백 년 동안에 이름난 선비요 江山千里夢中人(강산천리몽중인) 삼천리 강과 산의 꿈속의 사람이로다 耕雲逸躅朱門謝(경운일촉주문사) 구름 갈며 자취 감추어 고대광실 사절하고 釣月閒情白鳥親(조월한정백조친) 달 아래 낚시질하며 한가롭게 흰 물새와 친했도다 京國規箴書滿壁(경국규잠서만벽) 나라 경영할 규잠의 글이 벽에 가득하니 知郡非獨善其身(지군비독선기신) 그대는 홀로 자기 몸만 착하다 아니함을 알겠도다 안동인 김상훈은 1590년 진사가 되고, 1596년 정시 문과에 병과로 급제, 1608년 문과 중시에 을과로 급제, 교리·응교(應敎)·직제학을 거쳐, 1611년 동부승지가 되었다. 1623년 인조반정 이후 이조참의에 발탁되고 서인 청서파(淸西派)의 영수가 되었다. 이어 대사간· 이조참의·도승지·부제학을 거쳐, 1626년 명나라에 다녀온 후 육조의 판서 및 예문관· 성균관의 제학 등을 지냈다. 이런 인물이 아천정 차운시를 지었다는 것은 깊은 인연이 있었을 것이라 짐작할 뿐이다. 南來第一人(남래제일인) 남쪽에서 온 제일인자로다 小亭和氣動(소정화기동) 작은 정자에는 온화한 기운이 움직이고 芳草滿庭春(방초만정춘) 향기로운 풀이 뜰에 가득한 봄이로다 安知基礎沒風塵(안지기초몰풍진) 어찌 그 기초가 풍지에 빠졌음을 알았으랴 先公追慕終無極(선공추모종무극) 조상님에 대한 추모의 마음 죽는 날까지 끝이 없어라 此地經營早有人(차지경영조유인) 이곳을 경영하는데 일찍이 사람이 있었으니 竹島炯霞依舊夢(죽도형하의구몽) 죽도의 노을은 옛 꿈에 의지하고 舟巖花樹會相親(주암화수회상친) 배바위의 화수회에서 서로 친함을 다졌네 吾門父老修遺榮(오문부노수유영) 우리 문중 부로들께서 남은 영화를 닦으시고 只在兢兢日省身(지재긍긍일성신) 다만 전전긍긍 날마다 자신을 성찰하네 誰憐吾祖老風塵(수련오조노풍진) 그 누가 우리 선조의 풍진을 가엾어 하는가 淸翁夢想高名士(청옹몽상고명사) 청음옹(김상헌)은 꿈속에서 명사를 생각했고 石丈詩稱第一人(석장시칭제일인) 석주 어른(권필)은 시로써 제일인이라 칭송했네 虎獻全獐時感孝(호헌전장시감효) 범도 노루고기를 바치니 때맞춰 감흥함이요 鷄生雙卵日供親(계생쌍난일공친) 닭도 쌍란을 낳아 날마다 어버이를 봉양했네 先亭移建舟巖上(선정이건주암상) 선대의 정자 배바위 위에 옮겨 세우며 款乃聲中萬念身(관내성중만념신) 정성이 이내 명성 가운데 있어도 오래 몸을 생각하네 春深花樹自生香(춘심화수자생향) 봄이 깊을수록 꽃과 나무에서 스스로 향기가 나네 山川俱是開靑野(산천구시개청야) 산천경개 다 갖춘 곳 푸른 들 열렸으니 堂室居然倣紫陽(당실거연방자양) 당실이 거연하게 자양(주자 학당)을 본받았네 光德耀無窮(광덕요무궁) 선조의 덕이 끝없이 빛나네 孝悌傳家法(효제전가법) 효제를 가법으로 전하며 遠孫述祖風(원손술조풍) 원손에까지 선조의 풍교를 상술하네 |