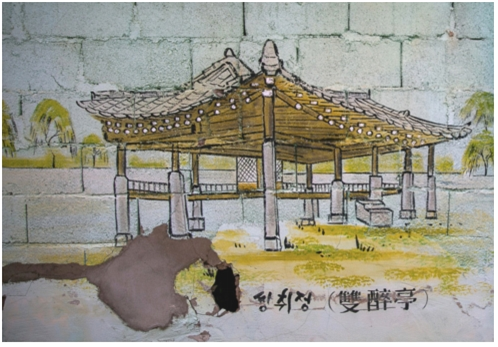

쌍취정(雙醉亭)

• 창건자 : 임구령(林九齡)

• 창건시기 : 1554년/1678년 중수

• 위치 : 군서면 모정리(서호면 엄길마을 마을회관 옆으로 이전)

1793년에 발행된 『靈巖邑誌(영암읍지)』에는 쌍취정에 대해 ‘在邑 西邊 二十里(재읍 서변 이십리)-읍의 서쪽 20리 거리에 있다’고 소개하고, 석천(石川) 임억령(林億齡, 1496~1568) 의 시 4수, 구암(龜巖) 임호(林浩, 1522~1592)의 시 1편을 수록하고 있다.

『善山林氏大同譜(선산임씨대동보)』에 따르면 쌍취정은 월당(月堂) 임구령(林九齡, 1501~1562)이 54세 되던 해 1554년에 지은 정자로 처음에는 모정(茅亭)이라 하여 검약의 미덕을 기렸으나, 1558년에 쌍취정이라 이름을 고쳐 부르고 형제 동락의 뜻을 담았다고 기록하고 있다. 123

선산임씨대동보에는 남곽(南郭) 박동열(朴東說, 1564~1622)이 1614년에 기술한 <雙醉亭 記(쌍취정기)>가 있다. 그 일부를 보면 다음과 같다. 124

공의 성휘는 임구령(林九齡)이요, 호는 월당(月堂)이니, 위사공신(衛社功臣)

목사(牧使)요 증 호조판서 공이다. 부친의 휘는 우형(遇亨)이요 시호는 충순(忠

純)이니, 증 보작공신(補作功臣) 대광보국승록대부 영의정 홍문관 예문관 춘추관

관상감 영사 부원군이요, 형은 억령이요 호는 석천 또는 하의이니, 우리나라 문장

(文章)이고 관찰사이며, 차형은 백령이요 호는 괴마(槐馬)이고 시호는 문충(文忠)

이니 정난위사공신 보국승록대부 숭선부원군이다.

공(公)은 계자(季子)요 계제(季弟)로서 신유(辛酉)(1501년/연산군 7년)년 5

월에 해남 사저에서 출생하고, 나이 34세에 출사하여 국가 포상의 공을 받고,

하사한 선물이 해가 갈수록 많아지니 그 성은이 비할 수 없었다. 처음 광주목사와

좌우승지에 임명되고 남원 부사에 재임하니, 이에 그 부귀가 나라에 으뜸하고

곡물이 수만 섬이요, 노비가 수천 명이나 되었다. 그러나 훈천양육(薰天梁肉)은

보신처세에 오히려 장애가 된 것임을 깨닫고 달 밝고 조용한 밤이면 일찌감치

잠자리에 들어 꿈에 엄군평(嚴君平)과 만나서 ‘분수를 알고 용퇴할 방법’에

대하여 서로 이야기하고, 또 중국의 재상 범여가 벼슬을 그만 두고 망명을 하게

된 깊은 뜻을 마음에 새기면서, 우연히 영암 서구림에 들렸는데, 이곳은 바로

월출산 밑이며 서호의 위이고, 옛 고려의 국사인 도선이 살던 땅이며, 구거(舊

居)에서 멀지 않고 서울에서 천 리나 떨어진 곳이다. 인간 만사를 헤아릴 제

세상에서 제일 급선무는 생활경제의 길밖에 없다 하고, 진남포 일대에 축대를

쌓기로 기획하여, 창고를 개방하고 노비와 장정을 투입하여 마침내 천여 석지기

토지를 개간하였으며, 한편에는 못을 파고 한쪽에는 정자를 지어 못에는 연꽃을

심고 고기를 키워서 운치를 아름답게 하고, 고기가 헤엄쳐 놀도록 꾸몄다. 정자는

처음에 모정(茅亭)이라고 이름을 붙였는데, 이것은 요임금의 모자불치(茅茨不

侈)라는 고사의 뜻을 취했던 것이며, 다시 쌍취정이라고 이름하여 형제 동락의

뜻을 담았으니, 지(池)와 정(亭)의 두 가지 아름다움이 서로 어울려 볼수록 더욱

아름답고, 들녘에서는 공을 칭송하는 격양가가 울려 퍼지고, 정자에서는 임금을

사모하여 멀리서 우러러 은덕을 따르는 노래를 부르며, 거문고를 스스로 즐기며

여생을 마치니, 화려한 세월과 태평한 세상을 이 정자에서 가히 얻었다 할 것이다.

갑인년 7월 박동열(朴東說) 기술함

임구령의 본관은 선산(善山)이며 호(號)는 월당(月堂)이다. 그는 아버지 임우형(林遇 亨)과 어머니 음성박씨(陰城朴氏) 사이의 다섯째 아들로서 임천령(林千齡)·임만령(林萬 齡)·임억령(林億齡)·임백령(林百齡)의 동생이다. 1545년 을사사화(乙巳士禍) 때 벼슬을 내려놓고 낙향한 형 임억령과 달리 임구령은 임백령과 함께 시류에 편승하여 출세의 길을 걸었다. 을사사화 이후 위사공신(衛社功臣) 2등에 책록되고 정3품 광주목사로 승진하였다.

임구령의 넷째 형 임백령은 1545년 윤원형(尹元衡)·이기(李芑) 등과 모의해 을사사화를 일으켰으며, 그 공로로 정난위사공신(定難衛社功臣) 1등에 책록되고 숭선군(崇善君)에 봉해졌으며, 보국숭록대부에까지 올랐다.

이에 그 부귀가 나라에 으뜸하고 곡물이 수만 섬이요, 노비가 수천 명이나 되었다. 하지만 1552년 사헌부·사간원의 탄핵과 전라도 관찰사 박수량(朴守良)의 상소로 광주 목사에서 파직되었다.

임구령이 쌍취정을 세운 것은 진남 간척지 개간과 직접적인 관련이 있다. 월출산에서 뻗어내린 산맥이 군서면 양장리와 동호리로 뻗어 내려가고, 그 사이는 영암천을 따라 들어온 바닷물이 넘실거렸다. 임구령은 생활경제를 활성화하기 위해 이 두 곳을 잇고, 간척 사업을 진행하였다. 간척지를 만들기 위해서는 양장과 동호마을을 잇는 제방을 만들고, 바다를 흙으로 덮는 토목 공사를 진행해야 했다. 많은 자금과 인력 및 시간이 필요한 사업이다.

임구령이 진남뜰 간척 사업을 진행한 시기 및 방법에 대한 명확한 기록은 남아 있지 않다.

<雙醉亭記(쌍취정기)>에 따르면, 임구령의 “부귀가 나라에 으뜸하고 곡물이 수만 섬이요, 노비가 수천 명이나 되었다”하니, 125 이것이 진남제 토목 공사의 자금 및 인력으로 쓰였을 것이다. 그 기간은 서구림리에 요월당을 만든 1536년부터 진남포(鎭南浦) 일대에 축대를 쌓을 사업설계를 시작해서, 1540년부터 본격적인 제방 공사를 시작하여 간척 사업이 마무리된 것은 모정(茅亭)이 세워진 1554년으로 추정된다. 그의 나이 마흔에 구림마을 아래 양장리와 동호리를 잇는 진남(鎭南) 제방 공사를 시작하여 10여 년 만에 천여 석 지기 토지를 만들고, 1554년에 그 한편에 연못을 파고 정자를 지었으니 그것이 쌍취정의 전신 모정(茅亭)이다.

쌍취정은 20만 평 규모의 간척지의 한쪽 귀퉁이, 모정마을 아래에 조성된 연못 옆 어느 지점에 세워졌다. 과거 연못이 지금 모정지 규모에 비해 현저히 작았다 하니, 정자가 세워진 위치는 현재 모정지가 마을과 접한 부분의 중간 정도의 위치에서 높은 곳에 있었을 것이다.

쌍취정이 완성되자, 임억령이 방문해 시를 남겼다. 그는 임구령의 셋째 형으로 을사사화 (乙巳士禍) 때 금산군수(錦山郡守)를 역임했으며, 그의 동생 임백령과 임구령이 소윤(小 尹) 일파에 가담하여 대윤(大尹)의 많은 선비를 축출하고 죽이는 데 앞장서자, 이에 자책을 느껴 벼슬을 사퇴하고 귀향했다. 그는 동생 임백령(林百齡, 1498~1546)의 사후에 다시 관직에 나아갔으며, 천성적으로 도량이 넓고 청렴결백하며 시문을 좋아하였다.

임억령의 ≪石川集(석천집)≫에는 어느 해 8월 초에 쌍취정에 오른 감회가 오언절구로 5수 전한다. 126 그는 쌍취정에 오르며 해정(海亭)에서 지었다고 기록했다. 127

<登雙醉亭(등쌍취정)-쌍취정에 올라>

長勞南北夢(장노남북몽) 남쪽에서 북쪽을 그리워하는 꿈에 시달리다가

偶把海山杯(우파해산배) 우연히 바닷가 산속의 술잔을 들었네

萬一君恩報(만일군은보) 만분의 일이라도 임금님의 은혜를 갚기만 한다면

與君歸去來(여군귀거래) 그대와 더불어 전원으로 돌아갈 것이로다

임억령이 쌍취정에 오른 시기가 모정이 처음 세워진 1554년이 아니라 쌍취정으로 이름을 바꾼 1558년이라면 임억령이 다시 등용되어 1552년 동부승지·병조참지를 역임하고, 이듬해 강원도 관찰사를 거쳐 1557년 담양 부사가 되었던 시기이다. 여기서 임억령은 임금님의 은혜를 갚고 나면, ‘그대와[與君]’ - 아마도 동생 임구령과 함께하고자 하는 뜻을 내비치고 있다. 임억령의 또 다른 시가 이어진다.

擊鼓沙鷗起(격고사구기) 북을 치니 모래벌의 갈매기 날고

吟詩海若藏(음시해약장) 시를 읊으니 바다도 감추어지는 것 같도다

新亭亦不侈(신정역불치) 새로 지은 정자인데도 사치롭지 않으니

草屋慕陶唐(초옥모도당) 띠풀로 이은 집은 요임금을 사모함인가

팔월에 북을 친 것은 익어가는 벼를 찾는 새를 쫓기 위함인가, 애꿎은 갈매기가 날아오르는 장면이다. 새로 지은 정자는 쌍취정을 의미하며 사치롭지 않게 초가로 지어졌음을 알 수있다.

茅屋高臨海(모옥고임해) 띠 집이 높다랗게 바다에 닿아있으니

秋山綠侵裾(추산록침거) 가을 산인데도 푸르름이 옷깃에 스며오네

行廚進細膾(행주진세회) 여관 주방에서 잔잔한 회를 올리니

盡是葦間魚(진시위간어) 모두 다 갈대숲 사이에서 낚아온 고기일레라

이 시에 등장하는 모옥(茅屋)이 쌍취정을 의미하는지 분명하지 않으나, 바닷가 높은 곳에 위치하고 있음을 알 수 있다.

天地靑山萬(천지청산만) 천지에는 만 봉우리의 청산인데

江湖白髮雙(강호백발쌍) 강호에는 두 사람의 백발노인이로다

一杯須盡醉(일배수진취) 한 잔 한 잔으로 반드시 다 취할지니

綠蟻滿村缸(녹의만촌항) 맛 좋은 술은 촌 항아리에 가득하네

여기에 등장하는 청산만은 쌍취정에서 바라보는 월출산을 의미하며, 쌍을 이룬 백발은 임억령과 동생 임구령을 의미한 듯하다. 여기서 임구령이 쌍취정을 지어 중형(仲兄) 인 임억령과 함께 휴식하며 지내고자 했던 의도를 짐작할 수 있다. 임억령의 다섯 번째 등쌍취정(登雙醉亭) 시는 다음과 같다.

小屋如龜殼(소옥여구각) 작은 집들은 거북 등과 같은데

秋山似錦文(추산사금문) 가을 산은 비단 무늬에 가깝도다

機心都己盡(기심도기진) 시기를 엿보는 마음은 모두 이미 다 했음에

吾與白鷗群(오여백구군) 나는 흰 갈매기와 짝하여 지내리라

쌍취정 주변의 집들이 거북이 등껍질과 같다 하였으므로 초가집을 의미한 듯하다. 관직에 욕심을 버리고 구림에 안빈낙도 하고 싶은 심정을 드러낸다.

1793년에 발행된 『湖南邑誌(호남읍지)』에는 임구령의 장남인 구암(龜巖) 임호(林浩, 1522~1592)의 시가 전하고 있다. 128

滿目黃雲十里平(만목황운십리평) 노랗게 익은 벌판은 십 리에 펼쳐져 있고

賓鴻將子叫秋聲(빈홍장자규추성) 허공에 기러기 떼 울음은 가을을 알리는구나

仙人往事尋無跡(선인왕사심무적) 옛사람 지난 일을 찾으니 자취는 없고

雙醉當年友愛情(쌍취당년우애정) 둘이 취한 그때의 우정은 어디로 갔는고

모정을 쌍취정으로 개명했던 1558년 당시 임호의 나이는 서른일곱이었고, 아버지 임구령이 사망한 해는 1562년이다. 이 시(詩)는 언제 지어졌을까? 임호는 아버지 임구령이 간척한 진남제 평야를 바라보며 황운(黃雲)이 십 리에 걸쳐 있다고 표현하였다. 황운은 노랗게 익은 벼를 이야기한 것이리라. 손바닥만 한 밭떼기도 아쉬운 시절에 천석지기 개간 논이 얼마나 장대했을까 짐작이 간다. 여기서 임호가 안타깝게 그리는 ‘선인(先人)’은 누구일까?

아마도 이미 돌아가신 선친 임구령이요, <雙醉當年友愛情(쌍취당년우애정)-둘이 함께 취한 때 우애의 정>은 선친 임구령과 큰아버지 임억령의 우애를 노래한 듯하다.

임호는 아버지 임구령이 개간한 진남제의 실질적인 상속자로서 1565년 이후 구림대동계 창설의 큰 역할을 담당하였다. 이 시는 이 무렵 작성한 것으로 볼 수 있을 것이다.

문곡(文谷) 김수항(金壽恒, 1629∼1689)이 1678년 4월에 <雙醉亭重修記(쌍취정중수기)> 를 남겼는데 그의 영암 유배 생활 막바지에 쓴 것이다. 129

석천 선생의 계씨(季氏)인 목사공의 정자가 구림포에 있어 쌍취정이라고 하는데,

대저 형제공락이라는 뜻을 취한 것이다. 선생이 담양부사가 되어 이 정자에 놀러

와서 시를 읊었는데, 그 후 정자가 병화(兵火)에 불타고 오랜 뒤에 복구하였으나

시는 흩어져서 그 소재를 알 수 없었다. 이제 마침 창평 어느 집에서 선생의 유고

(遺稿)를 얻으니 그 시가 모두 실려 있어 당시의 풍류 생활을 완연히 파악할 수

있으므로 각(刻)하여 정자의 벽에 걸어두고 오래도록 전할 것이며, 또 그 전말을

대강 기록하여 후인에게 알리는 바이다. 그 시가 처음 지은 후 지금 다시 게시할

때까지 갑자(甲子)가 다시 돌아왔으니 그 또한 이상한 일이로다.

1678년 4월 김수항 기록함

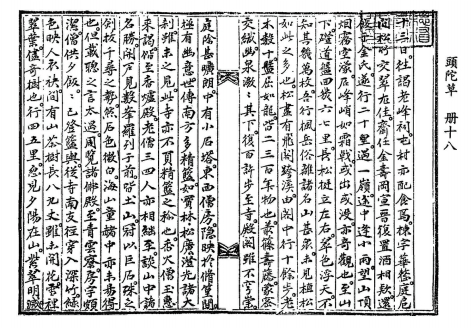

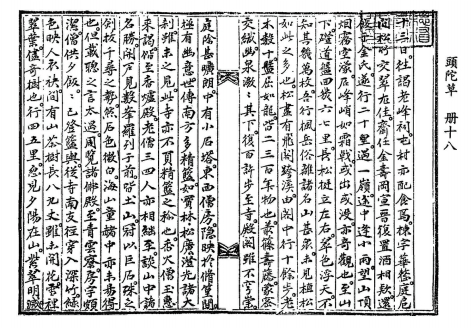

石川先生之季牧使公 有亭在鳩林浦上 名以雙醉 盖取埙篪共樂之意也 先生甞爲潭

陽伯 來遊于亭 賦此詩 厥後 亭燬於兵燹 久乃復舊 而詩則流落 不知所在矣 今適

從昌平人家 得先生遺稿 具載其詩 當時風流樂事 宛然可掬 遂剝以揭之亭壁 以永

其傳 且畧識顛末 于下俾後人知之 此詩自始作及今重揭 甲子恰再周矣 亦異哉時

崇禎紀元後 戊午之孟夏 金壽恒 撰

(석천선생지계목사공 유정재구림포상 명이쌍취 개취훈지공락지의야 선생상위담양백

래유우정 부차시 궐후 정훼어병선 구내복구 이시칙류락 부지소재의 금적 종창평인가

득선생유고 구재기시 당시풍류락사 완연가국 수박이게지정벽 이영기전 차략식전말

우하비후인지지 차시자시작급금중게 갑자흡재주의 역이재시

숭정기원후 무오지맹하 김수항 찬)

여기서 병화에 불탄 시기는 1597년 정유재란으로 왜군이 영암에 들어온 때를 말하는

것으로 추정된다. 김수항이 이르기를, 이전의 풍류 생활을 파악할 수 있던 시(詩)를 창평에서 되찾아 각하여 정자 벽에 걸어두었다고 한다. 그의 글 중에 재미있는 내용은 “ 이 시(詩)가 처음 지은 후 지금 다시 게시할 때까지, 갑자(甲子)가 다시 돌아왔으니 그 또한 이상한 일이로다”라고 하였다. 130

돌이켜보면, 모정(茅亭)이 세워진 것은 1554년이고, 쌍취정이라 이름한 것이 1558년이니, 김수항이 이야기하는 갑자(甲子)는 1678년보다 120년 이전인 1558년으로 쌍취정으로 개명할 때 시(詩)가 쓰였음을 알리고 있다.

長勞南北夢(장노남북몽) 오랫동안 남과 북의 꿈에 꾸었더니

保把海山盃(보파해산배) 우연히 해산에서 술잔을 잡네.

萬一君恩報(만일군은보) 만일 그대의 은혜를 갚으려고 하면

與君與去來(여군여거래) 그대와 함께 돌아가리라

김수항은 이 시를 발견하고 선배 임억령을 대하듯 감회에 젖었을 것이다.

쌍취정의 구체적인 모습은 어떠했을까? 조선 후기의 문인화가·평론가였던 담헌(澹軒) 이하곤(李夏坤, 1677∼1724)이 호남지역을 유람하며 남긴 기행문인 <南游綠(남유록)>에그 모습이 담겨 있다. 131

≪頭陀草(두타초)≫ http://db.itkc.or.kr/inLink?DCI=ITKC_MO_0479A_A191_540H_IMG

모정의 송림을 잘 길러 9리의 송림을 만들 것이다. 듣기로는 쌍취정의 아래에 큰

못이 있는데 여름철이면 연꽃이 활짝 피고, 위에는 긴 둑을 쌓았는데 수양버들

만 그루를 심었으며, 아래에는 갑문을 만들어 남쪽 호수와 통하게 하여 마치 또

하나의 호심정과 같다고 하니, 그 승경이 어찌 무림보다 못하겠는가.- - -

쌍취정에 당도하니 방죽 물은 모두 얼었고 들의 풍광도 대단히 쓸쓸하였다. 다만

창문을 열어 월출산의 푸른빛을 마주하니 이것이 가장 멋진 경치였다. 벽에 석천

임억령의 시가 있었는데 문곡 김수항이 뒤에 써서 걸어 둔 것이었다. 그 시의

품격과 글씨의 격조가 우아하여 볼만하였다.

護養茅亭松林作九里松 聞雙醉亭下有大陂 夏時荷花盛開 上築長堤 種垂楊萬株 下

爲閘通南湖水 居然又一湖心亭也 其勝何遽出武林下哉 - - -

至雙醉亭 陂水盡凍 野色亦極蕭條 但開牎正對月山蒼翠 此㝡勝也 壁有石川詩 文

谷追書以揭 詩格筆意 翩翩可觀

(호양모정송림작구리송 문쌍취정하유대피 하시하화성개 상축장제 종수양만주

하위갑통남호수 거연우일호심정야 기승하거출무림하재 - -

지쌍취정 피수진동 야색역극소조 단개창정대월산창취 차최승야 벽유석천시 문곡추서이게

시격필의 편편가관)

여기서 모정마을 연못 주변의 풍경이 잘 그려져 있다. 이하곤은 모정의 승경이 중국 항저우 서호의 작은 섬에 있는 호심정(湖心亭)에 견줄만 하다고 하였다. 그는 쌍취정에 올라 ‘ 창문을 열고[開牎]’, 월출산의 푸른빛을 마주하였다 하였으니, 쌍취정은 마루와 방이 함께 있는 구조였음을 짐작할 수 있다.

또한 쌍취정 벽에 걸려 있는 임억령의 시에 대하여 이하곤은‘[詩格筆意 翩翩可觀(시격필의 편편가관)]-시격과 필의가 두루 다 볼만하다.’고 적고 있다. 132

그가 이곳을 다녀간 것이 1722년이니 김수항이 말한 바 1678년에 각하여 벽에 붙여 놓은 시를 보고 한 말일 것이다.

이하곤이 다녀간 후 수십 년이 지날 무렵, 선산 임씨 후손들이 모정을 떠나갔다. 이후 정자 관리가 소홀하여 서까래가 내려앉아도 돌보는 이 없으니, 어느 사이 정자가 사라졌다.

마을 사람들은 정자가 엄길 전씨에게 팔려갔다고 믿는다. 예부터 전해온다는 것이 유일한 근거이다. 그 시기에 대해서는 1862년 4월에 작성된 영암군수 첩보(牒報)에 ‘[則西面雙醉 亭下防築收稅事(칙서면쌍취정하방축수세사)]-서면 쌍취정 아래 방죽에 수세한 일’에 관한 내용을 근거로, 그때까지 쌍취정이 모정 저수지 옆에 있었으며, 이후에 팔려 갔을 것으로 추측한다.