수성사(壽星社)

• 창건자 : 수성사

• 창건시기 : 1628년 / 1952년 복구 / 2005년 신축

• 위치 : 영암읍 남풍리 224

영암버스터미널에서 영암경찰서로 가는 길 중간 지점 남풍리에는 수성사라는 건물이 아름드리 고목을 배경으로 서 있다. 이곳은 조선 시대 영암읍성 남문 밖 3리에 있었다는 부군당(府君堂)이 있었던 곳이다.

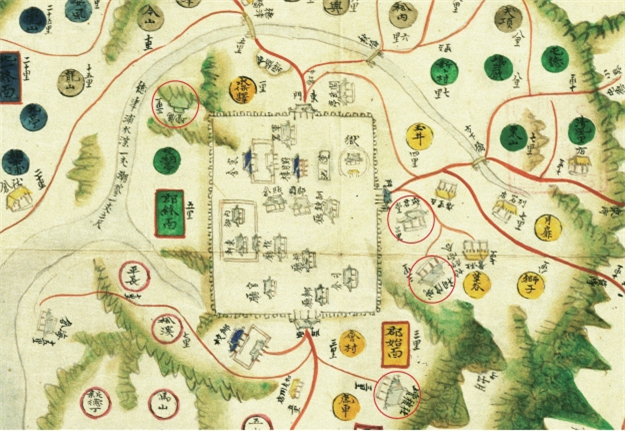

영암읍성은 고려 시대 후기에 조성되기 시작하여 조선 시대 세종조에 완성된 것으로 성벽 길이가 대략 오 리에 달하며, 동서남문 세 개의 성문이 구축되었다. 읍성 주변에는 조선 시대 정치의 중요한 업무였던 제사를 지내는 시설이 네 군데 있었는데, 북쪽에 여제단(厲 祭壇), 남쪽에 성황사(城隍祠), 서쪽에 사직단(社稷壇), 동쪽에 부군당(府君堂)이 있었다.

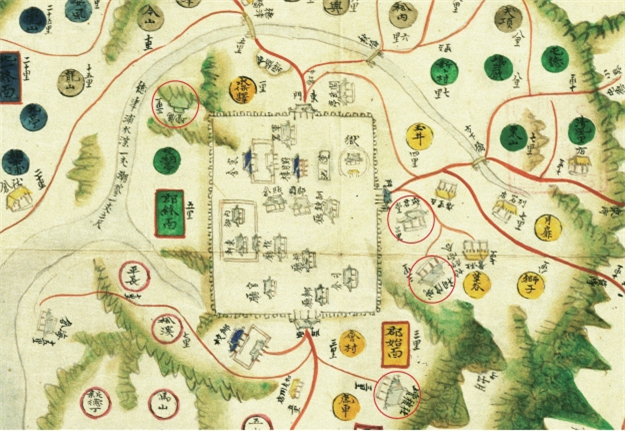

1872년에 제작된 <영암고지도>에는 이 시설들이 명확히 표기되어 있다.

『靈巖邑誌(영암읍지)』에는 부군당(府君堂)이 영암읍성 남문에서 3리 거리에 있다고 기록하고 있으며, 고지도에도 남문 바로 옆에 부군당(府君堂) 삼리(三里)가 표기되어 있다.

『靈巖邑誌(영암읍지)』에 따르면 영암 관아에서는 부군당에서 지내는 제사를 위해 ‘ 연례응하기질(年例應下記秩)’을 통해 매년 정기적으로 제물을 지원하였다. 그 내용은 다음과 같다. 115

부군당제(府君堂祭) : 제물은 생계(生鷄) 10수, 대추[大召] 1말 2되, 생밤[生栗]

1말 2되, 은행 1말 2되, 어염(魚鹽) 6되, 소금 6되, 어포 20미, 진유(眞油) 1되,

곡자(曲子) 6원을 지원하고, 봄 2월, 가을 8월 중술(中戌)일에 봉진한다.

府君堂祭 生鷄十首 大召一斗二升 生栗一斗二升 銀杏一斗二升

魚鹽六升 鹽六升 魚脯二十尾 眞油一升 曲子二員

春二月 秋八月 中戌 封進

(부군당제 생계십수 대소일두이승 생률일두이승 은행일두이승

어염육승 염육승 어포이십미 진유일승 곡자이원

춘이월 추팔월 중술 봉진)

수성사는 위와 같은 제물을 관아로부터 지원받아 매년 두 차례의 부군제를 주관하였다.

부군당이 있었던 자리는 수성사옥 좌측 뒤편으로 현재 단군전이 자리하고 있다. 주변에는 한눈에 보아도 꽤 오래된 거대한 나무들이 모여 있다. 평균 수명 삼사백 년은 되어 보이는 은행나무, 팽나무, 느티나무가 군락을 이루며 위용을 자랑하고 있다.

1953년 가을 수성사 계장 하기수가 작성한 <壽星社重修記(수성사중수기)>에는 다음과 같은 기록이 있다. 116

......(전략) 300여 년 전 무진년 봄에 성 밖의 넓은 땅에 넓은 집을 세우니 그

이름을 수성사라 하였다. 손괴(損壞) 되었을 때에는 나라에서 보수하고 운영을

관에서 도우니 백성들이 수성사를 우러러 보았고, 답 80여 두락과 계금이 있어

재정에 여유가 있어 애경사에 지원하고 외지에서 온 손님 처우를 극진한 예로

접대하고, 규범이 엄정하여 어느 한편으로 기울어지지 않으니 항상 우리를

군에서 높이 평가하였다. 불행을 가져왔던 일군이 격퇴되고 국권이 회복하여

토지분배법이 실시되고, 6.25전란으로 사옥 한 칸이 없으니 부득이 남은 자산을

매각하여 중수하기로 임진년 봄에 구수회의로 결정하여 어렵게 복구하였음을

전하니 추후에 계원들은 선인들의 가상한 유지를 영원히 이어가라.

三百余年前戊辰春玄城百武之餘建一閣扁之日壽星社損補則國有建也經營也官助

民崇己而然這間貯有畓七十余斗落興契合餘多小資財哀慶喪問外客處通一遵古禮

而規模嚴莊以爲無窮勿替之法故常爲一郡之高標不幸去乙酉日軍擊退後國權回復

土地改良法實施及庚寅兵燹之變遽至一棟一沓無一存在不得其間多小余在亦是不

得己今壬辰春會議詢同賣却重建經得於復舊遺傳于千秋後來仝員念玆在玆可補先

人之遺志將有永遠千無彊歟

(삼백여년전무진춘현성백무지여건일각편지일수성사손보칙국유건야경영야관조민숭기이

연저간저유답칠십여두락흥계합여다소자재애경상문외객처통일준고례이규모엄장이위무

궁물체지법고상위일군지고표불행거을유일군격퇴후국권회복토지개량법실시급경인병선

지변거지일동일답무일존재부득기간다소여재역시부득기금임진춘회의순동매각중건경득

어복구유전우천추후래동원념자재자가보선인지유지장유영원천무강여)

이에 따르면 수성사 건물은 1628년에 창건된 것으로 추정되며, 1952년에 새로 복구한 것을 알 수 있다. 사옥 안에 있는 중수기(重修記)와 삼덕기(三德記) 등의 현판과 시액은 이때 만들진 것이다.

수성사(壽星社)란 명칭은 전국에서 유일하게 영암에만 존재한다. 수성(壽星)이란 남극 가까이에 위치한 별로써 노인성(老人星, 카노푸스, Canopus)이라고도 부른다.

우리나라에서는 추분(秋分) 때에 남쪽의 수평선 근처에서 관측되며, 하늘에서는 시리우스 (Sirius)에 이어 두 번째로 밝은 별이다. 이 별은 초기에는 나라의 평안과 군주의 수명을 상징하다가, 점차 그 의미가 확장되어 개인의 수명과 장수를 상징하게 되었다. 이 노인성을 보면 오래 산다고 믿는 민간에서 널리 수성을 숭배하여, 이 별의 화신(化身)인 수노인을 도상으로 그리기도 한다. 수성(壽星)은 남쪽 하늘에서 볼 수 있으므로 남수성(南壽星) 이라고도 한다. 그러므로 수성사(壽星社)란 목숨을 관장하는 신에게 제사[社] 지내는 곳을 의미한다.

영암 수성사가 세워진 위치가 역사적으로 의미가 깊은 부군당 경내에 자리한 이유가 무엇인가. 부군당(府君堂)이란 조선 시대 관아에서 모시는 신령에게 제사하는 장소이다. 117

조선 시대 왕은 나라의 태평성대를 위해 제사를 중요한 통치 수단으로 활용했다. 상황에 따라 수많은 신이 존재하고, 필요에 따라 합당한 신을 찾아 제사 지냈다. 부군당은 특별히 관아의 재판과정에서 억울하게 죽은 영혼을 달래기 위해 설치한 제사 장소이다. 조선 시대 관부에는 으레 수호신을 모신 작은 숲을 두고 그 숲속의 사당을 부군당(府君堂)이라 일컬으며, 억울한 영혼을 달램으로써 관아의 무사태평을 기원했다.

부군당의 위상을 알 수 있는 기록이 ≪中宗實錄(중종실록)≫ 13권에 기록되어 있다. 118 1511년 기묘년 3월 기사에 의하면 대간이 다음과 같이 아뢰었다.

“지난 11일 친히 문묘(文廟)에 제사드릴 때에, 누가 내수사(內需司)를 빙자하고

‘고사(告祀)한다’고 하며, 양현고(養賢庫) 안 동산에서 제사드렸다 합니다.

선성선사(先聖先師) 묘정(廟庭) 근처에서 음사(淫祀)를 배설하여 설만(褻慢)한

짓을 마음대로 할 수 없는 것인데, 신 등은 경악하여 그 연유를 모르겠습니다.”

하니, 전교하기를,

“고사에 대한 일은 내가 아는 바 아니다. 대비전에 물으니, 양현고 안에 부근당(

付根堂)이 있어, 전례에 반드시 제사를 베풀므로 그렇게 한 것이라 한다. 그리고

다른 일들은 윤허하지 않는다.” 하였다..

이에 따르면 왕실 묘정(廟庭) 근처에서 함부로 귀신에게 제사 지낸 일[淫祀]에 대해 신하가 물으니, 왕이 말하기를 부근당에서 제사를 지내는 일은 전례대로 한 것으로 다른 제사는 허락하지 않는다는 것이다. 이는 부군당의 전통이 오래되었으며, 그 위상이 특별하다는 것을 의미한다.

여기에서 시사한 점은 고사(告祀)에 대해 음사(淫祀)라 하여 부정하게 보는 신하의 의견이다. 이는 조선왕실의 성리학적 통치이념에 따른 것이다. 불교는 물론 전통적인 무속신앙을 속박하고, 사서삼경(四書三經)의 유교 외에는 어떤 사상이나 종교도 용납하지 않는 사고에 따른 것이다.

조선초 각 왕대의 주요 사건을 기록한 이긍익(李肯翊, 1736~1806)의 ≪연려실기술≫에는 다음과 같은 기록이 있다. 119

서울 안에 있는 관청에는 의례히 작은 집 하나를 마련해 두고 지전(紙錢)을

빽빽하게 걸어두어, 부군당(府君堂)이라 부르며, 서로 모여서 제사를 지냈다.

새로 임명된 관원은 반드시 더욱 정성 들여 제사를 올렸고 법사(法司)라도 그와

같이 하였다.

都下官府例置一小宇叢掛紙錢號曰府君相聚而瀆祀之 新除官必祭之惟謹雖法司亦

如之 (도하관부례치일소우총괘지전호왈부군상취이독사지신제관필제지유근수

법사역여지)

연암(燕巖) 박지원(朴趾源, 1737~1805)이 쓴 ≪燕巖集(연암집)≫에는 부군당제에 관한 내용이 담겨있다. 120

제사하는 날 저녁이 되자 호장(戶長)이 온 고을의 아전과 노복들을 거느리고

크고 작은 일들을 분주히 처리하기를 조심하고 엄숙하게 하였다. …… 그리고

횃불을 휘황하게 밝혀 놓고 절하고 무릎 꿇는 것이 예가 있어 헌작(獻爵)으로부터

철상(撤床)에 이르기까지 감히 시끄럽게 하거나 나태한 기색을 나타냄이 없었다.

…… 매년 10월에 서리와 아전들이 재물을 거두어 사당 아래에서 취하고 배불리

먹으며, 무당들이 가무와 풍악으로 신(神)을 즐겁게 한다.

及祭之夕 戶長率一縣之吏隷僮奴小大奔趨 震悚嚴恭 …… 炬燎煌煌拜跪有數 自奠

斝「至撤豆 毋敢讙譁惰容者 …… 每歲十月 府史胥徒醵財賄 醉飽祠下 巫祝歌舞皷

樂以娛神

(급제지석 호장솔일현지이례동노소대분추 진송엄공 …… 거료황황배궤유수 자전가「

지철두 무감환화타용자 …… 매세십월 부사서도갹재회 취포사하 무축가무고락이오신)

이글은 박지원이 1793년에 안의현(安義縣) 현사(縣司)에서 곽후(郭侯-당나라 헌종의 비)

를 제사한 기(記)이다.

부군당의 특별한 점은 관아마다 모시는 신의 이름과 형태가 다르다는 점이다. 부군신으로는 송씨부인, 강문도령, 문천상(文天祥), 임경업(林慶業) 장군, 공민왕(恭愍王), 동명왕(東明 王), 최영(崔瑩) 장군, 수성신 등을 들 수 있다. 이태원과 영암의 부군당에 모셔진 부군은 수성노인이다. 이는 인간의 수명(壽命)과 장수(長壽)를 관장한다는 수성(壽星)의 화신(化 身)인 수노인(壽老人)을 의미한다.

현재 우리나라에 남아있는 부군당은 한강 유역에 집중되어 있다. 121 이 지역 부군당은 일제강점기를 거치면서 그 의미가 퇴보되어 마을의 동제(洞祭) 형식으로 축소되었다.

부군당은 관아의 업무 공간 가까이 위치하기도 하지만, 보통 관아에서 약간 떨어진 외진 곳에 위치하였다. 영암의 부군당은 영암 관아의 옥(獄) 근처 남문 밖에 위치한다.

수성사는 영암 관아의 위촉을 받아서 부군신(府君神)에게 제사를 집례하였고, 관아에서는 매년 정기적으로 제물을 제공했다. 영암의 부군당은 남수성신(南壽星神)을 부군신으로 모시며, 영암 수성사를 남수성사(南壽星社)라고 부르는 이유도 이 때문이다.

수성사원은 과거 지방 향리 출신들로 구성되었으며 특히, 영암읍 김 씨, 하 씨, 조 씨위주로 운영되었다. 이들은 부군당을 관리하는 일뿐만 아니라 관아의 행정에 대한 자문위 역할을 했다. 영암군에 부임하는 관리는 의례히 수성사원을 찾아 협력을 구했으며, 매년 정례적으로 하례식을 갖고 협력 관계를 유지해왔다. 수성사원은 고을의 원로 집단으로서 관아의 행정을 적극적으로 지원함으로써 우리 지역의 발전을 도모했다.

영암의 부군당과 수성사는 서로 불가분의 관계에 있으며, 부군당은 한강 유역을 벗어나서 유일하게 남아있으며, 수성사는 전국에서 유일한 단체이다. 부군당은 조선 초기 다양한 제사 제도가 체계화되면서 세워졌으며, 수성사라는 단체는 부군당 제사를 주관하는 주체로 형성되었으며, 수성사옥은 제사를 준비하는 제사청 역할 및 수성사원들의 회합 장소로 사용하기 위해 1628년에 건립된 것으로 추정된다.

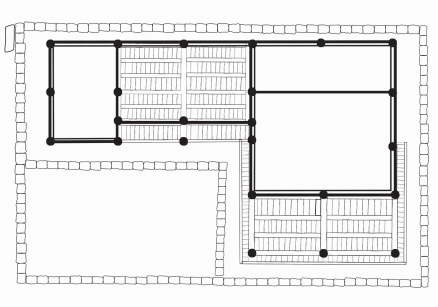

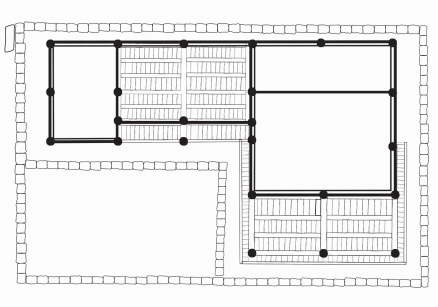

현재 수성사옥은 평면 ‘ㄱ’자형 건물로 정면 6칸, 측면 2칸, 팔작지붕으로 이뤄졌으며, 사옥 앞에는 방형의 연못이 조성되어 있다. 연못과 맞닿은 ‘ㄱ’자형 건물 마지막 한 칸은 난간이 있는 정자 형태로 지어졌다. 현재 건물은 영암군의 지원을 받아 2005년에 신축하였다.

현재 영암 수성사는 단군전을 관리하고 있으며 122 , 수성사 사장은 천수직으로 영암 사포계장을 겸임하는 전통을 이어가고 있다.