관련링크

수래정(修來亭)

본문

수래정(修來亭)

• 창건시기 : 1749년/1781년 중수/1905년 중수/2020년 중수 • 위치 : 서호면 엄길리 470-1 서호면 엄길리(奄吉里)는 엄길 또는 길촌이라 하였는데, 현재 천안전씨(天安全氏)가 집성촌을 이루어 90여 가구가 넘는 큰 마을을 형성하고 있다. 있는 조선 후기의 천안전씨의 강학지소(講學之所)였던 수래정(修來亭)이 고색창연한 자태로 자리하고 있다.

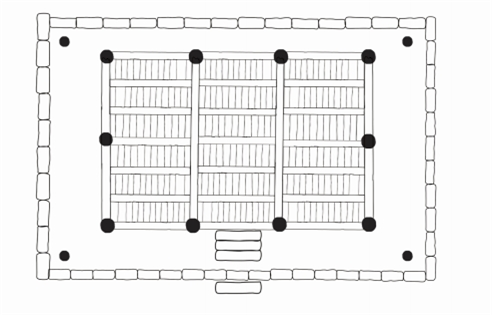

구조이다. 10개의 두리기둥은 높은 원기둥 장초석 위에 올렸는데, 장초석의 높이가 누마루 높이를 넘어 난간보다 높다. 지붕 네 귀퉁이 추녀는 가늘고 긴 활주가 받치고 있는데, 활주 초석은 육각기둥으로 장초석보다 길다. 2020년 복원 당시 마루는 다시 깔았으며, 정면 중앙 1칸을 제외한 기둥 사이에 간결한 난간을 두었다.

건물의 높이는 다른 정자와 비슷한 상태에서 난간의 높이는 높은 까닭에 마루에서 도리 사이가 낮아서 밖을 볼 때는 고개를 숙여야 한다. 앉았을 때는 누마루가 높아서 전망이 좋고, 천정이 낮아서 안정감이 있다.

(二翼工) 구조는 기본적으로 연화형 조각을 보이고 있다. 외부로 빠진 살미의 쇠서는 위쪽으로 향하는 앙서형이며, 치켜 올라가며 생긴 반원형 공간에는 연화를 새겨 넣었다. 연화 봉오리를 입체적으로 조각하였다. 창방과 장여 사이의 화반은 다양한 형태로 멋을 부렸는데, 이와 비교되는 화반(花盤)은 영암의 영보정과 장암정을 들 수 있다. 수래정의 멋은 대들보 위의 화반 대공에서 빛난다. 네 방향으로 엮어진 화반 대공에는 주두가 올라가고 그 위로 종도리 받침 장여와 종보가 올라갔다. 화반 대공은 안으로 휘감아 머문 연꽃봉오리를 표현한 듯하다. 이런 요소들은 수래정의 건축적 품격을 올려주며, 영암을 대표하는 정자로 자랑할 만하다.

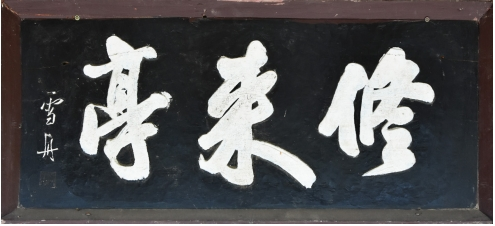

보성 출신 설주(雪舟) 송운회(宋運會, 1874~1965)가 쓴 것이다. 그가 얼마나 많은 글씨를 썼는가 하면 ‘설주(雪舟)의 먹물에 보성강이 검게 물 들었다.’고 할 정도였다. 그가 긴 세월 붓을 잡은 만큼이나 정자에서 그의 필체를 많이 만나게 된다. 수래정 현판은 그가 80세 되던 해에 썼다. 그의 또 다른 글씨는 수래정 옆에 있는 천안전씨(天安全氏)의 재각 원경재(遠景 齋) 현판에서 볼 수 있다.

있으며 관리 상태도 아주 양호하고 정자 바로 옆에는 수령이 300년쯤으로 보이는 회화나무와 소나무가 있어 정자와 잘 어울려 운치를 더하고 있다. 이곳은 천안전씨(天安全氏) 전사민이 강진으로 유배 온 후 그의 5세손 전승문(全承文) 이 1504년에 이곳 영암으로 이주하면서 주로 엄길마을을 중심으로 천안전씨가 뿌리를 내리게 되었다. 그 후 전광정(全光鼎, 1754~1809), 전영택(全榮澤, 1776~1835), 전종행( 全宗行, 1788~1835), 전광택(全光宅, 1767~1821) 등이 문학과 덕업을 쌓고 후손들이 그 충효재덕을 이어가도록 세운 정자로 알려져 있다.

힘씀으로써 미래 후손들에 귀감이 되고자 한 의미를 담고 있다.

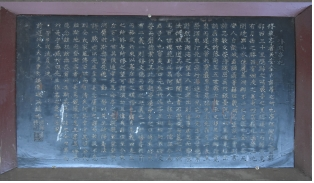

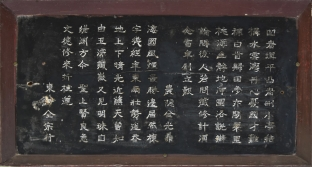

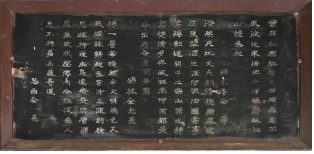

시액이 걸려있다. <修來亭記(수래정기)>는 당성인(唐城人) 이조참의(吏曹參議) 홍진유(洪 鎭裕)가 갑술년에 지은 것이고, <修來亭重修記(수래정중수기)>는 달성인(達城人) 서광필( 徐光弼, 1857~1933) 103 이 갑자년에 쓴 것이다.

수래정은 천안전씨들이 강학하던 곳이다. 정자는 전남 영암군에서 서쪽 3십리 은적산(隱跡山) 남쪽 엄길리 계곡 위에 우뚝 서 있다. 동쪽에는 이름난 월출산 승지(勝地)가 있고, 서쪽에는 안개에 덮인 서호, 남쪽에는 도령(嶋嶺)이 보이고 , 북쪽은 영산강으로 통한다. 지역은 한적하고 산수가 수려한 곳으로, 호남에서 둘도 없는 명승지다. 농은(農隱) 전광정(全光鼎, 1754~1809), 월강(月江) 전영택(全榮澤, 1776~1835), 동정(東汀) 전종행(全宗行, 1788~1835)과 진사(進士) 전광택(全光 宅, 1767~1821), 네 분은 문장과 덕업이 호남에서 명망 높은 선비였다. 절차탁마해 왔다. 거듭하여 그곳에 정자를 일으켜 마침내 수래정이라 하였는데[ 仍其地而起亭 遂命名之曰修來], 수래(修來)는 두 가지 의미가 담겨 있다. 하나는 학문과 덕을 닦아 이곳으로 사람들이 찾아오게 한다는 뜻이고, 하나는 먼저 수신하고 찾아온 이들을 존경하며 후손의 모범이 된다는 뜻이다. ......(후략) 갑술년 여름 7월 초순 전 통정대부 이조참의 당성(唐城) 홍진유(洪鎭裕) 이에 따르면 수래정은 전광정(全光鼎, 1754~1809), 전영택(全榮澤,1776~1835), 전종행 (全宗行, 1788~1835), 전광택(全光宅, 1767~1821)이 함께 지었다고 한다. 네 사람 중 몰년이 가장 이른 전광정(1809년 몰)을 기준으로 수래정이 만들어진 시기는 1809년 이전이 될 것이며, 이때 전종행(1788년생)의 나이가 만 31세이므로 수래정이 만들어진

보존되어 있다. 정자 곁의 강물은 줄어서 돌이 드러나므로 후손들은 한탄하지 않을 수 없었다. ......(중략) 삼가 전 씨를 조사해 보니 천안인으로 환성군(섭)의 후손으로부터 공조판서 사민이 남쪽으로 내려온 후에 영암에서 성씨가 크게 융성하였다. 또한 농은 전광정, 월강 전영택, 동강 전종행, 진사 전광택 등 네 분 선생이 이곳에서 학문과 덕행을 닦았다. 도의와 문장으로 사방각지에 알려졌다. 정자를 건립한 것도 ‘수래 (修來)’라고 명칭을 정한 것도 모두 네 분 선생이다. 현재 영암에 사는 전씨는 수백여 가문이며 모두 다 네 분 선생의 자손이니 수래정이라고 한 뜻을 함께 생각했으면 한다. 마땅히 이 수래정이 쇠퇴하여 오래될수록 더욱 빨리 없어지게 될 것임에 마음이 두렵고 거북함이 날로 깊어졌다. 그래서 서로가 상의하여 을사년 봄에 옛 제도에 따라서 중수하였다. ......(후략) 때는 곤돈알봉 6월 상순 전 통정대부 승정원좌승지 겸 경연참찬관 춘추관사 달성 서광필 이 중수기는 달성(達城) 서광필(徐光弼)이 ‘困敦閼逢(곤돈알봉)’6월에 작성한 것이다.‘困 敦閼逢(곤돈알봉)’은 고갑자‘閼逢困敦(알봉곤돈)’을 바꾸어 적은 듯하며, 이는 갑자년(甲 子年)에 해당한다. 서광필(徐光弼, 1857~1933)은 1857년생으로 그의 생몰년을 고려해 볼 때 갑자년은 1923년에 해당한다. 서광필은 서병선(徐丙善)의 초명(初名)으로 대구인으로 대한제국 시기에 비서원승(祕書院丞)을 지냈다.

이창지일)]-지금으로부터 200년 전 창건일’이라 하였으므로, 그 시기는 갑자년 1923 년을 기준으로 볼 때 1700년대 전반기 무렵임을 짐작할 수 있다. 이때는 <修來亭記( 수래정기)>에서 정자를 지은 인물로 서술한 전광정(全光鼎, 1754~1809), 전영택(全榮 澤, 1776~1835), 전종행(全宗行, 1788~1835), 전광택(全光宅, 1767~1821)이 태어나기 전이므로 이치에 어긋난다.

5편으로, 작성자는 귀래정(歸來亭) 전택(全澤), 월강(月江) 전영택(全榮澤, 1776~1835), 신암(愼庵) 전규삼(全圭三, 839~1906), 운재(雲齋) 최영조(崔永祚, 1859~1927), 외헌(猥 軒) 최영설(崔永卨, 1863~?), 소백(小栢) 김기권(金基權), 그리고 금림(錦林) 전광민(全光 旻), 사암(思嵒) 전황(全晃), 농은(農隱) 전광정(全光鼎, 1754~1809), 동정(東汀) 전종행(全 宗行, 1788~1835), 극복재(克復齋) 전광택(全光宅, 1767~1821) 이다. 이중 운에 맞춘 시편은 전규삼, 최영조, 최영설, 김기권의 칠언절구 4편으로 하나의 시액에

모두 기록되어 있다. 이들은 모두 대한제국 시기에 작성된 것으로 1905년 중수 때 작성된 것으로 추정된다. 의 작품에 수래정 이름이 등장한다. 霽月光風別有天(제월광풍별유천) 달빛 맑고 풍광 아름다운 별천지에 靑襟白首共忘年(청금백수공망년) 노소들 함께 나이 잊고서 修來亭上來修楔(수래정상래수설) 수래정에 올라 앞날을 닦으니 勝事南州此日筵(승사남주차일연) 남쪽 지역에 훌륭한 일은 이날 이 자리여라 김기권(金基權) 107 의 차운시에는 정자 연대를 알 수 없다는 내용이 등장한다. 晚霞踏盡日斜天(만하답진일사천) 석양 노을 다 밟아가니 해는 기울었는데 古老名亭不記年(고로명정불기년) 옛 노인 노닐던 이름난 정자 연대를 알 수 없네 西湖明月多今夜(서호명월다금야) 서호의 밝은 달은 오늘 밤 따라 유독 밝아 最好高人講會筵(최호고인강회연) 가장 좋고 뛰어난 사람들 모여 강연하기 더욱 좋도다 시에서는 정자 연대를 알 수 없으나 옛 노인의 이름난 정자라고 노래하고 있다. 위의 두 시는 1905년 중수 때 지어진 것으로, 그렇다면 시가 작성된 시기를 시점으로 수래정은 상당히 오래전에 세워진 정자였다는 것을 추정할 수 있다. 수래정에 관한 여러 자료에도 불구하고, 수래정의 건립 시기 및 건립자에 대한 명확한 정보를 확인하기 어렵다. 그런데 영암군기록관에 보관된 『靈巖誌(영암지)』 108 에 수래정에 관한 내용이 실려 있다.

닦는 곳이다. 강신의지소) 題咏全澤詩(제영 전택 시) 昔在長安馳騖日(석재장안치경일) 옛날 한양에서 말을 내달리던 때를 回頭無處不風波(회두무처불풍파) 돌아보니 풍파가 일지 않은 곳이 없었네 皈來莫若修吾道(귀래막약수오도) 돌아와서 내 도를 닦는 것만 못하고 臥看詩書體氣和(와간시서체기화) 누워서 시서를 보니 심신이 편안해지는 것을

끼어 있다. 이 기록은 1793년 이전에 수래정이 세워졌다는 확실한 근거가 된다. 109 그런데 이 내용은 같은 해에 편찬된『湖南邑誌(호남읍지)』의 「靈巖邑誌(영암읍지)」에는 빠져있다. 또한 1832년에 발행된 『靈巖郡誌(영암군지)』에도 수래정에 관한 내용이 보이지 않으며, 110 조선총독부중추원에서 작성한 『靈巖邑誌(영암읍지)』에도 등장하지 않는다. 수래정에 관한 내용은 1937년에 작성된 『朝鮮寰輿勝覽(조선환여승람)』 111 과 1972년에 발행된 『靈巖郡鄕土誌(영암군향토지)』 등에 등장한다.

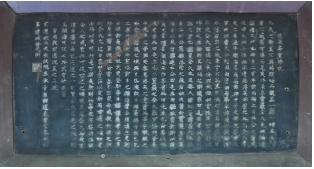

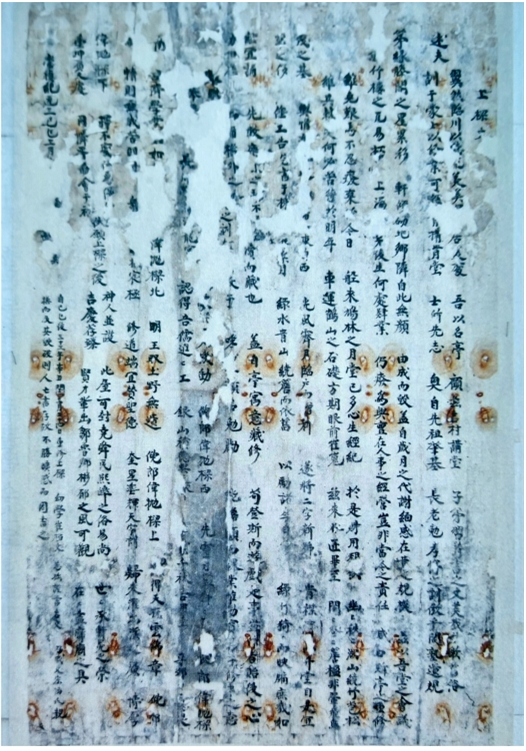

수래정은 1905년에 이어 1950년대에 기둥 하부를 모두 장초석으로 교체하는 등의 중수가 이루어졌고, 2020년에는 낡고 오래된 부제를 교체하기 위해 정자를 완전히 해체복원 하였다. 이때 도리에서 1781년에 최백문(崔栢文)이 쓴 상량문이 발견되었는데, 종이가 낡고 헤져서 그 전문을 파악하기 어렵다. 대략적으로 보건데, 정자의 유래와 역할을 설명하고, 이 정자가 쇠락한 후 마을 사람들의 중건 계획과 중건 과정과 관련된 내용인 듯하다. 이어서 상량할 때 짓는 축원의 시와 마지막에는 상량한 후에 이 정자에 바라는 축원의 말이 나오고, 상량문 맨 끝에는 이 글을 쓴 시기와 작가의 소회가 적혀있는 듯하다. 다음은 무리하게 판독한 <上樑文(상량문)>의 내용이다.

마을의 강당을 돌아보니 자제들이 시서(詩書)의 문장을 익힘이 훌륭하다…… 선조가 토대를 닦고 덕망 높은 어르신들이 효제의 가르침에 힘쓰며…… 마을 이웃들이 이로 무안해했다. 사당의 완성에서 무너짐은 세월이 흐름이어서 옛날의 규모를 생각했다…… 후생들이 어디서 공부하겠는가. 폐허가 됨을 부흥하여 인사의 경영에 힘쓰는 것이 어찌 지금의 책임이 아니겠는가. 모두가 비록 정자의 중수가 어렵지만 오늘에 이렇게 버려둔 채로 두지는 못하겠다고 말했다. 배가 구림(鳩林)의 월당(月堂)에 오니 이미 경영하려는 마음이 많아졌다. 이에 재물을 들여…… 그윽한 호숫가의 산에 대나무와 창송을 둘렀다…… 수레가 학산(鶴山) 의 주춧돌을 옮기니 바야흐로 눈앞에 우뚝 설 것을 기약했다. 이에 장인들이 모두 이르니…… 동과 서로 맑은 날의 바람과 비갠 날의 달이 문에 임하여 새로운 모습을 더해준다…… 정자를 완공하고 대들보에 기록한다……푸른 강물과 청산이 빙둘러 예전과 같아지고 제생들을 면려한다. 푸르른 대나무가 비추고…… 책을 읽고 학문에 힘씀에 기탁하니 실로 이곳에 올라 노닌다…… 삼가 상량한 후에 바라노니, 귀신과 사람이 함께 지켜주고, 이 집이 요순(堯舜)의 백성을 길러주며 빛나는 풍속이 받들어지길…… 길함과 경사가 거듭 모이고, 뛰어난 인재가 배출되어 유학을 숭상하는 빛나는 마을의 풍속이 볼만해지길. 중수하며 상량함. 유학 최백문이 졸렬함을 무릎 쓰고 삼가 오른편처럼 쓰다… …그 훼손됨에 이르러 사람은 없고 책은 남았기에 감개를 이기지 못하여 썼다.

子弟習詩書之文, 美哉 □歌舊俗 訓于蒙(?)上 以修業可□□□□□堂 士兵先志 奥自先祖肇基 長老勉孝悌之訓 傲乎 閣(?)塾遺規 第緣(?)滕閣之星累移 軒傾□□ 鄕隣自此無顔 由成而毁,盖自歲月之代謝 緬感 在昔之規模 兹以吾堂之會議 非當今之責任 咸曰雖亭之重修 難免艱焉(?) 不忍廢棄於今日 船來鳩林之月堂 已多心生經紀 於是財用□□ 幽幽秩秩湖山繞竹(?)蒼松 維其棘矣(?) 何必苦等於明年 車運鹤山之石基 方期眼前崔嵬 兹來□匠畢至 閣閣登登(?)□楹非(排?)翬飛鳥 茂之基 □□□□□□□□ □東自西 光風霽月 臨户而增新 遂將二字新□ 胄 襟濟濟而□堂 自是冝 茧之侈 □工告完書于棟□ □□□月 綠水青山 繞□而依舊 以勵諸□□□ 綠 竹猗猗而映□,庶歲如 □冝誦 。。。。先數□□之□ 不□□□讀而藏也 盖自亭寓意藏修 苟登斯而游戱 是事豈竹(?)者貽後之心 先靈石(?)□□□ 阿郎偉抛樑 南 □濟學業□如□ 阿郎偉抛樑北 明王□□野無遺 阿郎偉抛樑上 □得 天□雲□章 阿郎 歸來濯出滇□□ 博厚 偉抛樑下 擇不處仁□□□ 神人幷獲 此屋可對堯舜民熙□之俗易 尚 世世承□□之榮 伏愿上梁之后 可觀 在在盡麝(?)廟之具 崇禎紀元三己巳三月 □□□□□□□□□ 自己巳後三十三年辛丑閏三月二十四日重修上梁 幼學崔栢文 忘拙謹書右文 乃 戚文宗協氏親 撰而及其毁破 則人亡書存 故不勝曠感而因書之 이 상량문에는 건물의 이름이나, 건축주에 관한 내용이 없으며, 내용이 심하게 훼손되어 정확한 내용을 읽기 어렵다. 판독이 가능한 부분을 토대로 정리하면 다음과 같은 결론을 얻을 수 있다.

33년 후 신축년(1781)에 중수하였다는 내용이 나온다.

<上樑文(상량문)> 둘째, 즉 수래정이 최초에 건립된 연대는 1749년으로 <修來亭重修記(수래정중수기)>에 200년 전에 건립되었다는 내용처럼 1700년대 전반에 건립되었다는 것을 확인할 수 있다.

중수하고자 하는 의지가 생겼다고 기록하고 있다. 월당(月堂)은 구림의 진남제 간척사업을 이끌었던 임구령(林九齡, 1501~1562)의 호(號)이자, 임구령이 구림에 지은 요월당(邀月堂) 의 준말로 사용되기도 한다. 1781년경에 월당에는 선산 임씨 후손이 살았으며, 이후 가세가 심하게 기울어져 전답을 처분할 지경에 이르렀다. 그들에게는 구림 모정마을에 임구령이 1558년에 지은 쌍취정이 있었는데, 어느 해 갑자기 사라졌다고 전한다. 112 상량문에 ‘배가 구림의 월당에 오니(船來鳩林之月堂)’라는 내용은 구림의 월당 소유의 쌍취정이 배로 옮겨졌다는 의미로 해석할 수 있다.

에 의해서였다. 그는 조선 후기의 문인화가이자 평론가이며, 평생을 관직에 나가지 않고 독서와 시서화(詩書畵) 및 장서에 힘썼다. 이하곤은 1722년 그의 장인이 강진으로 귀양 가자 찾아가는 길에 호남지역을 유람하고 남유록(南游綠)이라는 기행문집을 남겼다. 그 중 구림의 쌍취정에 대해 글을 남겼는데 ‘창문을 열어 월출산의 푸른빛을 마주하였다.’고 기록하고 있다.

주목한다. 쌍취정은 원래 방이 있는 구조였는데, 그 흔적이 수래정에 남아있다는 것이다.

분쟁이 있던 당시 영암군수 첩보(靈巖郡守牒報) ‘[雙醉亭下防築收稅事]-쌍취정 아래 방죽 수세에 관한 일’이라 하였으므로, 1862년 당시까지 쌍취정이 그곳에 있었을 가능성이 있다. 수 있다.

구조 또는 장식의 형태나 양식 등을 통해 추정할 수 있다. 하지만 목재를 사용하는 정자는 대체로 수명이 짧다. 보수 또는 중수할 때 이전 형태나 양식을 답습했다면 그나마 옛 양식이 보존될 가능성도 있다.

얼마만큼의 변형이 있었는지 정확히 알 수 없으나, 현존하는 수래정은 건축적으로 영보정 (1630년), 장암정(1668년)과 비교될 수 있는 고졸한 형태를 보이며, 외형적으로 빼어난 아름다움을 지녔다. 하지만 수래정에 관한 기록은 영암군 중요 누정을 기록한 영암군지 등에 누락되어 있다. 이는 쌍취정이 구림에서 사라진 후에도 영암군지 등에 계속 등장한 것과 비교된다.

지닌다. 조선 시대 중기 전국적인 권력을 누렸고, 영암 지역의 대부호였던 임구령이 지은 정자는 당대 최고의 건축미를 담고 있을 것이다. 이러한 정자가 이건(移建)되어 수래정이라는 이름으로 지금껏 보존되었다면 우리에게 크나큰 행운일 것이다.

|