관련링크

소호정(蘇湖亭)

본문

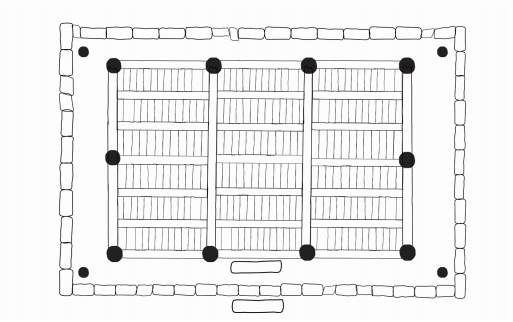

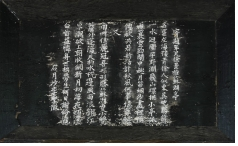

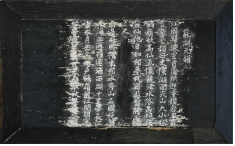

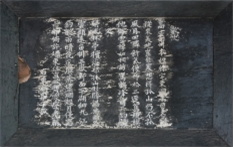

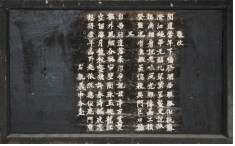

소호정(蘇湖亭) • 창건시기 : 1612년 / 1758년 중건 / 1977년 중건 • 위치 : 서호면 서호로 549 서호면 쌍풍리는 은적산의 완만한 능선이 병풍처럼 둘러싸고 있으며, 호남의 젖줄인 영산강이 영암천을 거쳐, 학산천이 월출산 계곡과 이어지는 중간에서 은적산 깊숙이 들어온 곳에 자리 잡은 마을이다. 은적산 관봉(295.6m)에서 흘러내린 계곡물은 산골 정자 옆을 지나 유유히 흘러내려 학산천과 합류하고, 영암천을 따라 흘러 영산강을 접하고 넓은 바다로 나갔을 것이다. 소호정은 제원도찰방(濟原道察訪)을 역임했던 서희서(徐希恕, 1555~?)가 1612년경에 지은 정자이다. 그의 자(字)는 경추(景推)요, 호(號)는 어은(漁隱)이다. 그의 증조부는 판윤을 지낸 서숙명(徐叔明)이고, 아버지는 첨추(僉樞) 서홍필이다. 그의 형은 단양 군수를 지낸 서희신(徐希信, 1542~?)이다. 서희신은 1594년 흉년이 들었을 때 상수리 열매가 굶주린 백성에게 요긴하다는 글을 비변사에 올려 도토리 구제법을 실행하게 한 인물이다. 소호정의 주인 서희서(徐希恕)의 마음을 읽을 수 있는 시문이 1793년에 발행된 『靈巖邑 誌(영암읍지)』에 실려 있다. 83 欣迎童僕若來蘇(흔영동복약래소) 종들은 임금님 오셔 다시 산 84 듯 기뻐하는데 雲側疊潁西東儻(운측첩영서동당) 구름 가 첩첩의 물줄기는 동과 서로 빼어나고 湖面尖山小大孤(호면첨산소대고) 호수의 뾰족한 산들 크고 작게 외로이 떠있네 鶴嶺秋高仙氣象(학령추고선기상) 가을 높은 학령(가학산)은 선계의 기상이고 龍津水落禹規模(용진수낙우규모) 물 빠진 용진(주룡강)은 우임금 때의 모습이네 蘇仙他日如相夢(소선타일여상몽) 어느 날 소동파와 꿈에서 만나면 枕藉盃盤膾玉鱸(침자배반회옥로) 좋은 농어회를 잔과 접시에 포개어 놓으리 雙翠交隱好作隣(쌍취교은호작린) 푸른 대나무와 소나무 서로 숨어 좋은 이웃 되고 笑他凡卉謾爭春(소타범훼만쟁춘) 다른 초목들이 부질없이 봄을 다툼을 비웃네 暑生爽氣寒彰節(서생상기한창절) 더위엔 상쾌한 기운 나오고 추위엔 지조를 드러내니 無夏無冬儘可人(무하무동진가인) 여름 겨울 할 것 없이 모두 사람에게 알맞다네 山下長堤繞浦邊(산하장제요포변) 산 아래 긴 둑은 물가를 두르고 清晨歷歷見人油(청신역력견인유) 새벽에는 소금밭의 사람 또렷이 보이네 無端驟雨埋村落(무단취우매촌낙) 갑작스런 소나기에 촌락이 잠기니 如在鴻蒙未判前(여재홍몽미판전) 천지개벽 전의 혼돈 상태 85 에 있는 듯하네 日坐窓間費眼勤(일좌창간비안근) 해 비추는 창가에 앉아 열심히 들여다보니 金崗如劍挿青雲(금강여검삽청운) 칼같은 금강이 청운에 꽂혔네 風褰遊氣添磨洗(풍건유기첨마세) 바람은 떠도는 기운을 올려 갈고 씻기고 凛凛寒芒射竹軒(늠름한망사죽헌) 늠름한 차가운 빛은 죽헌을 비추누나 天教烟雨鎖漁翁(천교연우쇄어옹) 하늘은 고기 잡는 노인을 안개에 잠기게 하고 歸棹東西未辨中(귀도동서미변중) 돌아오는 배는 동쪽과 서쪽을 구분하지 못하네 數曲高歌來漠漠(수곡고가래막막) 여러 곡의 크게 부르는 노래가 그윽하게 오니 一江閒興屬篙工(일강한흥속고공) 강 사이의 모든 흥취는 사공의 것이라네 忘機泛泛本無由(망기범범본무유) 무심히 떠다니는 것은 본시 까닭 없고 得所誰云彼小洲(득소수운피소주) 누가 저 작은 모래톱을 얻었다고 말 하나 棲息偶然非意必(서식우연비의필) 깃든 것은 우연이지 필연이 아니건만 達人心事一沙鷗(달인심사일사구) 달관한 이의 심사는 물새와 같으니 龍門遠控九州開(용문원공구주개) 용문은 탁 트인 구주를 바라보고 商舶漁舟日往來(상박어주일왕래) 상선과 어선은 매일 오가네 渺渺風檣閒望裏(묘묘풍장한망리) 돛대가 아득히 멀리 시야 속에 있으니 乘槎仙趣幾興懷(승사선취기흥회) 배 타고 86 신선 되는 흥취에 감회가 이네 <三山黛森(삼산대삼)-나무로 빼곡한 삼면의 산> 秋月錦城瑞石山(추월금성서석산) 가을 달 아래 금성의 돌산은 상서롭고 三山縹緲一望間(삼산표묘일망간) 아득한 삼산 87 이 한눈에 바라보이네 朝朝暮暮無窮態(조조모모무궁태) 아침저녁으로 모습은 무궁하니 宛對佳人幾解顏(완대가인기해안) 가인을 보고 얼굴이 환해지는 것 같네 遠樹生烟渺渺邊(원수생연묘묘변) 먼 곳의 아득한 나무 가에서는 연무 피고 碓州指點某山川(대주지점모산천) 방앗 고을을 어떤 산천이라 가리키며 알리네 地靈人傑今安在(지영인걸금안재) 신령한 땅에서 나온 인걸들은 지금 어디 있나 思古難禁涕潜然(사고난금체잠연) 옛날을 생각하니 나도 모르게 눈물이 흐르네 宅東湖水更名蘇(택동호수갱명소) 집 동쪽의 호수로 소호정으로 이름을 바꾸었네 從來美地豈自美(종래미지개자미) 줄곧 아름다운 곳에서 어찌 아름답다고 하나 想得孤山仍不孤(상득고산잉불고) 외로운 산은 지금도 외롭지 않음을 생각하네 風月四隣新氣象(풍월사린신기상) 풍월과 사방의 이웃들은 새로운 모습이고 竹松三逕舊規模(죽송삼경구규모) 세 갈래 길의 대나무와 소나무 88 는 옛날 그대로네 角巾千里終相訪(각건천리종상방) 각건 차림의 은자 89 가 천 리 멀리서 늘 찾아오니 駕鶴峯前共釣鱸(가학봉전공조로) 가학봉 앞에서 함께 농어를 낚네 이며, 별호(別號)는 동악(東岳)이다. 저서로 ≪東岳集(동악집)≫을 남겼다. 그는 형조, 예조, 호조 좌랑(佐郞)을 거쳐 정랑에 부임 되는 등 여러 관직을 거친 인물로 정직하게 공무를 수행한 청백리(淸白吏)로서 승려들과 교유하기를 좋아했다. 학문 깊은 유학자이며 청렴한 관료로서 임란이 끝나고 1608~9년 사이에 동래부사를 역임하기도 했다. 그가 이곳 소호정에 방문한 것은 이후의 일인 것 같다. 人似東吳地勝蘇(인사동오지승소) 사람은 동오(東吳)와 같고 땅은 소주보다 나아라 一水迥圍平野濶(일수형위평야활) 한줄기 물은 멀리 드넓은 평야를 둘러싸고 亂山環拱小亭孤(난산환공소정고) 어지러운 산들은 둥글게 외로운 정자 에워쌌다 雨蓑雪釣閑中趣(우사설조한중취) 빗속에 도롱이 눈 속에 낚시는 한가한 중 멋이요 月笛煙沙畫裏模(월적연사화리모) 달 아래 젓대 안개 낀 백사장은 그림 속 풍경이네 便欲共君新活計(편욕공군신활계) 문득 그대와 더불어 새로운 생활 시작하고자 하니 秋風何事憶蓴鱸(추풍하사억순로) 가을바람 부니 어찌 순채국과 농어회 생각나는가 形勝蘇湖更少雙(형승소호갱소쌍) 명승지라 소호는 더욱이 비길 데가 없어라 簷外蓬瀛天拍水(첨외봉영천박수) 처마 밖 봉래 영주(瀛洲)에는 하늘이 물을 치고 枕邊風雨浪飜江(침변풍우낭번강) 베개 곁 비바람에 물결은 강에서 뒤집힌다 寒潮欲上朝收網(한조욕상조수망) 차가운 조수 올라올 즈음 아침에 그물 걷고 新月初浮夜拓窓(신월초부야탁창) 초승달이 막 떠오를 제 밤에 창을 밀치느니 白首益憐身世拙(백수익련신세졸) 백발의 몸 세상살이 서툰 것 더욱 가련해 勞生何日謝紛龐(노생하일사분방) 고단한 인생 그 언제나 번잡한 일에서 벗어날꼬 聞道當年下榻徐(문도당년하탑서) 당시 도를 깨닫아 서씨와 교분이 도타웠고 92 澄江繞帶元稱九(징강요대원칭구) 맑은 강은 띠를 둘러 원래 구강(九江) 93 이라 하고 翠黛呈縈更說孤(취대정영갱설고) 푸른 산은 굽어 다시 고산(孤山) 94 이라 했네 超尙猶看說老咏(초상유간설로영) 훌륭한 풍습이 계속 읊조려짐을 보고 風光難儔畫工模(풍광난주화공모) 풍광은 화공이 그려도 짝하기 힘드네 登盤況有魚蝦美(등반황유어하미) 여기에 쟁반에는 맛난 물고기와 새우가 오르니 愧殺吳門巨口鱸(괴살오문거구로) 오 땅의 큰 농어라도 크게 부끄러워할 것이네 爭說茲亭古莫雙(쟁설자정고막쌍) 이 정자는 예로부터 둘도 없다고 다투어 말하네 檻外風烟分鶴峀(함외풍연분학수) 난간 밖의 바람과 안개는 학산에서 나눠지고 壁間珠玉映龍江(벽간주옥영룡강) 벽 사이의 주옥은 용강에 비추네 空留海月龍秋壑(공류해월룡추학) 가을의 용학에는 부질없이 바다의 달 남았네 幾許春濤椷夜窓(기허춘도감야창) 몇 번이나 밤 창에 봄 바다의 물결이 쳤던가 想得當年高臥趣(상득당년고와취) 당시 유유자적하며 보내려는 뜻을 생각하면 依然應似鹿門龐(의연응사녹문방) 여전히 녹문의 방덕공(龐德公) 95 같아야 하리 形勝依然杭與蘇(형승의연항여소) 아름다운 풍경 항주가 소주인 듯 檻外長江從古壯(함외장강종고장) 난간 밖의 긴 당은 예로부터 웅장하고 湖心一點至今孤(호심일점지금고) 못 가운데 한점 섬은 취미를 맞추고 烟霞尙認幽人趣(연하상인유인취) 연하는 상중 처사의 취미를 맞추고 松竹猶看處士模(송죽유간처사모) 솔과 대는 처사인 듯 하구나 末路江山便作主(말로강산변작주) 늙어서야 문득 강산의 주인이 도니 此翁非獨爲耸鱸(차옹비독위용로) 이 늙은이 가순채와 농어를 취(醉)함만은 아니리라 이곳이 호수가 된 것은 아마 4만 년 정도 되었을 터인데, 이름이 세상에 알려지지 않은 것이 어찌 서호의 아름다움이 저 항주의 서호만 못해서이겠는가. 서공이 차지하고 그 정자에 이름을 붙일 적에 마침내‘소호’라고 이름 짓고, 스스로‘ 소호주인’이라고 호를 지었다. 이때부터 나라 안에 서호라는 이름이 알려져 소주의 호수와 서로 견주곤 하였다. 고문(古文)에서 서호를 본 사람은, 이곳에 이르러야 진정 서호의 모습을 알 수 있을 것이다. 朗州之西湖 與月出山齊勝而名于域內 古人稱之謂西湖者 慕蘇杭之西湖而寓其名 焉 其勝可知也 盖月出黑石兩巨山衆壑之水爲大川 西走遇海潮而匯爲湖 平瀾鋪練 周且百里 四山周遭 爲萬疊煙花 暎於湖心 遠而錦城瑞石 爲望中之奇 未知杭之西 湖 果有此奇耶 不可以此地無荷桂少之也 故生員徐公選其最勝而亭之 與其兄府使 公 吟暢釣魚娛老 當時名公月沙東嶽皆爲之題詠而美之 夫天地間可樂者水 而何處 無水 水不能自勝 遇人而勝 杭之西湖以林和靖 衢之桐江以嚴子陵 周之磻溪以姜子 牙 其餘曲澗小溪 以人之大小 名與之高下者 盖千百數也 獨西湖則傍於臨安帝都 爲諸名勝所稱賞 又爲梅花主人所擅 人與湖一於古今天下矣 若使此西湖當之 止於 易地皆然而已耶 湖之爲湖 盖四萬年 而名不聞於世 豈湖之美不如彼耶 徐公擅而名 其亭 遂名之曰蘇湖 自號曰蘇湖主人 自此國中有西湖 而與蘇之湖相埒 人之觀西湖 於古文者 到此而得見眞西湖 登徐公之亭而得主人於是 此湖果謂蘇之湖矣 未知湖 果蘇湖耶 抑蘇其湖而湖之者人耶 然則其人可知也 亭歲久而圮 爲荒臺蔓草 過者遂 不見其湖 而但稱主人 始信湖之勝 不在水而在於人也 主人五代孫祜遠復作亭而新 之 湖之勝復在於眼中矣 祜遠其果爲肖孫而擅其勝者乎 斯亭不毁 徐公不亡 祜遠常 在 蘇湖常勝 豈不美哉 遂爲之文題其楣 庶他日登斯亭 不爲生客於賞西湖也 (낭주지서호 여월출산제승이명우역내 고인칭지위서호자 모소항지서호이우기명언 기승가지야 개월출흑석양거산중학지수위대천 서주우해조이회위호 평란포연 주차백리 사산주조 위만첩연화 영어호심 원이금성서석 위망중지기 미지항지서호 과유차기야 불가이차지무하계소지야 고생원서공선기최승이정지 여기형부사공 음창조어오노 당시명공월사동악개위지제영이미지 부천지간가락자수 이하처무수 수불능자승 우인이승 항지서호이임화정 구지동강이엄자릉 주지반계이강자아 기여곡간소계 이인지대소 명여지고하자 개천백수야 독서호칙방어임안제도 위제명승소칭상 우위매화주인소천 인여호일어고금천하의 약사차서호당지 지어역지개연이이야 호지위호 개사만년 이명불문어세 개호지미불여피야 서공천이명기정 수명지왈소호 자호왈소호주인 자차국중유서호 이여소지호상랄 인지관서호어고문자 도차이득견진서호 등서공지정이득주인어시 차호과위소지호의 미지호과소호야 억소기호이호지자인야 연칙기인가지야 정세구이비 위황대만초 과자수불견기호 이단칭주인 시신호지승 부재수이재어인야 주인오대손호원복작정이신지 호지승복재어안중의 호원기과위초손이천기승자호 사정불훼 서공불망 호원상재 소호상승 개불미재 수위지문제기미 서타일등사정 불위생객어상서호야) 소호정은 20세기에 들어서도 다시 한번 대대적인 중건이 있었던 듯하다. 낭주최씨 낭은( 郞隱) 최기성(崔基性, 1863~1931)이 1918년에 이르러 <蘇湖亭重建記(소호정중건기)>를 썼다. 때를 보고 물러나 의리를 닦고 후손에게 물려주는 것은 선조의 큰 자취이다. 옛터에 정자를 지어 흠모의 마을 97을 부쳤으니 후손들의 정성이자 힘씀이다. 후손들이 정성과 애씀이 있더라도 선조가 평소 큰 자취가 없다면, 정자를 지어 흠모의 마음을 담으며 옜날을 헤어려 지금을 생각하는 것과는 거리가 있을 것이다. 서소호(徐蘇湖) 공 같은 분은 큰 자취가 있다고 말할 수 있으니 후손들이 정성과 애씀을 겸한 것임은 분명하다. 공의 이름은 희서(希恕)이고 호는 소호(蘇湖)이며 이주(利州) 사람이다. 상공( 相公)을 지낸 월사(月沙) 이동곡(李東谷)의 막내아들 이민(李敏)과 나이를 떠나 벗으로 사귀었다. 연계방(蓮桂榜)에 이름을 올렸고 관직을 두루 지내며 이름을 떨쳤다. 임진왜란과 정유왜란을 당하여 아들 위건(謂鍵)과 창의하여 왜란에 나라를 구하기 위해 달려가 많은 적을 베고 죽여 왕의 일에 죽음을 마다하지 않았다. 나라가 무너지자 부끄럽고 한스러워 강호로 물러날 생각을 가졌다. 광해군(光海君) 때에 이르러 벼슬에 뜻을 두지 않고 고향 산으로 돌아와 은거하고 했다. 서호(西湖) 가에 몇 칸짜리 정자를 짓고 문미에 편액을 달고 소은(蘇隱) 이라고 했다. 그 정자 좌우는 호수와 산이 빼어나 소주(蘇州)와 항주(杭州)의 서호에 버금갈 만했다. 이 어찌 때를 보고 물러나 의리를 닦고 후손에 물려주는 큰 자취가 아니겠는가. 이를 짓고 전하여 후에 이 정자에 올라 보는 사람들이 공이 남긴 자취를 노래하고 감탄할 것이다. 화재가 일어나 주춧돌은 망가지고 담은 무너져 잡목으로 가득 찬 숲이 되었다. 몇 년 후, 후손 용신(鎔新)이 정자(程子)의 “물을 차마 없애지 못하고 땅도 차마 황폐시키지 못한다” 98 라는 가르침을 깊이 생각하여 친족들과 상의하여 재물을 모으고 인부를 모집하여 결국 병진년(1916) 가을에 공사를 시작하여 정사년 (1917) 봄에 공사를 마쳤다. 마룻대·들보 99 ·마룻장·난간의 제도와 규범은 전대보다 화려하지 않았고 후대에 폐한 것이 없었으니, 실로 후손들의 정성과 애씀이 아니었다면, 어찌 이런 정도에 이르렀겠는가. 공사가 반쯤 진행되었을 때 용신이 중건기를 구하러 왔다. 여러 번 사양했지만 그렇게 되지 못하여 왼쪽처럼 기술하였다. 이 일에 힘을 다해 도와준 사람은 치국 (致國)·병관(秉寬)·원석(遠錫)·영기(永基)·응기(應基)이다. 무오년(1918) 9월에 낭은(朗隱) 최기성(崔基性) 쓰다. 見機休退修義貽後 先祖之偉蹟也 構亭舊墟 寓慕羹墻 後承之誠力也 假使後承雖 有誠力 先祖素無偉蹟 距以構亭寓慕爲推古念今 如徐氏蘇湖公 可謂有偉蹟 後承兼 有誠力也 明矣 公謂希恕 號蘇湖 籍利川 與月沙李相公東谷季子敏爲忘年之交 題 名于蓮桂榜 歷敭仕路 丁壬丁之亂 與其肖子謂鍵倡義赴亂 斬馘居多 以不死於王事 自壞愧恨 有退老江湖之意 逮夫光海朝 無意任進 歸臥故山 搆亭數椽於西湖之眉 扁其楣曰蘇湖 以其亭之左右湖山勝 與蘇杭之西湖 可使相伯仲也 此豈非見機休退 修義貽後之偉蹟耶 修之傳之 使後之登覽者 咏嘆公之遺蹟中 值回祿之禍 毀礎頹垣 鞠爲灌莽者 幾歲後 孫鎔新深思 程夫子水不忍廢地不忍荒之訓 詢議于諸族 鳩財募 工 始役于丙辰之秋 訖工于丁巳之春 其棟欀樋板檻之制度規範 不侈於前 無廢於後 苟非後承之誠力 豈至於斯耶 刊役將半 鎔新來徵重建記 累辭不獲 叙之如左 尸事 者致國秉寬達錫永基應基其名 著雍敦牂祥 律中夷則 朗隱 崔基性 記 (견기휴퇴수의이후 선조지위적야 구정구허 우모갱장 후승지성력야 가사후승수유성력 선조소무위적 거이구정우모위추고념금 여서씨소호공 가위유위적 후승겸유성력야 명의 공위희서 호소호 적이천 여월사이상공동곡계자민위망년지교 제명우련계방 력양사로 정임정지란 여기초자위건창의부란 참괵거다 이불사어왕사 자괴괴한 유퇴로강호지의 체부광해조 무의임진 귀와고산 구정수연어서호지미 편기미왈소호 이기정지좌우호산승 여소항지서호 가사상백중야 차기비견기휴퇴수의이후지위적야 수지전지 사후지등람자 영탄공지유적중 치회록지화 훼초퇴원 국위관망자 기세후 손용신심사 정부자수불인폐지불인황지훈 순의우제족 구재모공 시역우병진지추 흘공우정사지춘 기동양통판함지제도규범 불치어전 무폐어후 구비후승지성력 기지어사야 간역장반 용신래징중건기 루사불획 서지여좌 시사자치국병관달석영기응기기명 저옹돈장상 률중이칙 낭은 최기성 기) |