서호정(西湖亭)

• 중건자 : 미상

• 창건시기 : 1500년대 • 위치 : 군서면 서호정(西湖亭)마을

호남의 3대 명촌 구림마을은 남쪽 월출산으로부터 흘러내리는 군서천이 구불구불 마을을 돌아 서호로 빠진다. 그곳 마지막 언저리에 조성된 마을이 서호정마을이다. 그 주변에는 호은정, 회사정, 총취정 등이 있다. 지금은 내륙 깊숙한 마을이지만 과거에는 서호가 마을 언저리까지 펼쳐진 바닷가 마을이었다.

서호정에 관한 기록은 박미(朴瀰, 1592~1645)가 쓴 <會社亭記(회사정기)>에서 찾아볼수 있다. 75

......(전략) (군서천이) 구불구불 흘러내려 가다가 서쪽으로 꺾어 흘러 구림촌의

중앙을 가로질러 회사정의 계단 앞으로 흘러가는데, 넓은 들판은 손바닥처럼 보이고, 흰 모래밭은 눈과 같았다. 졸졸 옥결(玉玦) 소리를 내며 사람의 옷소매에 물방울을 튕기기도 하며, 흐르다가 마치 옷깃이 겹치듯이 탈선천과 합류하여 서호(西湖)로 들어간다. 그곳에 서호정이 있는데 옛날에는 그곳에 낙락장송(落落 長松) 천 구루와 아름다운 전죽 만개가 서 있었다.

그런데 지금은 정자는 허물어져 버리고 송죽(松竹)도 겨우 몇 구루만 남아있다.

시내가 정자의 밑에서 맴돌아 연못이 되었는데, 운몽(雲夢) 같은 것은 8,9개만 있어도 지푸라기만도 못될 것이고 동정호(洞庭湖)와 비교하면 어떠할지 모르겠다.

조수가 올라오면 만경창파(萬頃蒼波)를 이루다가 조수가 물러가면 갯벌이 간간히 드러나므로, 고기 잡는 사람들이 도보로 다닐 수 있으므로, 그물을 치지 않고도 수십 종의 해물을 잡을 수 있다.

서호정에서 몇 걸음 정도 가면 시장이 열리는데 생선의 비린내가 사람의 머리를 지근지근 아프게 하였으나 진시황 사구의 수레를 생각하면 일소를 자아내게 한다. 남쪽에는 가학령에 조도가 구불구불 나 있고 서쪽에는 은적산이 주구에 가로놓여 방어의 문이 되었는데 백금색의 암석이 석양빛을 받으면 아름답게 보여 가까이 접근하면 만질 수 있을 것 같았고, 그 너머에는 주룡 나루가 막고 있다.

장사꾼들이 구름처럼 모여들고 뱃머리가 서로 맞닿아 있는가 하면 백사장 가에 어물전들이 수목 속에서 아른거리고 물새들은 연기가 서린 물가에서 지저귀며 날아다닌다......(후략)

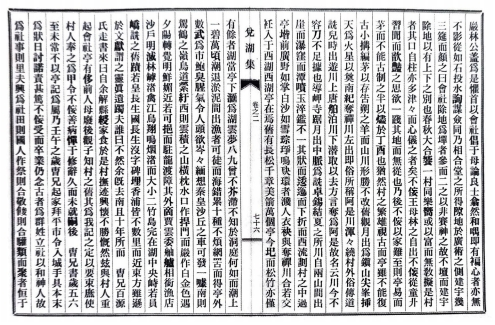

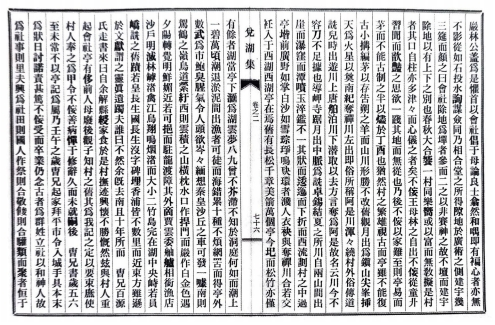

......(전략) 西流劃村之中過亭增前廣野如掌白沙如雪琮琤鳴诀環者濺人衣

袂與奪禪川合若交 衽入于西湖西湖亭在焉舊有長松千章美箭萬個亭今圯而 松竹亦僅 有餘者湖當亭下匯爲湖雲夢八九曾不芥滯不知於洞庭何如而潮上 一碧萬頃潮退淤泥間出漁者可徒而海錯累十種不煩網罟而得亭外數武爲市 鮑臭腥氣令人頭欲岑岑緬想秦皇沙丘之車可發一噱南則駕鶴之嶺鳥道縈紆 西則雲積之山橫枕水口作捍門而巖作白金色遇夕陽轉覺明鮮媚近若可挹而 駐龍渡障其外啇賈雲委舢艫相銜漁店沙戶明滅林罅渚禽江鳥翔鳴......(후략)

(서류획촌지중과정증전광야여장백사여설종쟁명결환자천인의몌여탈선천합약교

임입우서호서호정재언구유장송천장미전만개정금이이송죽역근 유여자호당정하회 위호운몽팔구증불개체부지어동정하여이조상일벽만경조퇴어니간출어자가도이해 착누십종불번망고이득정외수무위시포취성기령인두욕잠잠면상진황사구지차가발 일갹남칙가학지령조도영우서칙운적지산횡침수구작한문이암작백금색우석양전각 명선미근약가읍이주룡도장기외적가운위산로상함어점사호명멸림하저금강조상명)

≪兌湖集(태호집)≫ 제2권.

박미는 조선의 문신이며, 조부는 박응복(朴應福), 아버지는 충익공 참찬 박동량(朴東亮) 이다. 그의 할머니는 선산인 임구령(林九齡, 1501~1562)의 딸이다. 1603년에 선조의 딸정안옹주와 혼인한 뒤 금양위(錦陽尉)에 봉하여졌다. 회사정 기문은 지금으로부터 약 400

년 전 구림의 모습을 기록한 것이다. 이에 따르면 현재 영암군립도기박물관 주변에는 크고 푸른 소나무 1천 그루와 대나무 1만 그루가 우거진 숲이 드리우고, 그 앞으로는 맑은 해변이 펼쳐졌을 것이다. 서호정은 소나무 숲 사이로 흐르는 시내가 맴돌아 연못을 이루는 위치에 있었을 것이다. 그곳이 탈선천과 합류된 지점이라 하였다. 박미가 이르기를 ‘탈선천(奪禪川) 은 세속에서 일컫는 아시천(阿是川)으로 구림촌 밖을 안고 완만하게 흐른다. 전설에 의하면

도선이 어렸을 때 시냇가에 나가 놀고 있을 때 당나라 선박이 시내의 하구에 정박해 있다가 몰래 도선을 데려갔다고 하기 때문에 아시천으로 부른 것이라고도 한다.’고 하였다. 76

현재 지형이 많이 변해 있어서 그 지점을 특정하기 어렵지만, 탈선천이 현재의 학산천이라는 주장이 있다. 지형으로 보았을 때 과거의 학산천은 몽해 앞바다와 연결되므로 군서천과 만나기 어렵다. 만약 탈선천이 주지봉에서 흘러내린 물줄기로써 구림도요지 옆을 지난 남송정마을을 통과하여 군서천과 합류하였다면, 현재 구림대동계사 주변 어디쯤에 있었을 것이며, 아시천이 남송정마을을 밖으로 돌아 군서천과 합쳐졌다면 현재 상대포 역사공원 주변이었을 법하다.

월당(月堂) 임구령(林九齡, 1501~1562)의 장남 구암(龜巖) 임호(林浩, 1522~1592)의 시를 보자. 77

비길 데 없는 빼어남으로 명승을 이루어

악양루 빼어난 누각과 다를 바 없네 넓고 평평하게 차오르는 거울 같은 물결 포구에 밀려드니 흔들리는 둥근달이 호수에 비추네 해오라기 어지러이 나니 온통 눈이 내리는 것 같고 병풍처럼 에워싼 푸른 숲은 그림인 듯하네 붓을 갈겨 시 짓기 좋은 곳은 응당 이곳이니 어찌 겁많은 늙은 이 몸 날마다 술병 끼고 살지 않으리

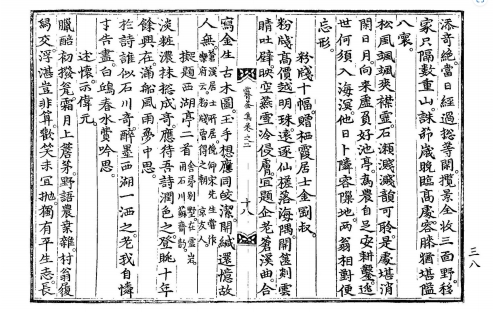

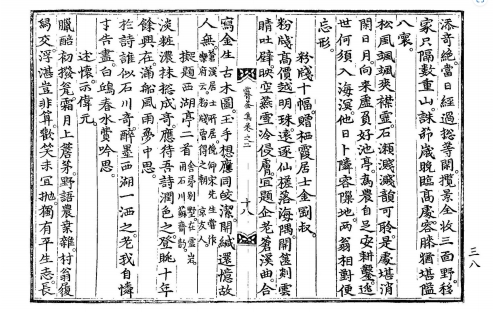

서호정(西湖亭)과 관련된 고경명(高敬命, 1533~1592)의 시 두 수가 ≪霽峯集(제봉집)≫ 제2권에 전하고 있다. 78 제목은 다음과 같이 표기되어 있다.

제목 서호정(西湖亭) 2수, 영암에 있는 □사제별서(□舍弟別墅)에서 석천

임억령과 소재 노수신의 운에 따라 지은 시 <擬題西湖亭二首 □舍弟別墅 在靈岩 用石川蘇齋韻(의제서호정이수 □사제별서 재영암 용석천소재운)>

이 시는 짧은 칠언절구 두 수로써 첫째 행은 奇(기), 둘째 행은 之(지), 넷째 행은 思(사) 이다. 이는 두 시가 각각 다른 임억령과 노수신의 운을 따라 지은 것이 아니라, 두 사람이 같이 사용한 奇(기), 之(지), 思(사)라는 운을 사용했음을 알 수 있다.

淡粧濃抹摠成奇( 담장농말총성기) 맑고 짙은 온갖 경치 모두 다 기이한데

應待吾詩潤色之(응대오시윤색지) 나중에 나의 시가 더욱 빛나게 할거야 登眺十年餘興在(등조십년여흥재) 올라와 보니 십년 전에 놀던 흥이 그대로 남아있어 滿船風雨夢中思(만선풍우몽중사) 배에 찬 비바람이 꿈속에 상기 되네 於詩誰似石川奇(어시수사석천기) 시 짓는 재주 석천(임억령)보다 나을 것 없지만 醉墨西湖一灑之(취묵서호일쇄지) 흥바람에 한 붓으로 휘들러 썼구나 老我自憐才告盡(노아자련재고진) 늙은 나는 갈수록 재주가 줄어 白鷗春水費吟思(백구춘수비음사) 갈매기 나르는 물가에서 애쓰고 있다

이 시를 쓴 고경명은 조선 중기의 문인으로 당대를 대표하는 시인이다. 임진왜란이 일어나자 고경명은 궐기를 외치는 격문을 지었다. 그의 감동적인 격문에 따라 수많은 의병이 모였다.

고경명은 60세 노구를 이끌고 붓을 쥐던 손에 칼을 잡고 왜적과 싸웠고, 6,000여 명의 의병과 함께 충남 금산의 전투에서 싸우다 전사했다. 위 시는 그가 영암군수에 기용되었던 1581년경에 썼거나, 1591년 동래부사에서 파직된 후 지은 것으로 보인다.

위의 첫번째 시에는 “登眺十年餘興在(등조십년여흥재)”이라는 부분이 있다. 이 내용은 정자에 올라가 살펴보니 10년 전의 흥이 남아 있다는 것이다. 고경명은 1581년 49세의 나이로 영암군수를 지내고 있었다. 그렇다면 영암군수로 있던 1981년에서 10년이 지난 1591년에 작성한 것으로 볼 수 있을 것이다. 고경명이 1591년에 동래부사가 되었다가 곧파직된 후 고향에서 지냈다고 한다. 고경명이 위의 두 시를 영암에 있는 □사제별서(□舍 弟別墅)에서 지었으니, 79 그가 이듬해까지 영암에 있던 별서(別墅)에서 지냈다면, 이곳에서 임진왜란 소식을 접하고 격문을 지었을 가능성을 배제할 수 없다.

시에는 “於詩誰似石川奇(어시수사석천기)”라 하여, 시 짓는 재주가 임억령보다 나을 게없다고 자신을 낮추었다. 그가 청렴결백한 임억령을 존중했다는 것을 짐작할 수 있다.

|