관련링크

본문

월호정(月湖亭) • 위치 : 영암군 시종면 연소리 이병수가 지은 상량문이 있다. (월호정 재시종면연소리 함평이갑서 장구지소 양성이병수찬상량문) 장소적 유대감을 갖고 선현의 행적과 덕행을 기리기 위한 정자를 이른다. 『朝鮮寰輿勝覽( 조선환여승람)』에는 상량문에 대한 실제 내용은 수록되어 있지 않다. 만물이 소생하는 춘삼월의 무인일(戊寅日), 금성(錦城)의 헌식(憲植) 오성일(吳 誠一)의 서문에서 월호정(月湖亭)이 지어지자 자서(自敍)와 찬문(贊文)을 함께 묶어 문고(文稿)라고 한 것이 이것이다. 옹이 기쁨을 취한 것과 정자의 승경을 취한 것은 더 말할 것 없이 상세하게 잘갖춰졌다. 옹의 아들 오우(五友)는 효도하고 인자한 사람이다. 그도 함께 정성을 다하여 정자를 지어 부친을 기쁘게 하고 정자의 편액을 기록하고 여러 편의 글을 모아 대대로 전하고자 월호정과 관련 문고(文稿)를 엮었으니 어찌 쓸데없는 일이겠는가. 堂外林亭匠俗樓(당외임정장속루) 당 밖 숲 속에는 세속을 가르치는 누대 있고 湖天明月意沈浮(호천명월의침부) 호숫가 하늘의 밝은 달은 뜨고 가라앉네 南遊豫長開世面(남유예장개세면) 세상 보는 안목 넓히려 남쪽에서 오래 노닐고 心於九曲出源頭(심어구곡출원두) 원류가 나오는 아홉 구비 골짜기에 마음 두네 對酌抱琴同客叙(대작포금동객서) 대작하고 거문고를 안고 나그네와 회포를 풀고 臨流洗足律鴻遊(임류세족률홍유) 시냇가에서 발 씻고 기러기와 노니네 家君房義玆安分(가군방의자안분) 집안 대표는 집에서 이 안분의 삶이 의롭다 여기니 榮辱名聲念不求(영욕명성염불구) 영욕과 명성을 구하지 않음을 생각하네 氣宇巖巖雲捲收(기우암암운권수) 기개와 도량은 높고 높아 구름이 걷히네 誠孝悅親承志日(성효열친승지일) 성심으로 어른들 기쁘게 하니 뜻있는 날을 잇고 淸高持操滌塵洲(청고지조척진주) 맑고 높은 지조는 속세를 씻어주네 咸豊世閥仁風動(함풍세벌인풍동) 함풍 가문의 어진 풍조가 움직이고 雍睦當時美俗笛(옹목당시미속적) 평화롭던 당시 아름다운 풍속을 노래했네 趍走月湖亭下望(추주월호정하망) 얼른 월호정으로 가서 아래를 내려보니 諸君湛樂子臧謀(제군담락자장모) 사람들은 화락하고 자제들은 잘 도모하네 한옥은 무거운 목재를 이용하여 기둥 위에 보를 얹고, 서까래를 이은 후에 무거운 기와를 쌓는 구조를 갖고 있다. 목재를 짜 맞추고 기와를 올리는 구조라 해체가 쉽다. 그런 장점으로 인해 정자를 옮겨 짓는 일은 특별한 경우가 아니다. 명성 있는 정자를 옮겨 심은 것은 오히려 자랑할 만한 것이다. 보와 보받침 장혀를 두었고, 다시 그 위에 장여, 도리를 올렸다. 장여와 창방 사이에는 화반을 두었는데, 화반 양 끝에 소로를 두어 장여를 받치게 하였다.

• 창건자 : 이갑서(李甲緒)

1937년에 발간된 『朝鮮寰輿勝覽(조선환여승람)』에는 월호정에 대해 다음과 같이 기록하고 있다. 180

월호정은 시종면 연소리에 있다. 함평인 이갑서의 장구지소이다. 양성인

月湖亭 在始終面鷰巢里 咸平李甲緖 杖屨之所 陽城李炳壽撰上梁文

장구지소(杖屨之所)는 뛰어난 경관을 갖는 승경의 요처에 두었고, 그 공간은 선현과 깊은

1955년에 발간된 『湖南樓旌總覽(호남누정총람)』에 월호정 <亭文(정문)>이 기록되어 있다. 181

월호 옹은 함풍(咸豐)의 대대로 이어진 가문으로 월명리(月明里)에서 출생했고, 커서는 연소리(燕巢里)로 이주했다. 집에서는 부지런했고 자신의 몸을 검소하게 했다. 또 선조들에게 정성을 다하고 형제들과 우애가 돈독했다. 서로 멀리 떨어져 살아도 몸소 먼저 부지런히 이르러 뵈었고, 사람을 살핌에 효도와 우애와 근검절약했으니 미칠 수 있는 사람이 없었다.

월호(月湖)로 정자 이름으로 지은 것은 외면적인 뜻과 내면적인 뜻 두 가지가 있다. 달을 아끼고 강호의 물가에 시를 읊조리면서 소일하고 시름을 푸는 것이 외면적인 뜻이다. 심지가 달처럼 빛나고 가슴속이 호수처럼 넓어지는 것이 내면적인 뜻이다. 표면적인 뜻과 내면적인 뜻이 어찌 타당하지 않은가.

대지는 가라앉고 천하는 광대하여 나는 이 모두 갈 곳이 없어 논두렁 사이에 자취를 기탁하고 편안함으로 소일한다. 강호에 몸을 두고 나라를 걱정하고 동해에뜬 달을 우러러본다. 이 또한 월호정의 외면적인 뜻이다. 천성을 따라 어짊과 효를 행하고 근검절약하며 명리를 추구하지 않으며 널리 덕의 은혜를 베푸니, 정신은 달과 같고 도량은 호수와 같다. 이 역시 월호정의 내면적인 뜻이다.

정자는 이미 크고 멋지며 글들도 넘친다. 지금도 정자를 지키고 글을 지킴이 이와 같으니, 옹의 근검절약과 누린 복을 돈독하게 함이 과연 이와 같다. 사람들 모두 이렇게 말한다. “연산(燕山)의 다섯 형제는 빼어난 것뿐만 아니라 형제들의 우열을 서로 가리기 어렵다.” 182 지금 연소(燕巢)의 오우(五友)가 뜻을 잇고 일을 기술하는 효성을 이 정문(亭文)에서 특히 칭찬하는 바이다. 헌식(憲植)과 헌상 (憲嘗)이 서문을 구한 것에 있어서는 월호 옹의 아름다운 덕을 느끼고 오우의 정성과 효성을 크게 알리고자 이 글을 사양하지 못하고 쓰고 마무리한다. 정자를 보존하고 글을 지킨 것을 축하하니, 이것으로 정자가 있고 사람도 있게 되었다.

歲著雍之春三月戊寅 錦城吳憲植誠一序曰 月湖亭成自叙與贊文 并爲合編曰文稿 是也 月湖翁以咸豊世閥 始生于月明里茅 及其長 移于燕巢里莊 克勤于家 克儉于 身 誠於祖先 友於兄弟 居相涯角 躬先奮達以參 以人審人 以孝友勤儉 莫能及之焉 盖以月湖名其亭者 至義有二曰外也內也 愛月咏哦江湖之濱 以寓逍遣外也 心地光 明如月 胸海恢洪如湖內也 外也內也 不亦宜乎 大地陸沈 天下滔滔 皆是吾無可往 矣 托跡於畎畝 自遣以安 心懷憂國放處江湖 仰見東海之月 又是月湖之外也 循蹈 天性仁孝勤儉 不求名利 廣施德惠 精神如月 料量如湖 此亦月湖之內也 翁之取適 與亭之取勝 不須多言而詳悉矣 翁之子舍五友孝慈人也 同誠築亭以爲悅親 而藏修 之廣求右文 而奢亭額蒐輯多小文類 以圖壽傳 而成編月湖亭之文稿 豈徒然而已哉 亭既巨麗 文且汙漫 今也保亭守文如是 并篤翁之勤儉享福果如是耳 人皆曰 燕山五 桂非專爲美 郊祁元季兩相爲難 如今燕巢五友繼志述事之孝 於此亭文尤所稱賞者 也 至於弁文推徹於憲植憲嘗 感於月湖翁之德美 又甚贊於五友之誠孝 固不辭而叙 之且董之 以保亭守文賀之 以有亭有人云爾

(세저옹지춘삼월무인 금성오헌식성일서왈 월호정성자서여찬문 병위합편왈문고시야 월호옹이함풍세벌 시생우월명리모 급기장 이우연소리장 극근우가 극검우신 성어조선 우어형제 거상애각 궁선분달이참 이인심인 이효우근검 막능급지언 개이월호명기정자 지의유이왈외야내야 애월영아강호지빈 이우소견외야 심지광명여월 흉해회홍여호내야 외야내야 불역의호 대지육침 천하도도 개시오무가왕의 탁적어견무 자견이안 심회우국방처강호 앙견동해지월 우시월호지외야 순도천성인효근검 불구명리 광시덕혜 정신여월 요량여호 차역월호지내야 옹지취적 여정지취승 불수다언이상실의 옹지자사오우효자인야 동성축정이위열친 이장수지광구우문 이사정액수집다소문류 이도수전 이성편월호정지문고 개도연이이재 정기거려 문차오만 금야보정수문여시 병독옹지근검향복과여시이 인개왈 연산오계비전위미 교기원계양상위난 여금연소오우

계지술사지효 어차정문우소칭상자야 지어변문추철어헌식헌상 감어월호옹지덕미 우심찬어오우지성효 고불사이서지차동지 이보정수문하지 이유정유인운이)

이 글에서 월호옹(月湖翁)은 함평인 이갑서(李甲緖, 1861~1947)이며, 다섯 아들이 정성으로 정자를 세우고, 정자의 편액을 짓고, 여러 글을 모아 문고(文稿)를 만들었다고 한다. 다섯 아들은 돈규, 돈옥, 돈주, 돈수, 돈선이다. 이갑서는 나주시 다시면 월평리 월명실에서 태어나서, 시종면 연소리에 사는 남평 문씨 처녀에게 장가들면서 연소마을에 살게 되었다.

이갑서는 한옥 여섯 채를 짓고, 한쪽에 연못을 파고, 그 곁에 정자를 세웠다. 연못 중앙에는 원형의 섬을 만들고 그곳에 배롱나무를 심었다. 연못 깊이가 상당히 깊어서 낚시가 가능하였다.

1972년에 발간한 『靈巖郡鄕土誌(영암군향토지)』에 이갑서(李甲緒)의 아들 이돈규(李 敦奎)의 차운시 <不肖子李敦奎謹再拜次詠(불초자이돈규근재배차영)-불초 자식 이돈규가 삼가 재배하고, 읊조린 시에 차운함>이 전한다. 183

이돈규(李敦圭)는 이갑서의 다섯 아들 중 첫째로 문중 재산을 관리하였다. 한국 전란 후어려운 시기에 집안이 몰락하자, 한옥 여섯 채와 정자 한 채를 뜯어서 팔아야 하는 지경에 이르렀다.

월호정과 함평이씨에 관련하여 문제승(文濟勝)이 지은 시 한 수가 전한다. 184

若人心性本休休(약인심성본휴휴) 사람들의 심성은 본래부터 훌륭하고

문제승은 1930년대 장흥군 부산면 금자리에 거주했던 인물로 향교 장흥향교 석존대제 제관을 맡기도 했다. 여기서 함풍(咸豊) 가문의 어진 풍조라 하였는데 함풍이란 함평(咸 平)의 현 중의 하나로써 함평이씨와 같은 의미이다. 185 이곳 연소리의 월호정을 중심으로 함평이씨의 높은 기개와 도량으로 사람들이 화목하게 살았음을 알 수 있다.

월호정은 해방 후에도 연소리에 있었고 한국 전쟁의 병화에도 살아남았다. 그런데 한국동란으로 사회질서가 무너지고 생활고에 힘든 상황에서 체통 지키기가 쉽지 않았을 것이다. 문중 대표가 정자를 매도함으로써 문중의 자부심과 함께 정자가 사라졌다.

이미 없어진 누정을 찾기란 쉬운 일이 아니다. 군서면 모정마을에 있었던 쌍취정의 경우도 비슷하다. 모정마을 사람들은 쌍취정이 엄길의 천안전씨에게 팔려서 그곳에 해체 이건되었다고 주장하지만, 구체적인 사실을 확인하기란 쉽지 않다.

나주시 세지면 벽산리 산계마을에는 산계정(山溪亭)이라는 정자가 있다. 이것은 산계마을 주민들이 1969년에 건립한 것인데 원래는 영암군 시종면 연소리에 있던 함평 이씨의 정각을 매입하여 이건한 것이라 한다. 186

산계마을은 광산 김씨가 세를 이루고 있으며, 산계정을 세운 인물도 광산 김씨이다. 광산 김씨와 월호정의 인연은 시종면 연소마을에 살고 있던 친척 집에 방문하면서부터이다.

산계정마을에 살던 광산 김씨 어르신이 월호정을 보고 익숙한 생김새에 친근감을 느꼈다.

산계정마을에는 오랜 역사를 지니고, 그 아름다움을 자랑하는 벽류정(碧流亭)을 갖고 있다.

정면 3칸, 측면 3칸의 팔작지붕의 건물 중앙에 방이 있는 구조이다. 1640년에 초건되었고, 문곡(文谷) 김수항(金壽恒, 1629∼1689)이 중수기를 쓴 벽류정은 광산 김씨의 자랑이다.

그런데 연소리의 월호정은 벽류정과 대단히 유사한 생김새를 지니고 있었다. 187

월호정은 금정 오봉산에서 소나무를 베어다 시종까지 운반해서 세웠는데 당시 100 년이 넘었다고 한다. 산계정마을 사람들은 1967년 당시 시세로 110섬을 들여 월호정을 이건하였다. 정자 가격으로 55섬을 함평이씨 주인에게 지불하고, 55섬을 이건 경비로 사용했다. 여기서 섬은 나락을 의미한 듯하다. 188 기와, 목재, 주춧돌을 해체하여 트럭으로 5 번 운반했다고 한다. 당시 젊은 나이에 이건에 참여했던 마을 어르신은 자랑스럽게 이 같은 이건 내용을 증언했다.

월호정을 이건한 광산 김씨 동리들은 마을 어른을 모시고 옛날의 경의를 강론하며 또자제들을 모아 옛날의 예의를 익힐 수 있는 충분한 장소로 활용하겠다는 생각을 가지고 1964년부터 1966년까지 성균관장을 지낸 창암 김순동에게서 산계정이라는 현판의 글씨를 받아 걸었다고 한다. 189

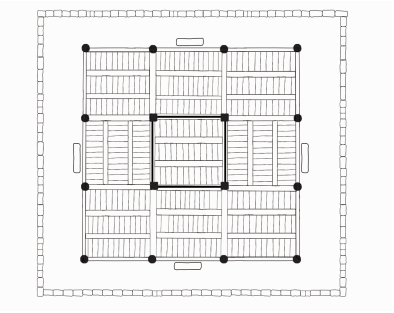

정자는 정면과 측면 모두 3칸으로 이루어진 평면 정사각형 구조를 갖추고 있다. 가운데 중앙 1칸은 약간 높게 마루를 놓아서, 중앙에 어른을 모실 수 있게 했으며, 때로는 문을 달아서 방으로 쓸 수 있게 했다.

주초석은 원기둥보다 약간 큰 지름의 원형 초석을 사용하였다. 시멘트 바닥을 높힌 까닭에 주초석 밑부분 구조를 볼 수 없으나 세 치가량의 원기둥에 딸린 넓은 주초석이 있을 가능성이 크다. 지붕은 팔작지붕으로 겹처마가 받치고 있다. 기둥 위에는 주두(柱頭)를 올리고 초각된 보아지와 창방을 올리고, 다시 첨차와 소로를 결구하고 안쪽으로 들어가는

월호정이 신북면에서 나주 세지면으로 이건되었지만, 산계정마을 사람들이 그 내력을 기억하고, 건물을 잘 관리하고 있어서 고마운 일이다. 비록 주인이 함평 이씨에서 광산 김씨로 바뀌고 이름이 월호정에서 산계정으로 바뀌었지만 정자의 본 모습을 볼 수 있어 다행이다.

현재 연소마을에는 셋째 아들 이돈주(李敦珠)의 후손이 터를 지키며 살고 있다. 정자가 팔려가던 날 이돈주가 정자명이 있는 편액과 주련을 떼다가 집안에 고이 간직한 것을 그의 아들이 현재까지 보관하고 있다. 정자가 있었던 자리에는 연못 흔적만이 남아있으며, 월호정을 복원하리라는 꿈이 언제쯤 이루어질지, 후손의 입에서 깊은 한숨이 새어 나온다.