관련링크

본문

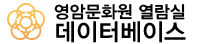

원풍정(願豊亭) • 창건시기 : 1934년/1987년 중건/1996년 중건 • 위치 : 군서면 모정리 모정마을 80 원풍정은 확장된 저수지 동쪽 끝에 세워졌으며, 1934년 마을 주민들에 의해 건립되었다. 서쪽과 모정의 동쪽에, 한 정자가 있으니, 이름하여 원풍이라. 취미를 즐기기에 또한 족하리라. 청상고결을 스스로 지키려는 자 김권수, 신성순, 신흥균, 김용호, 김용장, 김원중, 김용효, 김용관, 김대중 등 여러 사람이 정자를 처음 창건하여 스스로 이름 붙일 것을 생각하고, 우러러 모든 산의 모습을 바라보니, 구름과 안개는 고리처럼 서로 이어져있고, 넓은 들판은 남쪽으로 트여있는데, 초목들은 많고 샘과 돌(자연)이 매우 아름다워, 보이는 것에 눈이 아름답고, 들리는 것에 귀가 아름다우니, 그 원하는 뜻을 따라 풍이라 하였다. 마침내 달이 떠올랐다가, 끝내 돌아갈 줄 모르니, 고로 그러한 바에 나아가 호를 취하려 한다. 바위동굴이 어둑해지니, 어두웠다 밝아졌다 하며 변화하는 것이 산속의 아침과 저녁이다. 들꽃이 피어 향기 그윽하고 좋은 나무 수려하게 자라 그늘이 무성하고, 바람은 높고 서리는 깨끗하며, 물이 떨어져서 돌이 드러나는 것이 산속의 사계절이다.”라 하였으니 이 정자는 월출산의 동쪽에 있고, 흰 구름 떠 있는 도갑사의 종소리는 때를 알리고, 영산강은 그 서쪽에 있는데 순풍 고도에 어부들의 노랫소리 서로 화답하고, 경치가 대체로 빼어나니 그 즐거움을 어디서 구하리오. 한 산의 모퉁이와 한 샘의 곁에 정자의 문미는 높이 하늘 위로 솟아 있고, 계단에 올라 서보니 아래로는 땅이 없으니, 이러한 아름다운 경치를 다시 보기 어려울 것이라, 어찌 특별히 이 사람들만의 원풍이겠는가? 비옥하여 생계가 스스로 족하여, 즐겨서 옛사람들이 그러한 꾀를 계획하여 취하지 않았겠는가? 모시와 삼은 성하고, 곡식은 무성하며, 또한 사람들의 원함에 따라 그해의 풍년이 이루어지니, 다만 해마다 대풍이 이루어지는 것이 아니겠는가? 하여금, 풍년을 원하는 것은 태평성대가 편안하다는 것을 알기 때문이다. 그러니 지금 함께 살고 있는 노소는 이 사람들이 함께 원하는 것을 알지 못하겠는가? 아니겠는가? 나에게 기를 써 달라 부탁하여 내가 잊을 수 없어 망령되이 그것을 기록하며, 이어서 시로써 말하니, 이 지역은 산이 깊고 물 또한 맑으니, 풍이란 명의 정자 백 년의 소리를 얻었네. 봄에는 마땅히 시와 술이 있고, 가을에는 희롱하니 꽃 위에 피는 달빛 빼어나 이 세상 정취가 아니네. 且足 淸高自守者 金權洙 申性順 申興均 金容浩 金容長 金元中 金容孝 金容瓘 金 大中 諸君 刱建自以爲記號 望而見於諸山之相環 雲烟相結 巨野南坼 草木多而泉 石甚佳 目美乎其所睹耳美乎其所聞 則願隨意而豐 竟月登臨 終而皈也 故卽其所以 然而爲取號歐陽子醉翁亭記 云 若夫日出而林霏開 雲歸而巖穴暝晦明變化者 山間 之朝暮也 野芳發而幽香 佳木秀而繁陰 風霜高潔水落而石出者 山間之四時也 此亭 者 月出在東 白雲古寺 鍾聲時報龍江 在其西 順風孤棹 漁歌互答 景槪絶勝 其樂 何 求一山之隅 一泉之傍 楣宇聳高上出 中霄棧道 層立下臨 無地 佳境難再見 豈特此 人之願豐 此地 何處 俗朴人淳 野廣土沃 生計自足 肯取昔者計然之計耶 枲麻郁郁 禾黍離離 又隨其人願 其歲之豊 成 而特非所其年年大有也哉 因爲本其山川 道其 風俗之美 使此 知所以安其豊年願者穀腹無事之時也 今同樂之老少 未知此人之共 同所願歟 抑亦文章雅士同遊於此者 其可不善且幸歟 朴友齊準 本是以割水之誼 言 此起亭 托余爲記 余不能却 忘而記之 又得以托名於諸君子之次 繼以詩曰 此地山 深水又淸 豊名亭得百年聲 春宜詩酒秋宜玩花月靈區不世情 甲戌流夏 通政大夫前李朝參議奎章閣 原任直閣 唐城洪鎭裕 記 취미차족 청고자수자 김권수 신성순 신흥균 김용호, 김용장, 김원중, 김용효, 김용관, 김대중 제군 창건자이위기호 망이견어제산지상환 운연상결 거야남탁 초목다이천석심가 목미호기소도이미호기소문 칙원수의이풍 경월등림 종이귀야 고즉기소이연이위취호구양자취옹정기 운 ‘약부일출이림비개 운귀이암혈명회명변화자 산간지조모야 야방발이유향 가목수이번음 풍상고결수락이석출자 산간지사시야’ 차정자 월출재동 백운고사 종성시보룡강 재기서 순풍고도 어가호답 경개절승 기악 하구일산지우 일천지방 미우용고상출 중소잔도 층립하림 무지 가경난재견 기특차인지원풍 차지 하처 속박인순 야광토옥 생계자족 긍취석자계연지계야 시마욱욱 화서리리 우수기인원 기세지풍 성 이특비소기년년대유야재 인위본기산천 도기풍속지미 사차 지소이안기풍년원자곡복무사지시야 금동락지노소 미지차인지공동소원여 억역문장아사동유어차자 기가불선차행여 박우제준 본시이할수지의 언차기정 탁여위기 여불능각 망이기지 우득이탁명어제군자지차 계이시왈 차지산심수우청 풍명정득백년성 춘의시주추의완화월영구불세정 갑술류하 통정대부전이조참의규장각 원임직각 당성홍진유 기) 새어 나와 쌓이고, 모여 멈추어 만난 것이다. 가까운 곳에 숨은 군자가 있고, 산의 서쪽에는 호수가 있으며, 호수는 낭주(영암)에 아주 가까이 있다. 호수의 좌측에는 산이 있고 우측의 사이에는 하나의 동산이 있으니 이는 모정리의 뒷산이다. 그 아래 기슭에 축대를 쌓아 그 위에 마을이 있다. 사람들이 한마음으로 힘을 합하여 하나의 작은 정자를 짓고 이름을 원풍이라 부르니, 여기에서 특별히 취함이 있다는 말이다. 선비가 시골에 삶에 산업이라는 두 글자와 더불어 농사이니, 담을 대하는 것처럼 모른 것을 쓴 것이 아니고, 배가 고파서 농사를 말한 것도 아니다. 충은 세상을 근심하는 것이며 세상을 근심하는 것은 진실로 풍년을 원하는 데에 있으니 이 정자에 오른 사람들이라면, 어찌 보고 느끼며 흥기함이 없겠는가? 들판에서 일을 하려 하면 아침에는 지평선 위에 있고 저물면 지평선 아래에 있네. 동쪽 밭두둑에서 노래하고 서쪽 밭두둑에서는 북을 치고(배를 두드리고) 꽃 사이에서 들밥을 먹으며, 구름 사이에서 밭을 갈며, 초목과 여러 생물이 다 스스로 즐거워함이 있다. 버드나무 언덕의 실버들에는 안개가 노래하는 꾀꼬리의 장막을 봉쇄하고, 도원의 꽃에는 이슬이 나는 나비의 날개를 적시네. 뜯고 옷을 벗으면, 기수에서 목욕하겠다던 증점의 즐거움을 본받고 싶고, 바람에 임해 술잔을 들면, 온 세상의 근심을 남 먼저 근심한 범희문(范希文)의 심정을 일으키게 되네. 발육되고, 혹심한 무더위는 극도로 치열해라. 찌는 듯한 불볕더위는 춘추시대( 春秋時代) 진(晉)나라 조맹의 위엄에 견줄 만하고 첩첩이 솟은 기이한 봉우리의 구름은 도연명(陶淵明)의 시구(詩句)에 들어갈 만하다. 장맛비가 막 개고 뭇 냇물이 앞을 다투어 흐르도다. 산에는 모락모락 안개가 일고, 물은 도도히 흘러 호수가 넓어졌네. 이에 난대에서 시를 읊으니 초 양왕의 바람이 상쾌하고, 전각에 서늘함이 생기니 당 문종의 긴 여름날이 사랑스럽네. 엉성한 전자(篆字)처럼 줄지어 날고, 맑은 서리는 나뭇잎을 붉게 물들이노라. 물가에는 갈매기가 오가는 낚싯배에 놀란다. 창문에는 어적 소리 들려오고 바람은 뿌연 먼지를 쓸어 없애노라. 드높은 하늘은 더욱 아득하고 흰 달은 더욱 휘영청 밝네. 이에 장한의 오주를 답습하여, 옥회와 은순의 맛에 배부르고 소동파 (蘇東坡)의 적벽부를 추모하며, 명월가와 요조시를 외운다. 여러 길 우뚝 빼어나도다. 서릿바람은 땅을 울려 만 필의 말에서 나는 쇳소리를 내고 눈발은 허공에 나부껴 천 겹의 옥가루를 흩뿌린다. 우주는 아득하고 산천은 소슬하다. 먼 포구에는 오가는 배 끊어지고, 겹친 산봉우리에는 앙상한 돌이 드러난다. 이에 달빛 띠고 벗을 찾아가니 왕자유의 흥이 산음에서 다하지 않았고, 쇠잔한 매화나무에 다시 꽃이 피니 임 처사의 뼈가 호상에서 마르지 않았다. 나그네가 있도다. 빈 누각에서 오만한 웃음을 웃고 이끼 낀 물가에서 맑은 여울을 구경한다. 황학루 앞에는 아름다운 풀이 맑은 냇물과 함께 멀리 아른거리고 등왕각 위에는 지는 노을이 외로운 따오기와 나란히 날도다. 이에 안목은 천하에 높고 정신은 우주에 노닐도다. 속된 마음은 물가의 난간에서 고요해지고 속세의 정은 바람 통하는 의자에서 흩어지도다. 금계가 울어 새벽을 알리면 부상 만경의 붉은 물결이 일고, 옥토끼가 어둠 속에 솟아오르면 계수나무 궁의 밝은 달을 얻는다. 주위를 두루 돌아보고 나서 한숨을 내쉬며 다음과 같이 말했다. ‘옛 현인들 떠나 버리니 지난 일들 까마득하구나. 그러니 어찌 옛날로써 현재를 보며 현재로써 옛날을 보겠는가? 오직 제군들이 대대로 이러한 뜻을 바꾸지 말기를 바라며, 그런즉 모든 집들이 복을 얻고, 자손들의 이름이 세상에 드날림이 잇고 이어지고, 충효가 면면히 이어질 것이다.’ 갑술년(1934년) 3월 해관 김용채 기를 쓰고, 동룡 김용식 글을 쓰다. 月出山卽靈巖之明山也 嵂(石亢)之氣像 磅礴之精神 蓄泄地靈聚 止之會 庶幾有君 子而山之西有湖 湖卽朗州之眉目也 湖左山石之間有一銅山此卽茅亭里之後峯也 其下麓防築上洞中之 人同心合力一小亭名之曰願豊也云矣 則別有取焉 士之居鄕 産業有二書與農也 非書面牆無知 非農穀腹累空 書農之本忠與孝也 孝可移於事君 則忠忠可以憂世 憂世之誠在於願豊 則登斯亭者豈無觀感而興起也哉 其春也東君 弭節和氣流行東西兮 將有事於田野朝上坪而暮下坪 歌東畦而鼓西畦 花間饁雲間 耕 草木群生之物 皆有以自樂 柳岸錦絲 煙鎖有鶯之幕 桃園花色 露濕胡蝶之翔 浮 嵐藹藹 遠峀重重 灑香雨於漁店 躍銀鱗於沙汀 於是鼓瑟解衣 飽曾點浴沂之樂 臨 風把酒 藹希文憂世之情 其夏也祝融司權 長養萬物 分草木之敷榮 極流爍之煩熱 炎炎火氣 比趙孟之嚴 疊疊奇峯雲 入淵明之句 積雨初霽 衆派爭鳴 山蒸蒸而霧生 水溶溶而湖濶 於是蘭坮咏賦 快哉楚襄之風 殿角生凉 愛此唐文之日 其秋也金神按 節 大地蕭凉百穀用成 列疎篆以征雁 染紅葉以淸霜 稻花岸遵 鷺窺游漁之出沒 芳 花洲畔 鷗驚釣舟之往來 窓來漁笛 風掃黃埃 天悠悠而益遠 月皎皎而增輝 於是踵 張翰吳州 飽玉(食會)銀專之味 追蘇仙赤壁 歌明月窈窕之時 其冬也氣閉窮陰 萬物 深藏 百草已零 秀孤松兮幾丈 霜風振地 鳴萬馬之刀鎗 雪花飜空 散千重之玉屑 宇 宙微茫 山川蕭瑟 征帆絶於遠浦 瘦骨生於疊嶂 於是帝(帶)月尋友 王子猷興不盡於 山陰 殘梅返魂 林處士骨未膏於湖上 有客江山性癖 市朝違心 寄笑傲於虛閣 翫淸 漪於苔磯 黃鶴樓前芳草兼晴川共遠 滕王閣上落霞與孤鶩齊飛 玆以眼 高九州神遊 六合 塵心淨於水檻 世情散於風榻 金鷄唱曉 抱扶桑之紅日 玉兎昇昏 得桂宮之明 月 快哉聘眺 怳若登仙 登覽旣周 喟然嘆曰 前賢已矣 往事亡羊則豈非以古視今以 今視昔乎 惟願諸君世世勿替此名義 則福滿家而子孫承承名揚世而忠孝綿綿焉 甲戌 春三月日 海觀 金容彩 記 東龍 金容湜 書 서기유군자이산지서유호 호즉낭주지미목야 호좌산석지간유일동산차즉모정리지후봉야 기하록방축상동중지 인동심합력일소정명지왈원풍야운의 칙별유취언 사지거향산업유이서여농야 비서면장무지 비농곡복루공 서농지본충여효야 효가이어사군칙충충가이우세 우세지성재어원풍 칙등사정자기무관감이흥기야재 기춘야동군미절화기류행동서혜 장유사어전야조상평이모하평 가동휴이고서휴 화간엽운간경, 초목군생지물 개유이자락 류안금사 연쇄유앵지막 도원화색 로습호접지상 부람애애 원수중중 쇄향우어어점 약은린어사정 어시고슬해의 포증점욕기지락 림풍파주 애희문우세지정 기하야축융사권 장양만물 분초목지부영 극류삭지번열 염염화기 비조맹지엄 첩첩기봉운 입연명지구 적우초제 중파쟁명 산증증이무생 수용용이호활 어시난대영부 쾌재초양지풍 전각생량 애차당문지일 기추야김신안절 대지소량백곡용성 열소전이정안 염홍엽이청상 도화안준 로규유어지출몰 방화주반 구경조주지왕래 창래어적 풍소황애 천유유이익원 월교교이증휘 어시종장한오주 포옥(식회)은전지미 추소선적벽 가명월요조지시 기동야기폐궁음 만물심장 백초이령 수고송혜기장 상풍진지 명만마지도쟁 설화번공 산천중지옥설 우주미망 산천소슬 정범절어원포 수골생어첩장 어시제(대)월심우 왕자유흥부진어산음 잔매반혼 임처사골미고어호상 유객강산성벽 시조위심 기소오어허각 완청의어태기 황학루전방초겸청천공원 등왕각상락하여고목제비 자이안 고구주신유육합 진심정어수함 세정산어풍탑 김계창효 포부상지홍일 옥토승혼 득계궁지명월 쾌재빙조 황약등선 등람기주 위연탄왈 전현이의 왕사망양칙기비이고시금이금시석호 유원제군세세물체차명의 칙복만가이자손승승명양세이충효면면언 갑술 춘삼월일 해관 김용채 기 동룡 김용식 서) 此亭豊滿特傳聲(차정풍만특전성) 이 정자에 풍만한 특이한 소리를 전하는구나 登臨秋色黃金積(등림추색황금적) 올라서 내려다보니 가을빛이 황금이 쌓인 듯하고 飽腹多千歌世情(포복다천가세정) 배불리 먹으니 오래도록 세상사 정을 노래하네 含哺老人擊壤聲(함포노인격양성) 배부른 노인의 땅을 치는 소리 있네 時景所睹多勝趣(시경소도다승취) 때로 보여주는 경치는 빼어남이 많아 登臨忽覺近仙情(등림홀각근선정) 정자에 올라 임하니 홀연 선정에 가까이 있음을 느끼네

• 창건자 : 김권수(金權洙)

군서면 모정리 모정마을 동쪽 언덕 위에는 꼭 있어야 할 자리에 고풍스러운 정자 원풍정 (願豊亭)이 ‘풍년을 바란다’ 는 사명을 띠고 자리하고 있다. 정자에서 바라보면 남쪽으로 거침없이 월출산 장관이 들어오고, 아래를 내려다보면 커다란 연못에 월출산이 반사된다.

주변에는 월당(月堂) 임구령(林九齡, 1501~1562)이 간척한 넓은 평야가 반듯한 개간 논으로 끝없이 펼쳐진다.

이 연못은 임구령이 진남제를 만들고, 그 한편에 둑을 막아 버드나무를 심고, 한편에 쌍취정을 세운 곳이다. 당시 연못은 정자의 품격을 갖추기 위한 수단으로 지금보다 훨씬 작은 규모였다. 아마도 가운데 작은 섬이 있고, 물 위에 연꽃이 오르고, 주변으로 버드나무 줄기가 수면에 닿았을 것이다. 지금의 호수는 후에 확장한 것으로써 농사용 물을 저장하는 용도로 만들어진 것이다. 쌍취정은 현재 원풍정에서 월출산을 바라볼 때 오른쪽으로 저수지 중간쯤에 호수와 인접한 곳에 있었을 것으로 추정된다.

일제강점기 어려운 시절에 주민들이 한푼 두푼 자금을 모아서 사권당을 지은 도편수를 불러 지었다고 전한다.

건물구조는 정·측면 각각 3칸, 골기와 팔작지붕이며 12개의 기둥이 받치고 있다. 원래는 나무 기둥이었는데 비바람에 노출되어 아랫부분이 썩는 바람에 밑동을 잘라내고 돌기둥을 받쳤고, 마루도 원래는 나무 판재였는데, 자꾸 썩어 시멘트 콘크리트로 바꾸었다가 2012 년에 소나무 판재로 우물마루를 깔았다.

정내에는 <願豊亭記(원풍정기)> (1934년)을 비롯하여 <願豊亭祝(원풍정축)> (1934년), < 願豊亭重修記(원풍정중수기)> (1996년), 운차(韻次) 등의 편액이 걸려 있다. 12개 기둥에는 주변 풍광을 읊은 주련(柱聯)이 걸려 있는데, 이를 일컬어 ‘원풍정 12경’이라고 한다.

규장각(奎章閣) 원임직각(原任直閣)을 역임한 당성(唐城) 홍진유(洪鎭裕)가 쓴 <願豊亭記 (원풍정기)> 내용은 다음과 같다. 178

호남의 땅은 경치가 빼어나고 아름다운 것은 예부터 습관적으로 말하였다. 영암의

구양수의 취옹정기에 이르기를 “해가 떠 숲의 안개가 걷히고 구름이 돌아와

이 땅은 어느 곳인가? 풍속이 순박하고 사람들은 순하며, 들은 넓고 땅은

이로 인하여 그 산천을 근본으로 삼고, 그 풍속의 아름다움을 말하니, 이로

게다가 또한 문장이 아름다운 선비들이 이곳에서 함께 노니니 좋고 다행한 것이

친구 박제준이 본래 물을 베는 것과 같은 의의로, 이 정자를 세운 것을 말하고

갑술년 유월 통정대부 전이조참의 규장각 원임직각 당성 홍진유 쓰다.

湖南之地 多奇觀勝區 古來慣以誦之 而朗城之西茅亭之東 有構一亭 曰願豐 趣味

(호남지지 다기관승구 고래관이송지 이낭성지서모정지동 유구일정 왈원풍

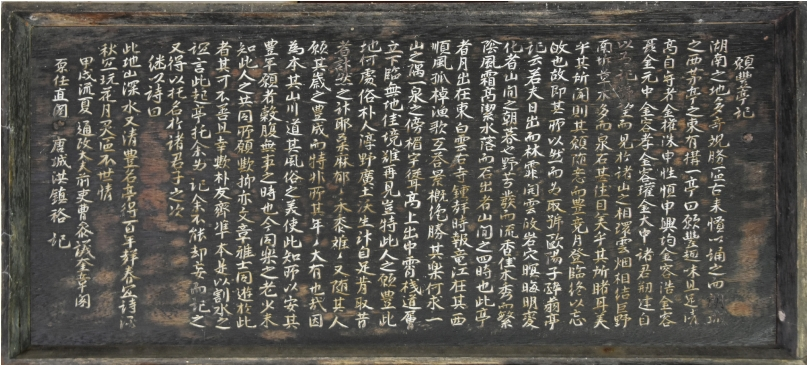

이 정기를 작성한 홍진유는 풍산 홍씨로서 나주 봉황 사람이다. 1906년 6월에 중추원 참서관으로 임용된 인물로 그의 글은 서호 <修來亭記(수래정기)>와 도포 <長澤高氏節孝閣 (장택고씨절효각)>에서 보인다. 원풍정에는 또 다른 정기가 보이는데 해관(海觀) 김용채(金容彩, 1885-1958)가 작성한 < 願豊亭記(원풍정기)>이다. 179

원풍정에는 또 다른 정기가 보이는데 해관(海觀) 김용채(金容彩, 1885-1958)가 작성한 < 願豊亭記(원풍정기)>이다. 179

월출산은 즉 영암의 명산이다. 가파른 기상과 울퉁불퉁한 기세는 땅의 신령함이

농사의 근본인 충과 효를 쓴 것이다. 효가 임금을 섬김으로 옮겨가면 충이 되고

그 봄철에는 춘신(春神)이 와서 머무니 동서로 화창한 기운이 유행하고, 장차

아른거리는 아지랑이는 뭉게뭉게 피어오르고, 먼 봉우리는 첩첩히 쌓여 있다.

향기로운 비는 어점에 뿌리고 비단 물결은 모래톱에 일렁이누나. 이에 거문고를

여름철에는 염신(炎神)이 권세를 맡아 만물을 길러낸다. 갖가지 초목들은 제대로

가을철에는 금신이 위세를 부려 대지가 서늘해지고 백곡이 익는다. 기러기는

벼꽃이 핀 언덕 가에는 백로가 출몰하는 물고기를 노리고, 아름다운 꽃 핀

겨울철에는 만물이 깊이 숨고, 온갖 풀들은 이미 떨어져 버리고, 외로운 소나무는

여기에 강산을 좋아하는 성벽을 지니고 조정과 저자를 싫어하는 마음을 가진 한

상쾌하구나! 사방을 바라보니 마치 신선이 된 것 같이 황홀하도다. 정자에 올라

(월출산즉영암지명산야 률(석항)지기상 방박지정신 축설지영취 지지회

이 글을 작성한 김용채는 모정 출신 광산인으로서 성촌(醒村) 김현수(金顯洙)의 아들이다.

<願豊亭記(원풍정기)>에 모정에서의 삶과 원풍정 주변의 사계를 기록하고 있다.

동룡(東龍) 김용식(金容湜)이 지은 <願豐亭韻(원풍정운)>을 통해 세상 정서를 전하고 있었다.

月岳東高又水淸(월악동고우수청) 월출산은 동쪽이 높고 물 또한 맑으니

농은(農隱) 김모수(金模洙)는 이 시를 아래와 같이 차운하였다.

山高水碧一亭淸(산고수벽일정청) 산은 높고 물 푸른데 한 정자 맑으니또 신문영(申文永)은 오언율시로 차운하여 시를 지었다.

茅亭臨水淸(모정림수청) 초가 정자는 맑은 물을 바라보고 있고

楣宇百年聲(미우백년성) 처마에는 백 년의 명성을 새겼구나

岬寺暮鐘遠(갑사모종원) 도갑사의 저문 종소리 멀리서 들리고

蓮塘秋月明(연당추월명) 연못가 정자에 가을 달빛이 밝구나

風烟欲盡地(풍연욕진지) 안개는 바람으로 땅에서 사라지니

詩酒尤多情(시주우다정) 시와 술은 더욱 다정하구나

南野登豊饒(남야등풍요) 남쪽 들판은 풍요롭게 익어가니

農夫歌太平(농부가태평) 농부는 태평가 부르네