관련링크

본문

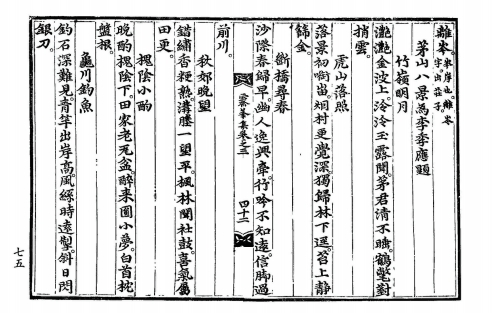

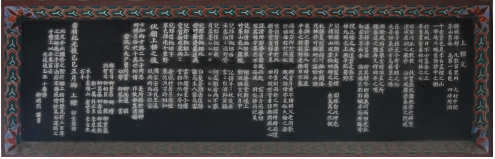

영팔정(詠八亭) • 창건시기 : 1406년/1689년중건/1985년 중수 • 위치 : 신북면 하정길 8 천장은 서까래가 노출된 연등천장이다. 가구형식은 오량가구로서 전후 평주(平柱) 위에 대들보를 걸고 짧은 동자주(童子柱)를 세워 종보[宗樑]를 걸었으며, 그 위에는 초각(草刻) 된 판대공과 소로를 댄 행공첨차(行工檐遮)를 직교하여 짜서 종도리를 받치게 하였다. 충량 (衝樑) 위에는 외기(外機)가 직접 끼워지며, 외기중도리 모서리기둥 밖의 왕지 부분에는 짧게 내린 달동자[懸童子]를 두고 있다. 오른쪽 측면 세 개의 기둥은 5자 정도를 잘라내고 원기둥형태의 석주를 끼어 넣었다. 4면 모두 벽체가 없고 동쪽에만 간단한 난간을 두었으며, 추녀 아래에는 활주를 받쳐 넣었다. 바닥은 모두 우물마루를 짰고, 천장은 연등으로 서까래와 가구(架構)가 모두 보이게 하였다. 전라남도 시도기념물 제105호다. 류관의 장남 류맹문(柳孟聞)은 1401년 신사증광시에 급제하고, 1408년에 정언, 1412년에 이조좌랑, 1428년에 사간, 1432년에 이조참판에 이른 인물로 관직에서 물러난 후 모산에 거주한 것으로 추정된다. 모정(茅亭) 또는 회사정(會社亭)은 1500년대 말부터 1600년대 중기에 이르러 문사들에 의해 팔영시(八詠詩)의 중심이 되었다. <竹嶺明月(죽령명월)-죽령의 밝은 달> 蟾光射翠霞(섬광사취하) 달빛은 산골에 노을같이 비추니 松影來虛堂(송영래허당) 소나무 그림자가 빈집에 드는구나 淸露滿脩篁(청로만수황) 맑은 이슬이 대숲에 가득 내리니 山童和玉屑(산동화옥설) 산골 아이가 마치 옥가루를 뿌린 것 같네 香露濕芒屨(향로습망구) 향기로운 이슬에 짚신을 적셔가며 尋春歸路迷(심춘귀로미) 봄을 찾느라 돌아오는 길이 아득하기만 하네 鶯花煙共遠(앵화연공원) 꾀꼬리 소리 먼 곳에 희미하니 드리고 獨立斷橋西(독립단교서) 단교(斷橋)의 서쪽에 외로이 서 있네 灩灩金波上(염염금파상) 달빛이 물결을 금빛처럼 반짝거리게 하고 冷冷玉霞間(냉냉옥하간) 맑고 맑은 이슬은 구슬같이 보이네 勞君淸不睡(노군청불수) 모산 사는 그대는 맑은 밤에 잠을 이루지 못하는데 鶴氅對梢雲(학창대초운) 학은 깃을 펴고 구름을 헤쳐나는구나 落景初銜峀(낙경초함수) 지는 해는 산구름에 들어가고 烟村更覺深(연촌경각심) 마을에는 저녁연기 다시 깊어진다 柹歸林下逕(시귀림하경) 외로이 수풀 아래 길로 돌아가니 苔上靜篩金(태상정사금) 이끼는 마치 체 위에 도는 금과 같네 何際春歸早(하제춘귀조) 어느 사이 봄은 돌아오고 幽人遠興牽(유인원흥견) 숨은 선비도 고상한 흥취에 끌리는구나 行吟知不遠(행음지불원) 지금 가도 길은 머지 않음을 알고 信脚過前川(신각과전천) 믿는 발걸음으로 앞 시내를 지났네 錯繡香粳熟(착수향갱숙) 향기로운 벼가 익어가니 수놓은 듯하고 溝塍一望平(구승일망평) 도랑과 밭두둑은 끝없이 평탄하게 보이네 喜氣屬田更(희기속전경) 즐거운 분위기는 촌 늙은이에까지 이어지네 晚酌槐林下(만작괴림하) 느지막에 느티나무 그늘에서 든 술잔은 田家老瓦盆(전가노와분) 마을 노인이 쓰던 토기로 만든 그릇이네 醉來圓小夢(취래원소몽) 술에 취하여 꿈이나 꾸려하고 白首槐盤根(백수괴반근) 흰머리 나무뿌리로 베개 삼았네 釣石深難見(조석심난견) 낚시터가 물이 깊어 보기 어려우니 靑竿岸高出(청간안고출) 낚시대를 언덕 높은 곳으로 옮기고 風綠時遠掣(풍록시원체) 바람에 움직인 낚시줄을 먼 곳에서 당기니 斜日閃銀刀(사일섬은도) 석양에 은빛의 고기가 반짝이는구나 松影挳棲革(송영경서혁) 나무 그림자가 과녁을 흐리게 하고 春沙新樣解(춘사신양해) 물가 봄모래는 비단같이 곱구나 手乘弓又燥(수승궁우조) 부드러운 손으로 활을 당기니 風外鼓淵淵(풍외고연연) 바람결에 북소리 연연하구나 ≪霽峯集(제봉집)≫ http://db.itkc.or.kr/inLink?DCI=ITKC_MO_0194A_A042_075L_IMG <南塘採蓴(남당채순)-남당에서 순채 캐기> 淸曉南塘路(청효남당로) 맑은 새벽에 남당길을 가니 山童矗翠藍(산동촉취람) 산더미같이 쌓인 대바구니 순채를 氷絲驚滿掬(빙사경만국) 두손으로 떠받쳐 들어 올리니 至味謝肥甘(지미사비감) 지극한 그 단맛을 어디에 비할까 瘦玉千竿聳(수옥천간용) 옥노적(달)이 천자 간대깔이 우뚝 솟아오르고 清吭十里心(청항십리심) 맑은 빛은 밭골 경계 사이를 십 리까지 비추네 惟憐披夜月(유련피야월) 오직 사랑스러운 저녁달에 空碧驅緘雲(공벽구함운) 푸른 하늘에는 뭉개구름이 물러가네 遙嶂斜暉轉(요장사휘전) 먼 산에 햇빛은 기울어 들어가고 前村暮氣深(전촌모기심) 앞마을에는 해 저문 기색이 깊어지네 餘光不可輕(여광불가경) 남은 햇빛 가히 가볍게 할 수 없으니 山外己晚金(산외기만금) 산 밖에는 이미 황금빛 남아있네 要識東風面(요식동풍면) 동쪽에서 불어오는 바람 알고자 하여 어렵고 春物滿斜川(춘물만사천) 새로나온 봄풀은 냇가에 가득 찼네 白露天空肅(백로천공숙) 백로절에 하늘은 맑고 쓸쓸한데 黃雲野色平(황운야색평) 누른 빛깔의 들녘은 고르기만 하네 秋色多物然(추색다물연) 가을빛에 만물이 다 그러하니 造化似紛更(조화사분갱) 조화의 공은 다시 혼란한 것 같네 <槐陰小酌(괴음소작)-느티나무 그늘 아래서 작은 술잔> 鬱鬱陰垂地(울울음수지) 무성한 숲 그늘진 곳에 盈了酒滿樽(영료주만준) 넘치는 술은 동이에 가득 찼네 頹然感小醉(퇴연감소취) 호감에 술이 좀 취하여 넘어질 뻔 해 灸壤看槐根(구양간괴근) 느티나무 뿌리를 구은 흙덩이로 보았네 任是無心釣(임시무심조) 이에 무심코 낚시질함은 寧能有意高(녕능유의고) 정녕 높은 뜻이 있음이요 漁孫收不得(어손수부득) 고기는 잡지 못하고 風熱利如刀(풍열이여도) 무더운 바람은 칼날같이 매섭네 粉鶴沈林晚(분학침림만) 하얀 학은 저물어간 숲에 날아 잠기고 晴帳耀日鮮(청장요일선) 맑은 날씨에 햇살이 휘장에 빛쳐 선명하네 流星時默默(류성시묵묵) 때로는 묵묵히 흘러나간 화살이 惟見拂龍淵(유견불용연) 오직 용연에서만 떨어진 것 보았네 采禾南塘曉(채화남당효) 어두워 분간하기 힘든 남당의 새벽에 銀絲盛滿藍(은사성만람) 순채는 대바구니에 가득 차 있네 秋風元引興(추풍원인흥) 가을의 흥취는 여기에서 생겨 此味況分甘(차미황분감) 하물며 이 맛은 신 것 단 것으로 분간하네 류상운은 165 류관의 후손으로 영팔정 중수에 대한 기록을 <次詠八亭八詠韵 幷序( 차영팔정팔영운 병서)>에 담았다. 166 의 호란 후에 우리 선조 □□ 사교당께서 정자 곁에 사셨다. 마을의 자제들에게 학문을 전수하고자 정자의 옛터에 집을 짓고 편액을 분비재(憤悱齋)라고 했다. 재목을 거두어 재사 곁으로 이건하여 학문을 닦는 곳으로 삼았다. 우재(尤齋)는 정자가 쇠락한 것 때문에 크게 탄식했고 지나가는 이들은 모두 한숨을 내쉬며 아쉬워했다. 우뚝 섰는데 양쪽 기둥을 넓히고 기와를 바꾸었다. 비록 화려하다고 하지만 후에 보기에는 괜찮았다. 정자의 벽에는 옛날 군자들이 여덟 곳의 경물을 읊은 시가 있었으나 병란으로 일부는 사라지고 일부는 남았다. 이 정자의 성쇠 과정을 알고 있으니 그 전말을 기록해 줄 것을 부탁하여 결국 오른편처럼 썼다. 여기에 시판의 시운을 써서 여덟 수의 시를 지어 얻는 것으로 정령위(丁令威) 167 가 자신의 나라로 돌아온 느낌에 기탁 한다. 지팡이 짚고 회사정 찾아가니, 고기잡이 노래 시냇가에서 들리는구나 하늘에서 모정에 달빛을 비쳐주니, 죽령의 구름도 바람불러 흩어지네 <虎山落照(호산낙조)-호산의 낙조> 산세는 범이 쭈그려 앉은 형상이며, 용은 바다에서 구름을 모아오네 고요히 지는 해는 처음으로 구슬같이 잠기고, 시냇물은 두 갈래로 나뉘어 만 가지 금빛을 이루네 <斷橋尋春(단교심춘)-단교에 찾아온 봄> 언덕의 버드나무에는 새싹이 곱게 나오고, 물가에서는 대자리를 씻어 끌고 있네 어른과 아이가 손을 잡고 가는 걸 보니 봄은 이미 구천에 온 것을 알겠네 <秋郊晩望(추교만망)-가을 들녘을 바라봄> 마을 안에는 풍년 들어 마음마저 풍부하고, 추수 끝난 들녘은 손바닥같이 평평하네 창밖 갈대는 서리마저 변하고, 시기도 다시 이에 따르는구나 <槐陰小酌(괴음소작)-느티나무 그늘 아래서 작은 술잔> 느티나무 그늘 아래로 모여앉아 술독에 가득 찬 보리술을 웃어른 사양하다 술에 취하여 구절의 나무뿌리를 잡고 있네 <龜川釣魚(구천조어)-구천에서 고기 낚기> 한질 남짓한 낚싯대를 가지고 낚은 고기를 어깨높이까지 올리네 고기 꿰어들고 외상술 받고 또 물에 씻어 칼질하고 불에 익히는구나 <松坡射帿(송파사후)-송파의 활쏘기> 달을 보고 힘껏 당기어 쏘니 구름을 헤치고 화포같이 곱게 가는구나 이는 모두 군자가 하는 일이니, 마음가짐을 바르게 하고 못에 임한 것 같아야 하네 <南塘採蓴(남당채순)-남당에서 순채 캐기> 순채를 캐서 나물을 만들려고 168 물에 씻어서 대바구니에 담는다 원래의 맛은 고기와 한가지니 훌륭한 그 맛이 시고, 단맛이 일품이네 茅山之會社亭 古也 丙丁亂後 吾先祖□□ 四矯堂寓居于亭之傍 敎授鄕子弟 設齋 于亭之舊墟 扁以憤悱 及先生歿而諸生合辭俎豆之 撤齋之材 移構于祠宇之側 爲藏 修所 尤齋所以有莘莘之嘆 而亭因以廢 過者咸咨嗟焉 余以丙辰歲 離鄕十七年而歸 亭始巋然 廣其兩楹 易以陶瓦 雖謂之侈後觀宜矣 亭壁舊有諸君子八詠之什 而中經 兵燹 或逸或存 今將謀揭舊梓以賁溪山 而諸長老謂不佞知玆亭之興廢 俾識其顚末 遂列如右 且用板上詩韻 賦得八絶 以寓令 威返國之感云爾 枯筇尋社去 漁唱隔溪聞 天借茅亭月 風吹竹嶺雲 右竹嶺明月 乕踞山勢矗 龍馭海雲深 靜影初沉壁 溪分萬道金 右乕山落照 岸柳金初湧 洲荇帶已牽 冠童携手去 春意在龜川 右斷橋尋春 洞府心田闊 郊墟掌㨾平 蒹葭變霜露 時氣屬新更 右秋郊晩望 晴陰宜小集 相與挈癭尊 長老休辭醉 扶持九節根 右槐陰小酌 持竿餘丈長 收釣一肩高 穿去仍賖酒 燖來且洗刀 右龜川釣魚 月引彎弓滿 雲開畫布鮮 從容君子事 持敬似臨淵 右松坡射帿 採彼蓴爲菜 流之竹作藍 元來齊丙穴 名品勝辛甘 右南塘採蓴 (차영팔정팔영운 병서 모산지회사정 고야 병정란후 오선조□□ 사교당우거우정지방 교수향자제 설재우정지구허 편이분비 급선생몰이제생합사조두지 철재지재 이구우사우지측 위장수소 우재소이유신신지탄 이정인이폐 과자함자차언 여이병진세 리향십칠년이귀 정시규연 광기양영 역이도와 수위지치후관의의 정벽구유제군자팔영지십 이중경병선 혹일혹존 금장모게구재이분계산 이제장노위불녕지자정지흥폐 비식기전말 수렬여우 차용판상시운 부득팔절 이우령 위반국지감운이 고공심사거 어창격계문 천차모정월 풍취죽영운 우죽령명월 호거산세촉 용어해운심 정영초침벽 계분만도금 우호산낙조 안류김초용 주행대이견 관동휴수거 춘의재구천 우단교심춘 동부심전활 교허장양평 겸가변상로 시기속신경 우추교만망 청음의소집 상여설영존 장노휴사취 부지구절근 우괴음소작 지간여장장 수조일견고 천거잉사주 심래차세도 우구천조어 월인만궁만 운개화포선 종용군자사 지경사림연 우송파사후 채피순위채 류지죽작람 원래제병혈 명품승신감 우남당채순) 지었다고 한다. 여기서 ‘나의 선조 □□’는 ‘공신(公信)’, 즉 류공신(柳公信)을 의미하고, ‘사교당’은 류준(柳浚)을 지칭한 듯하다. 169 분비재 상량기에는 분비재를 영건(營建)한 인물이 송계주인(松溪主人) 류공신(柳公信)이라 하였다. 170 류공신(柳公信, 1579~1655)이 분비재를 건립한 것은, 1643년 계미 9월 25일이다. 171 류공신은 지극한 효자이며, 향당의 규약을 만들고 서재를 설립하여 학자를 권하고, 예 풍속을 두텁게 하고, 삼종제(三從弟) 인 사교당(四橋堂) 류준(柳浚)에게 훈장을 맡겨 가르치게 하였다[推任於三從弟四橋堂浚( 추임어삼종제사교당준)]. 172 < 約齋集(약재집)> http://db.itkc.or.kr/inLink?DCI=ITKC_MO_0918A_B042_507L_IMG 발견되었다. 이 상량문은 앞서 소개한 병서를 작성한 류상운이 1689년에 작성한 것이다. 어느 곳을 서로 봐도 두곳 가 싫지 않으니 ... 書裡之山 一帶晴川暎崔顥詩中之樹 於焉暇日不必暮春之三 畢至群賢奚但竹林之 七 頃當河派之敎授 遂成鹿洞之藏修 鼓筐摳衣講絕學於將墜 浴沂風舞樂春服之旣 成 在爾子孫至今有晋鄙之俗 失吾師表終古爲蕪草之場 朔餘風而莫攀空瞻姐豆之 所 願盛筵之難再久作薌井之嘆 遂於梓澤舊墟 刱茲茅亭新舍 按其體勢則南龜川而 西虎丘 論其隩區則右楓亭而左梅寺 披三條之大道直走秦京 稱九州之上腴平臨蜀 野 間閻撲地朝夕起萬竈之煙 戶繡依山風雲供四時之景 園林自此增色 魚鳥爲之改觀 秋誦夏絯原諸可繼於關各 茂林修竹勝地不讓於山陰 乘興之墨客顧人有時而至 爭 席之村翁野老無日不來 揭規竊附於廬陵 修禊每趁於燕社 鄉黨序齒不獨與父老同 歡 親戚話情亦足敍天倫之樂 惟前賢有樂於此 類吾黨直持乎來 因舊制而新之所謂 待時而復 由今視於昔者拒無興感之心 謀諸鄉憐擧皆聞風而起 儼其棟宇果然不日 而成 兹涓吉而擧樑 用假辭而紀美 兒郎偉抛樑東 竹峰山色入簾櫳 傾葵最愛朝曦上 對酒偏宜秋月中 (금성웅도 모산구사 범수백리내 위제일명구 대촌중간 사시용주 천엄대색견이백서리지산 일대청천영최호시중지수 어언가일불필모춘지삼 필지군현해단죽림지칠 경당하파지교수 수성녹동지장수 고광구의강절학어장추 욕기풍무악춘복지기성 재이자손지금유진비지속 실오사표종고위무초지장 삭여풍이막반공첨저두지소 원성연지난재구작향정지탄 수어재택구허) 창자모정신사 안기체세칙남구천이서호구 논기오구칙우풍정이좌매사 피삼조지대도직주진경 칭구주지상유평임촉야 간염박지조석기만조지연 호수의산풍운공사시지경 원림자차증색 어조위지개관 추송하해원제가계어관각 무림수죽승지불양어산음 승흥지묵객고인유시이지 쟁석지촌옹야노무일불래 게규절부어려릉 수계매진어연사 향당서치불독여부노동환 친척화정역족서천륜지락 유전현유낙어차 류오당직지호래 인구제이신지소위대시이복 유금시어석자거무흥감지심 모제향련거개문풍이기 엄기동우과연불일이성 자연길이거량 용가사이기미 아랑위포량동 죽봉산색입렴롱 경규최애조희상 대주편의추월중 아랑위포량서 화서유유만야제 기득년년추후락 가가백주여황계 아랑위포량남 ... 월출봉.... 하처상간양불염... ... 아랑위포량상 갱하신성비량양 당년제벽지금전 운물의연여몽상 아랑위포량하 초색연광천리야 안식촌거경상가 농구어창시상화 복원상량지후 국가안이민생수 풍우시이년곡등 사지향방여이삼자동지 향칭선속어천만세상전 시소도어명신 비감격기청복 숭정대부호조판서 류상운 찬 유학 류봉장 서 도유사 류경창 류지 별유사 류상신 류성 류수련 류중기 류창기 류봉조 이후재 박삼규 정일만 목수 이순산 최세길 이백생 숭정기원후기사정월회 상량 묘좌유향) 이사제(里社祭)가 있던 곳이라 할 수 있다. 앞서 소개한 류상운의 <次詠八亭八詠韵 幷序 (차영팔정팔영운 병서)>에 ‘모산의 회사정[茅山之會社亭(모산지회사정)]’이라 한 것과 일맥상통한다. 회사정은 이사제의 사(社)가 모이는[會] 정자라는 의미로써 구림 회사정과 같은 목적임을 알 수 있다. 옛날에는 나주에 속하였는데 문화류씨가 살았다. 마을 앞에 옛날 회사정(모정) 이 있는데 이곳의 정자가 이때부터다. 그 뒤 세월이 지나 상전벽해(桑田碧海)와 같이 세월이 변함에 따라 정자도 또한 여러 번 변경이 되었으나 시대의 오륭(汚 隆, 흥망성쇠)가 물질의 흥체(興替,흥하고 쇠퇴함)로 굳어지는구나. 삼가 기록을 살피면 병정란후 사교당 선생 류 공 준께서 회사정이 있는 근처에 사시면서 마을 자제들을 기르치셨고 정자의 옛터에 집을 지어 분비재라 부르고 유학을 일으키고 예의범절에 관한 풍속을 돈독히 하였다. 돌아가신 후에는 여러 유생이 죽봉산 아래 사우를 짓고 제사를 모시면서 분비재를 헐어 사우 옆으로 옮겨지어 강당을 마련하므로 묘정이 없어짐에 지나가던 사람이 서운해 하더라. 협의하여 이곳 옛터에 다시 지으니 이로부터 이곳에서 거문고를 타면서 시를 읊어 시를 읊음이 끊어지지 않아 군현(群賢)이 모여들었다. 그런데 영팔이라 이름한 것은 정자 벽에 옛날 이율곡 고제봉 남설사(남이공)등 재군자 팔경 시가 걸림으로 해서 영팔이라 하였는데 열 사람의 시가 없어졌다. 류공의 호는 약재이며 시호는 충간으로 숙종조에 영의정을 세 번 하고, 영중추부사를 세 번 하였으며, 청백리로 세상에 알려졌으니 그 강직한 지조와 청백한 절개는 숙종실록에 소개되었다. 아름다운 산수 속을 거닐면서 빛나는 강물에 마음이 쏠린 취(醉)한 달인의 고상한 큰 뜻을 어찌 천장부(언행이 속된 사내) 들과 더불어 같이 논할 수 있으랴. 중건한 후에도 세월이 오랫동안 지남에 따라 자손들이 계승하여 오래되어 현재 사람들이 보수하였을 것은 물론이지만 이미 오래전에 숙종 15년 영팔정을 지은 지 296년의 세월이 지나고 또 경인란(6,25전쟁)이 지난 지도 40년 후라 바람과 비로 인하여 빗물이 새고 기와와 서까래(보에 걸쳐 지른 나무)가 무너지고 떨어져서 보수가 시급을 요하더니 금년 봄 문중 회의에 찬동하여 모두 의연금을 내서 크게 보수를 하니 정자도 새로워지고 마을도 빛이 나구나. 돌이켜 보건대 정(亭)은 외적인 문화 물질이요 화목은 내적인 기본이념이다. 이제 문화류씨는 이미 그 외적인 문화 물질을 거듭 새로이(重新)하였으니 또한 능히 내적인 기본이념도 중신할 터이니 등과(登科,과거급제)하는 아이가 있을 수 밖에 없다. 이 정자에 오른 사람이면 기필코 재미있고 신나는 기분이 되어서 이에 이 정자를 보수하는 것이 비단 동우 (집의 마룻대와 추녀끝)와 영각(楹桷,기둥과 서까래)만을 수리하는데 그치는 것이 아니라. 실제로는 돈목하는 가풍을 따른다는 것을 깨닫게 되리니 그러면 이 정(亭)은 산수와 더불어 영구 보전하게 되니 어찌 아니 노력하지 않겠는가? 이 역사에 시종현로(始終賢勞) 하는 분은 추진 위원 제위와 회장 류진영이다. 化柳氏世居焉洞之南有會社亭古也而此地之有亭實自此始世變滄桑亭亦隨之而變 易時之汙隆物之興替固若是歟謹按丙子亂後四矯先生柳公浚寓居于亭之傍敎授鄕 子弟設齋于亭之旧墟而扁之以憤悱興儒學敦禮俗矣殁後諸生建祠宇竹峰山下而俎 豆之且撤齋之材移搆于祠之側爲講堂亭因以廢過者咨嗟歲丙辰領相柳公尙運離鄕 十七年而歸謨諸族及鄕鄰而重建于此旧墟扵是乎肄業有所絃誦不絶風詠有時群賢 畢至而扁之以詠八者亭壁旧有李栗谷高霽峰南雪簑諸君子八詠之什而旡迺因此而 然也歟柳公號約齋諡忠簡肅宗朝三任領相三任領中樞以淸白吏著於世其剛果之操 淸白之節昭載于肅宗大王實錄晚乃以野服葛巾逍遙林泉酣飮於山光水色之中者是 乃達人之高尙豈可與賤大夫論哉重建後歲月滋久子姓之承襲修葺勢固然矣而今者 遽經二百有九十六年之久且庚寅亂之三十五年後風雨滲漏瓦桷頺落修葺之加不容 少緩今年春宗議詢同齊力義捐大加修葺棟宇重新洞壑增光第念亭者外也文也睦者 本也實也今文化氏既重新其外且文者矣則亦能重新其本且實者矣豈不韙哉登斯亭 者想必有興感而黙會于中曰重修之役不徒修其棟宇楹桷而己實以修其惇睦家風矣 則亭可與山水同其久遠矣盍勉旃哉扵是役也首尾賢勞者推進委員諸彦暨會長柳珍 烈甫也云 光復後 乙丑 重陽節 靈光 金太璟 識 거언동지남유회사정고야이차지지유정실자차시세변창상정역수지이변역시지오융물지흥 체고약시여근안병자란후사교선생류공준우거우정지방교수향자제설재우정지구허이편지 이분비흥유학돈례속의몰후제생건사우죽봉산하이조두지차철재지재이구우사지측위강당 정인이폐과자자차세병진영상류공상운이향십칠년이귀모제족급향린이중건우차구허어시 호이업유소현송부절풍영유시군현필지이편지이영팔자정벽구유이율곡고제봉남설사제군 자팔영지십이기내인차이연야여류공호약재시충간숙종조삼임영상삼임영중추이청백리저 어세기강과지조청백지절소재우숙종대왕실록만내이야복갈건소요임천감음어산광수색지 중자시내달인지고상개가여천대부론재중건후세월자구자성지승습수즙세고연의이금자거 경이백유구십륙년지구차경인란지삼십오년후풍우삼루와각퇴낙수즙지가불용소완금년춘 종의순동제력의연대가수즙동우중신동학증광제념정자외야문야목자본야실야금문화씨기 중신기외차문자의칙역능중신기본차실자의개불위재등사정자상필유흥감이묵회우중왈중 수지역부도수기동우영각이기실이수기돈목가풍의칙정가여산수동기구원의합면전재어시 역야수미현로자추진위원제언기회장류진렬보야운 광복후 을축 중양절 영광 김태경 식)

• 창건자 : 류관

영팔정은 신북면 모산리 마을 입구에 있다. 이 정자가 처음 세워졌을 때 이 지역은 나주목에 속했으며, ≪輿地圖書(여지도서)≫ <全羅道羅州牧(전라도나주목)> ‘누정(樓亭)’편에 “[ 詠八亭在羅州南四十里(영팔정재나주남사십리)]-영팔정은 나주 남쪽 사십 리에 있다” 고 적고 있다. 『羅州牧邑誌(나주목읍지)』에는 더 구체적으로 ‘[詠八亭在官門西四十里 非音面(영팔정재관문서사십리비음면)]-영팔정은 관문 서쪽 사십 리 비음면에 있다’라고 적고 있다. 여기서 비음면(非陰面)은 지금의 전라남도 영암군 신북면(新北面) 모산리를 의미한다.

영팔정의 규모는 정면 3칸, 측면 2칸의 홑처마 팔작지붕의 간결한 도리집이다. 평탄한 대지위에 약 3척 높이의 막돌 허튼층쌓기 기단을 만들고, 그 위에 덤벙 주초를 놓고 두리기둥을 세웠다. 기둥머리에는 주두(柱頭) 없이 보머리를 상투걸이 기법으로 결구하였다.

보 밑에는, 기둥 외부를 곧게 절단하고 내부에는 비스듬히 절단한 간결한 보아지를 두었다.

영팔정은 고려 말, 조선 초의 문신이었던 하정(夏亭) 류관(柳寬, 1346~1433)으로부터 시작된다. 류관의 본관은 문화(文化)이며 자(字)는 경부(敬夫)·몽사(夢思)요, 초명은 관(觀) 이고 호(號)가 하정(夏亭)이며, 시호는 문간(文簡)이다. 그는 1371년에 문과 급제하였고, 1392년 조선이 개창되자 개국원종공신에 책록되어 신왕조에 참여하였고, 1397년에 좌산기상시(左散騎常侍)·대사성, 이어 형조전서·이조전서 등을 지냈다. 1400년 강원도 관찰사로 나갔다가, 1405년에 전라도 관찰사로 옮기게 된다.

류관은 전라도 관찰사로 부임하던 당시 지방 민심을 살피기 위해 영암 지역을 지나다가 모산에서 잠시 쉬어가게 되었다. 주변의 산새를 살핀 후 이곳에서 승상이 배출될 터로 판단하고, 한양에 있는 큰아들 맹문(孟聞)을 시켜 지금의 자리에 정자를 짓게 한다. 161

정자는 모산리 ‘모(茅)’자와 류관의 호 하정에서 ‘정(亭)’자를 따서 ‘모정(茅亭)’이라 불렀다.

하지만 류관이 이곳에 몸소 거처했는지 확실하지 않다. 162

영팔정이 처음 지어진 시기 및 내용에 대한 자세한 기록은 없으나 1406년경에 처음 지어진 모정(茅亭)은 마을 주민의 제사터로 활용되며 회사정(會社亭)으로 불렸다. 이곳은 류관이 점지하기 이전부터 중요한 제사터로 알려진 곳으로 지역민이 모여 토지신에게 제사를 지낸 곳이었다. 이에 지역민들은 이 정자의 기능적인 면을 보고 회사정으로 부른 것이다.

영팔정에는 이이(李珥), 고경명(高敬命), 남이공(南以恭), 류상운(柳尙運) 등의 제영 (題詠)이 전하고 있다. 율곡 이이(李珥, 1536~1584)가 어떤 연유로 영암의 문화류씨와 관계하였는지 알 수 없으나 영팔정에는 그가 지은 오언절구가 전하고 있다. 원래는 주변 경관을 담아낸 팔영시(八詠詩)로 구성되었는데 현재는 2수만 남아있다. 『靈巖郡鄕土誌 (영암군향토지)』에 전하는 이이의 <竹嶺明月(죽령명월)>과 <斷橋尋春(단교심춘)>은 다음과 같다. 163

<斷橋尋春(단교심춘)-단교에 찾아온 봄>

조선 중기의 문신이었던 의병장 제봉(霽峰) 고경명(高敬命, 1533∼1592)이 1581

년 48세의 나이에 영암군수로 부임하였다. 어느 날 영팔정을 찾아 주변 경치를 담아 팔영운(八詠韻)을 남겼다. 164

<竹嶺明月(죽령명월)-죽령의 밝은 달>

<虎山落照(호산낙조)-호산의 낙조>

<斷橋尋春(단교심춘)-단교에 찾아온 봄>

<秋郊晩望(추교만망)-전대뜰의 가을 들녘>

平林聞社鼓(평림문사고) 고요한 숲에서 제사 지내는 북소리 들리니

<槐陰小酌(괴음소작)-느티나무 그늘 아래서 작은 술잔>

<龜川釣魚(구천조어)-구천에서 고기 낚기>

<松坡射帿(송파사후)-송파의 활 쏘기>

고경명은 임진왜란 때 국가의 위난이 닥치자 60의 고령에 나이에도 눈물 뿌리며 지체 없이 호남의병을 일으켜 적진에 뛰어들어 조국에 육신의 피를 바쳤던, 그래서 전라도 사람을 의리에 사나이라고 부르게 한 인물이다.

조선 후기의 문신으로 홍문관 부제학, 호조ˑ예조ˑ병조참판, 공조판서 등을 지낸 설사(雪 蓑) 남이공(南以恭, 1565~1640)도 영팔정에 올랐다. 그리고 그윽한 8경을 이렇게 남긴다.

<竹嶺明月(죽령명월)-죽령의 밝은 달>

<虎山落照(호산낙조)-호산의 낙조>

<斷橋尋春(단교심춘)-단교에 찾아온 봄>

<秋郊晩望(추교만망)-가을 들녘을 바라봄>

<龜川釣魚(구천조어) -구천에서 고기 낚기>

<松坡射帿(송파사후)-송파의 활쏘기>

<南塘採蓴(남당채순)-남당에서 순채 캐기>

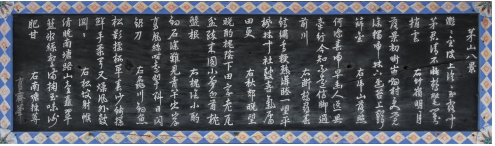

이들 문사가 남긴 팔영운(八詠韻)이 영향을 주었기 때문일까, 모산의 회사정(會社亭) 역할을 했던 모정(茅亭)은 어느 순간 영팔정(詠八亭)이라 불리었다. 영팔정에는 1689년에 약재(約齋) 류상운(柳尙運, 1636∼1707)이 작성한 <次詠八亭八詠韵 幷序(차영팔정팔영운 병서)>와 <上梁文(상량문)>, 그리고 1985년에 작성된 김태경(金太璟)의 <詠八亭重修記( 영팔정중수기)>가 있다.

모산(茅山)의 회사정(會社亭)은 오래되었다. 병자년(1636년)과 정축년(1637년)

선생이 세상을 떠나자 학생들은 이구동성으로 제사를 지내자고 말했다. 재의

나는 병진년(1676년)에 고향을 떠난 지 17년 만에 돌아왔다. 정자는 그제야

지금 장차 옛 재목을 세워 시내와 산을 꾸미려 함에 마을 어르신들이 나에게

<竹嶺明月(죽령명월)-죽령의 밝은 달>

次詠八亭八詠韵 幷序

이 병서에는 나의 선조 □□ 사교당이 1636년 병자호란 후에 회사정에 살았는데 분비재를

병서의 팔영운(八詠韻) 첫째 수에는 사(社)를 찾아간다는 말과 모정(茅亭)이라는 단어가 등장한다. 이는 영팔정의 본래 이름이 ‘모정(茅亭)’이며, 마을의 제사[社]를 지낸 곳이라는 것을 확인시켜주고 있다.

이 병서의 팔영운(八詠韵)은 고경명(高敬命, 1533∼1592)의 팔영운(八詠韻)을 그대로 차운한 것이다.

이 병서에는 류상운(柳尙運, 1636∼1707)이 병진년(1676년)에 고향을 떠난 지 17년 만에 돌아왔는데, 그제야 정자의 기둥을 넓히고 기와를 바꾸어 우뚝 세웠다고 했다. 그렇다면 영팔정 중수 시기는 1676년 이후 어느 시점일 것이다.

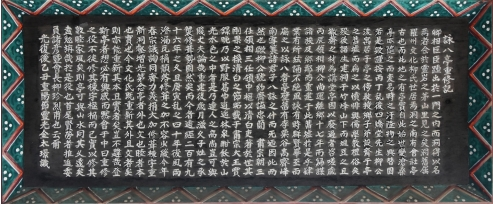

지난 1985년 영팔정에 대한 대대적인 수리보수가 있었는데, 이때 들보 위에서 상량문이

영팔정 <上梁文(상량문)> 내용은 다음과 같다.

금성(나주)은 웅장한 도읍이요, 모산은 오래된 제사터이다. 무릇 수백리 안에서 제일 유명한 구역이니 큰마을 중간에서 춘하추동 술을 쓰네. 일천 바위의 검푸른 빛은 이태백의 시에서 보는 산이요, 청천 일대의 나무는 최호의 시에 비쳐 있네.

어언 쉬는 날 필요 없이 춘삼월이 저물고, 군현은 모두 오는데 어찌 죽림칠현은 그러는고.

마땅히 하파의 가르침을 받아서 녹동에서 수양해야 한다. 상자의 북에 옷자락이 끌려 배움도 장차 끊어지고, 봄옷을 맞추어 입고 춤바람에 빠져 즐거워 하네.

이제 자손들은 진나라의 비루한 풍속에 젖어 있고, 우리는 스승을 잃고 옛날의 황무지가 되었네. 전해 내려온 풍속은 없어지고 공허히 제사 지내는 터만 보니, 원하건데 옛날의 성대한 자리가 되기를 마을에서는 기다리네.

마침 내 고향 옛터에 이르러 새로 모정을 만들었네. 지세를 살펴보니 남으로는 구천이요 서로는 호산이며, 구역을 논하면 우측은 풍정이요 좌측은 매사로다. 세가닥 손길을 헤치고 바로 진나라 서울까지 달릴 수 있고, 아홉 고을의 기름진 땅은 촉나라 들녘에 뒤지지 않는다.

마을은 서로 맞대어 조석으로 많은 부엌에서 연기가 일고, 아름다운 집들은 산을 의지하여 사시사철 좋은 정치 제공하네. 동산의 숲은 이제부터 빛을 더할 것이며, 물고기와 새 보는 것이 달라진다.

가을에 글 읽고 여름에 거문고 타며 가히 관락의 명승지를 따를 것이고, 무성한 대나무 숲은 경치 좋은 산음에 뒤지지 않는다. 시인 묵객들이 때로는 흥겹게 이르고, 촌옹과 야노가 다투어 나오지 않는 날 없네.

종중의 규약은 여릉에서 해야 하고, 수계는 언제나 역사에서 가려야 한다.

향당에서는 혼자가 아닌 나이순으로 함께 기뻐하고, 친척들의 화목은 역시 천륜으로 즐겨하네.

전에는 오직 어른 있어 이곳을 즐겼지만, 원하는 건데 우리의 무리 어찌 아니 돌아올까. 소위 제도에 인한 것을 새로 맞추어 다시 하니 이제 옛것을 보면 흥감된 마음이 없더라.

이웃이 소문을 듣고 모두 와서 혐모하여 엄숙히 마룻대를 과연 몇일 내로 이루었네. 이에 좋은 날을 가려 들보를 올리니 좋은 말 빌어다가 아름답게 기록하세.

얼쑤! 들보를 동쪽으로 던지려 하니, 죽봉의 산빛이 난간의 주렴 사이에 드려오네. 해바라기는 아침 햇빛을 가장 좋아 기울고, 술은 가을 달밤에 대하는 것이 마땅하다.

얼쑤! 들보를 서쪽으로 던지려 하니 벼와 기장이 기름지게 들녘에 가득 차 있네.

해마다 풍년을 얻어 가을 뒤에 즐기면서 집집마다 막걸리에 누런 닭을 함께 하네.

얼쑤! 들보를 남쪽으로 던지려 하니 월출봉...

얼쑤! 들보를 북쪽으로 던지려니 대나무밭 울타리 가는 바윗길뿐이네. 흰머리로 갔다가 젊은 얼굴로 다시 돌아오니 누가 주인이고 누가 손님인가.

얼쑤! 들보를 위로 올리려 하니 제비가 새로 지은 집 축하하며 쌍쌍이 나네.

당년에 벽에 쓴 글 지금도 전해오니 운물이 의연하여 꿈과 같은 생각이네.

얼쑤! 들보를 아래로 내리려 하니 풀색과 연기빛이 천리 들녘에 퍼지네.

마을에 살면서 경치 아름다움을 알고서 함은 농부의 노래와 어부의 노래 때로는 서로 조화로움이네.

엎드려 원하건데 상량을 한 뒤로는 나라가 평안하면 백성은 이에 따르고, 바람과 비가 때맞추어 해마다 풍년들게 한다.

선비는 향방을 알아 두셋의 둥지와 더불어 고을에 좋은 풍속 천만세를 서로 전하게 하옵기를 이곳을 밝으신 신명에게 비노니 감히 그 청복을 가리지 마옵소서.

숭정대부호조판서 류상운 짓고, 유학 류봉장 씀 ... ...

숭정기원후 기사년(1689) 정월회 상량 묘좌유향

錦城雄都 茅山舊社 凡數百里內 為第一名區 大村中間 四時用酒 千嚴黛色見李白

兒郎偉抛樑西 禾黍油油滿野齊 記得年年秋後樂 家家白酒與黃鷄

兒郎偉抛樑南 月出峯... 何處相看兩不厭 ... ...

兒郎偉抛樑北 修竹籬邊巖逕典 白髮蒼顏去復歸 誰爲主人誰爲客

兒郞偉抛樑上 羹賀新成飛兩兩 當年題璧至今傳 雲物依然如夢想

兒郞偉抛樑下 草色煙光千里野 安識村居景像佳 農謳漁唱時相和

伏願上樑之後 國家安而民生遂 風雨時而年穀登 士知向方與二三子同志 鄕稱善俗

於千萬世相傳 是所禱於明神 非敢激其清福

崇政大夫戶曹判書 柳尙運 撰 幼學 柳鳳長 書

都有司 柳景昌 柳榰 別有司 柳相臣 柳筬 柳壽憐 柳重基 柳昌基 柳鳳朝 李厚栽 朴

三圭 鄭一萬 木手 李順山 崔世吉 李百生

崇禎紀元後己巳正月晦 上樑 卯坐酉向

아랑위포량북 수죽리변암경전 백발창안거복귀 수위주인수위객

상량문에는 나주가 웅장한 도읍이라 소개하고 있다. 영팔정이 있는 모산리는 과거에 나주에 속했기 때문이다. 173 이어서 ‘모산은 옛 제사터[茅山舊社(모산구사)]’로써 수백리 안에서 유명한 곳이라 했다. 여기서 모산은 영팔정이 있는 마을이며 사(社)란 제사 즉

상량문에 이르기를 모산리에는 어느 때부터 마을 사람들이 비루한 습속에 젖어 있고 제사 풍속이 사라졌다 하였다. 이에 이곳에 모정(茅亭)을 새로 지었다고 했는데, 과거 이사제 전통을 되살리기 위해 모정을 새로 중수한 것으로 이해된다. 상량한 뒤로는 나라가 평안하고, 해마다 풍년 들고, 좋은 마을 풍속이 천만세를 전하게 기원하고 있다. 이때가 숭정기원후 기사년(1689) 1월 말일[晦]이다.

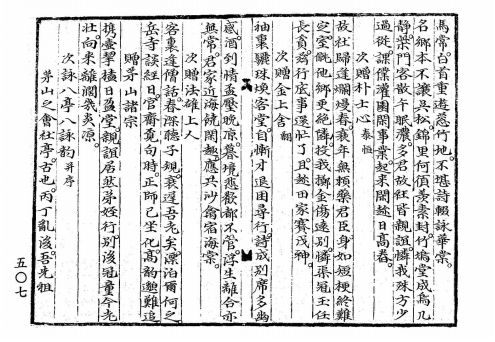

영팔정은 1985년에 대대적인 중수를 하였는데, 이때 작성된 <詠八亭重修記(영팔정중수기)> 에는 영팔정의 내력이 다음과 같이 소개되어 있다.

정승이 한 문중에서 연하여 나는 곳을 나는 영암 모산리에서 보았다. 마을은

숙종 병진년 영상 류공 상운은 고향 떠난 17년 만에 돌아와서 마을의 일가 친족과

만년에 농부의 옷을 입고 갈포로 만든 두건을 쓰고 임천(모산 앞 냇가)에서

광복후 을축 1985년 9월에 영광 김태경 지음

鄕相巨臣踵出扵一門之內而洞得以名焉者余於靈岩之茅山里見之矣洞旧属羅州文

(향상거신종출어일문지내이동득이명언자여어영암지모산리견지의동구속나주문화류씨세