관련링크

본문

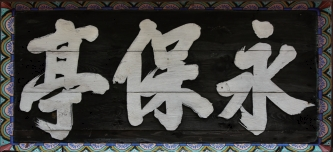

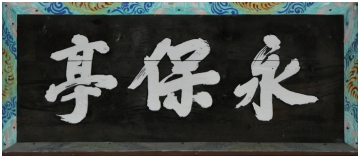

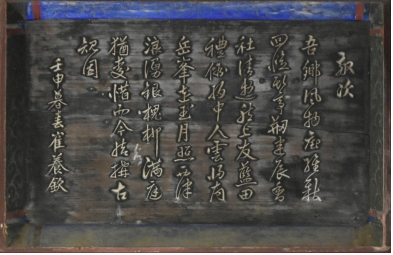

영보정(永保亭) • 창건시기 : 1450년경/1635년 중건 • 위치 : 덕진면 영보정길 10-8 지었으며, 남전 여씨의 향약에 의하여 춘추로 제회하고 신의를 강하였다. (영보정 재읍동변십리 최덕지내외손소축야의남전여씨향약춘추제회이강신의) 영보정의 초창 연대는 최덕지가 관직을 물러나 이곳 영보촌(永保村)에 낙향한 후 그의 사위 신후경과 외손 신영수(愼榮壽, 1442~1497)가 함께 건립했다는 것으로 미루어 보아 1450 여 년경에 지은 것으로 추정된다. 하지만 처음 건립된 정자가 지금의 규모였는지는 알 수없다. 영보정에 올라<夜登永保亭(야등영보정)> 칠언율시를 남겼다. 158 畫棟雕樑近絳霄(화동조량근강소) 화려한 기둥과 들보는 하늘 가깝네 人事古今留勝蹟(인사고금류승적) 인사는 고금에 멋진 자취를 남기고 天機朝暮自寒潮(천기조모자한조) 천기는 아침저녁에 조수가 흐르네 長洲雨過漁帆落(장주우과어범락) 비 갠 모래톱에 어선이 돛 내리고 別岸煙籠蟹火遙(별안연농해화요) 안개 낀 언덕엔 멀리 게 잡이 불빛 十二闌干秋月好(십이란간추월호) 열두 난간에 가을 달이 아름다워 玉簾高卷夜橫簫(옥렴고권야횡소) 옥렴 높이 걷으니 한밤의 퉁소 소리 난간에 기대어 남쪽을 바라보면 월출산에서 떠오르는 달이 아름다웠을 것이다. 鬼護名區待此辰(귀호명구대차진) 신령의 비호를 받는 이름난 곳은 이때를 기다렸네 讌欲時開淳後俗(연욕시개순후속) 잔치를 때때로 여니 후대의 풍속은 돈독해지고 禮容相戒慕先人(예용상계모선인) 예의 어린 모습으로 서로 권면하고 선인을 사모하네 山連南斗千峯玉(산련남두천봉옥) 산은 남두의 옥 같은 뭇 봉우리와 이어지고 海接西天萬頃銀(해접서천만경은) 서쪽 하늘과 접한 바다에는 가없는 은빛 물결이네 可使斯亭傳永世(가사사정전영세) 이 정자는 만세토록 전할만하니 額懸邨號豈無因(액현촌호기무인) 편액과 마을 이름이 어찌 근거가 없는 것이리 回憶斯亭瓶建辰(회억사정병건진) 이 정자 지어졌을 때를 생각해보네 香社清遊詩上友(향사청유시상우) 향사 159 의 시 짓는 벗들은 한가로이 노닐고 監田禮俗約中人(감전례속약중인) 사람들은 남전의 예의 바른 풍속 160 을 따르네 雲歸南岳峯連玉(운귀남악봉련옥) 구름 돌아오는 남악에는 봉우리가 옥처럼 이어졌고 月照西津浪湧銀(월조서진낭용은) 달 비추는 서쪽 나루터에는 은빛 파도가 출렁이네 槐柳滿庭猶愛惜(괴류만정유애석) 온 정원의 회화나무 버드나무 계속 소중히 아끼니 而今結構古規因(이금결구고규인) 지금의 모습은 옛 법도를 그대로 따르고 있네 先賢遺蹟緬思辰(선현유적면사진) 선현의 유적을 아득히 그리워할 때라네 風雨多年頹廢地(풍우다년퇴폐지) 오랫동안 모진 세월 겪어 폐허가 된 곳에 烟霞勝日落成人(연하승일락성인) 안개와 노을 아스라한 좋은 날 사람들 정자를 완성하네 豈謂凡樓藏玉帛(개위범루장옥백) 어찌하여 누대가 옥과 비단을 간직하고 있다고 말하나 若登寶籍勝金銀(약등보적승김은) 만일 귀한 서책에 오른다면 금과 은보다 나을 것이리 來賓祝賀竣工席(내빈축하준공석) 준공하는 자리에 축하하러 내빈들이 오니 亭號洞名永世因(정호동명영세인) 정자 이름과 마을 이름은 영원토록 이어지리 適值重修運吉辰(적치중수운길진) 마침 중수하니 길한 시운이 이어지네 行客猶嗟頹廢地(행객유차퇴폐지) 행인은 폐허가 된 곳이라고 한탄했으나 戚親相賀落成人(척친상하락성인) 친척들은 낙성한 사람들을 서로 축하해주네 芝峰拱北雲增彩(지봉공북운증채) 지봉은 북쪽으로 읍하고 구름은 광채를 더하며 蓮沼當前露轉銀(연소당전로전은) 연소에는 이슬이 바로 앞에서 은구슬을 굴리네 洞與斯亭傳世代(동여사정전세대) 마을 이름과 이 정자는 대대로 전해질 것이니 名區永保詎無因(명구영보증무인) 이름난 곳 영원히 지킴에 어찌 근거가 없으리 群賢修契在何辰(군현수계재하진) 뭇 현인들이 제사를 지냈던 것은 언제였던가 後前松竹千家落(후전송죽천가락) 앞뒤 소나무와 대나무에 많은 집들 자리 잡고 外內戚親幾姓人(외내척친기성인) 안과 밖의 친척들은 몇 성씨였던가 晚靄歸時山滴翠(만애귀시산적취) 저녁놀이 돌아올 때 산의 물방울은 푸르고 遙雲盡處海生銀(요운진처해생은) 멀리 구름 다하는 곳의 바다에는 은빛 물결이네 春秋世講藍田約(춘추세강남전약) 대대로 남전의 규약을 말하니 永保歡情盖有因(영보환정개유인) 기쁨으로 영원히 지킴에는 이유가 있었네

• 창건자 : 최덕지(崔德之), 신후경(愼後庚)

영보정(永保亭)은 영암 지역에 남아있는 가장 오래된 정자 중의 하나로써 2019년에 보물로 지정되었다. 1793년에 편찬된 『靈巖邑誌(영암읍지)』에는 영보정에 관해 다음과 같이 적고 있다. 156

영보정은 읍의 동쪽 10리 거리에 덕진면 영보리에 있다. 최덕지의 내외손들이

永保亭 在邑東邊十里 崔德之內外孫所築也依藍田呂氏鄕約春秋齊會以講信義

영보정은 덕진면 영보정마을 입구 넓은 광장 한쪽에 백룡산 기슭을 등지고 서쪽 먼 바닷가를 바라보고 자리하고 있다. 이 정자는 조선 초기 문인이며 학자인 연촌(烟村) 최덕지(崔德 之, 1384~1445)가 정계에서 은퇴한 뒤 현재의 영보촌에 우거하면서 통례원좌통례를 지낸 그의 사위 신후경(愼後庚, 1420~1496)과 함께 전주최씨 거창신씨 족의 합력으로 건립한 정자이다.

현재의 위치에 옮겨 세운 것은 최덕지의 7세손인 기정(棄井) 최정(崔珽, 1568∼1639) 이 거창인 소은(素隱) 신천익(愼天翊, 1592~1661)과 함께 재건한 것으로 두 사람의 생몰연대로 보아 1630년경으로 추정되고 있다.

영보정은 마을의 동계 조직원의 담락지소 역할을 하였다. 영보정 동계는 1550년에 최덕지의 내외손들이 만든 목족계(睦族契)가 선행 형태이며, 이를 토대로 1649년 <영보동계헌>이 마련되고, 이 또한 100여 년이 경과하자 수정이 불가피해져 신유우(慎惟愚)에 의해 동계 중수가 다시 이루어졌다. 157

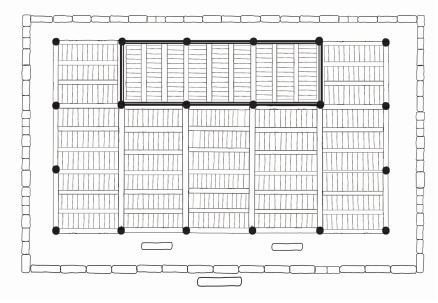

현존하는 영보정은 건평 40평, 정면 5칸, 측면 3칸의 단층 건물로 지붕은 팔작지붕으로 처마는 겹처마이며 네 귀 추녀에 찰주(刹柱)를 세워 받치고 있다.

중앙의 3칸, 뒤쪽으로 측면 1칸에는 마루방을 꾸몄으며 그 외는 우물마루로 된 대청을 두었다. 영보정은 1630년대에 현재의 규모로 완성되었으며 그 후 부분적인 중·개수를 거쳐 근대까지 유지되었으며, 1977년에 대대적인 보수를 통해 오늘에 이르고 있으며, 1987년에 전라남도지방기념물 제104호로 지정되었다가, 2019년에 보물 제2054호로 승격되었다.

영보정에 들어서면 400여 년 된 노거수가 멋스럽게 자리하고 옛 선비들이 지조를 지키기 위함으로 정원 연못을 직각으로 만들었다.

1618년 늦은 봄(윤4월) 초순에 양경우(梁慶遇, 1568년∼?)가 전남지역에 유람하면서

崖顚結構勢岧嶤(애전결구세초요) 벼랑 끝 집을 엮어 형세가 험하고

영보정은 당시에도 인상적으로 크고 화려했던 듯하다. 정면으로 바라보면 덕진포가 보이고, 그곳 모래톱 위에 어선이 그려진다. 그는 당시 영보정에 열두 난간이 있다고 했다.

1755년에 영보정동약 서문을 작성한 신유우(慎惟愚)가 영보정에 관한 시를 남겼다.

翼然高閣幸重新(익연고각행중신) 날개 펼친 높은 누각 다시 새로워짐을 기뻐하고

정내에는 최양흠(崔養欽)이 임신년(1752) 3월에 쓴 차운시(次韻詩)가 전한다.

吾鄉風物舊維新(오향풍물구유신) 우리 마을의 옛 풍물은 날로 새로워지니

이어서 강운(康耘) 최앙효(崔昂孝) 병진년(1736) 6월에 쓴 차운시가 있다.

棟宇重修去盆新(동우중수거분신) 다시 지은 건물에 가보니 더욱 새로우니

병진년(1736) 6월에는 최앙효와 더불어 여러 문인이 함께 창화(唱和)에 참여한 듯하다.

같은 시기 월남(月南) 최낙선(崔洛璿)이 차운시를 남겼다.

巋然棟宇焕然新(규연동우환연신) 우뚝한 건물은 새로워 찬란하고

정내에는 이상신(李商臣)의 차운시도 보인다.

邨號亭名舊盆新(촌호정명구분신) 마을과 정자 이름은 오랠수록 더욱 새롭고